こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。

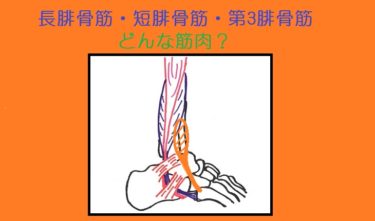

腓骨筋(ひこつきん)って、あんまり聞いたことがない人もいるかもしれません。

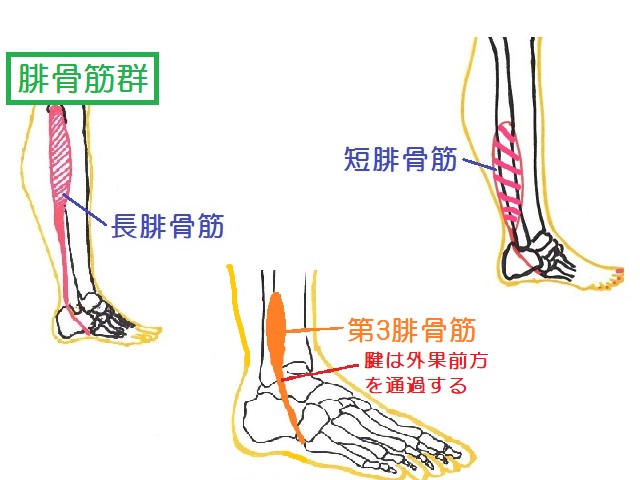

正確にいうと

短腓骨筋(たんひこつきん)

第3腓骨筋(だいさんひこつきん)

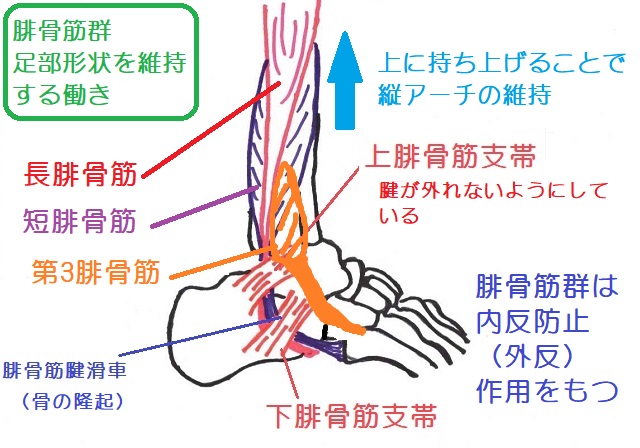

これらの3つの筋肉を合わせて「腓骨筋群」(ひこつきんぐん)と呼んでいます。

腓骨の外側にある腓骨筋群には、

足部の形状を維持する!

という大切な役割を果たしています。

また、3つの筋肉は、回外時(足裏が内側を向く動き)に不安定な足首を安定させる働き(外返し)もあります。

今回の記事では、長腓骨筋・短腓骨筋・第3腓骨筋3つの筋肉の作用と機能について紹介していきましょう。

『足部の形状維持に重要な筋肉、長腓骨筋・短腓骨筋・第3腓骨筋の機能』

このページでは「長腓骨筋」「短腓骨筋」「第3腓骨筋」について紹介しています。記事執筆時点での情報です。

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変化している可能性もあります。

ケガをした場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

腓骨筋群はどこにある?

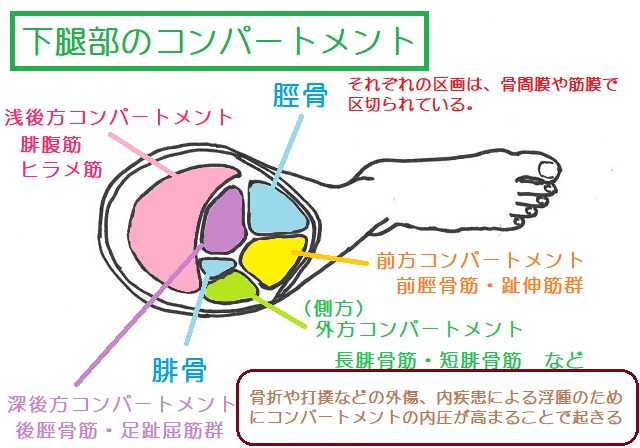

下腿部(膝下~足首)は、骨や骨間膜、筋膜によって4つの区画に分けられています。

これらの区画が「コンパートメント」といわれています。

長腓骨筋・短腓骨筋は、

外方(側方)コンパートメント

に入っています。

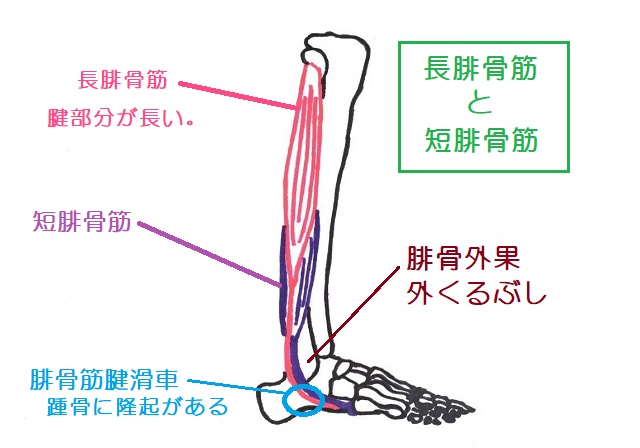

長腓骨筋は下腿の上部(膝に近い方)にあり、短腓骨筋はその下部にあります。

上部では長腓骨筋腱が短腓骨筋腱の前方を走行しますが、外果(外くるぶし)の少し上で交差。

外果後方を短腓骨筋腱が前、長腓骨筋が後方の位置で通過します。

さらに距骨(きょこつ)にある腓骨筋滑車(ひこつきんかっしゃ)で前方へと方向を変えてそれぞれの停止部へと向かいます。

長腓骨筋と短腓骨筋は合わせて「腓骨筋」と表現している人もいます。

第3腓骨筋は、長・短腓骨筋と少しグループが違っています。

第3腓骨筋は、

前方コンパートメント

(前脛骨筋や長趾伸筋などが属する)

の一部で、長腓骨筋や短腓骨筋のもっと下方で前方に位置しています。

第3腓骨筋は、「腓骨筋」と名前が付きますが、その位置と働きから足関節伸筋群と同じグループです。

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)・長母趾伸筋(ちょうぼししんきん)・長趾伸筋(ちょうししんきん)の3つで、第3腓骨筋も含まれる。

それでは、長腓骨筋・短腓骨筋・第3腓骨筋それぞれの付着部や働きをひとつずつみていきましょう。

長腓骨筋は足部の形状を維持するのに超重要!

起始部(きしぶ)は、身体の中枢側(近位側)の付着部で、停止部は末梢側(遠位側)の付着部です。

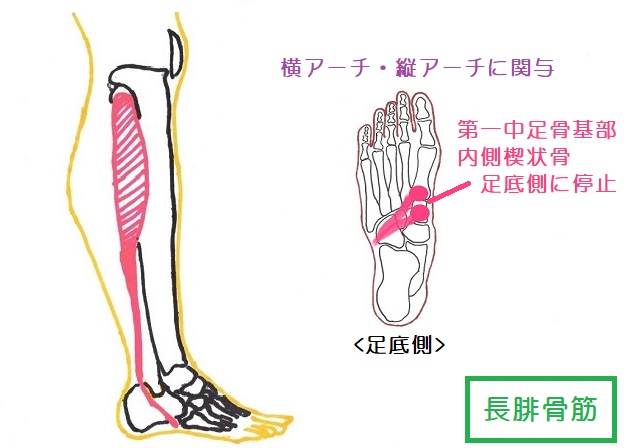

長腓骨筋の働きは、足部の形状にも直立二足歩行にも大切な役割をもっています。

長腓骨筋の基本情報

起始・・・脛骨外側顆(けいこつがいそくか)・腓骨頭(ひこつとう)・腓骨外側面の近位2/3・下腿筋膜(かたいきんまく)・筋間中隔(きんかんちゅうかく)※

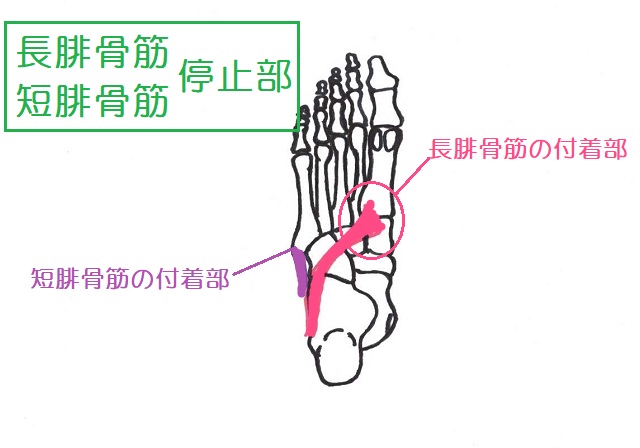

停止部・・・第1中足骨底・内側楔状骨の外側

支配神経・・・浅腓骨神経(せんひこつしんけい)L4~S1

栄養動脈・・・腓骨動脈(ひこつどうみゃく)

作用・・・足関節底屈・外返し

底屈はつま先を下げる動き。外返しは足裏を外側にむける動き。

四肢の筋肉を分けるコンパートメント(区画)をつくる隔壁。分厚い結合組織でできている。

長腓骨筋の大切な役割

走行は、下腿部を半分くらい走行したあと外果(がいか)の後方を短腓骨筋腱といっしょに下方へ向かいます。

踵骨(かかとの骨)にある「腓骨筋滑車」(ひこつきんかっしゃ)で走行を前方に方向転換。

足底を横切るように走り、母趾側に付着します。

このような走行をすることから

〇外側縦アーチを挙上

踵骨の前方をもちあげる

〇横アーチを挙上

母趾側を外側に引きつける(足底を横切るように走行)

〇内側縦アーチを挙上

第一中足骨を後方に引っ張り内側楔状骨(ないそくけつじょうこつ)と舟状骨(しゅうじょうこつ)を持ち上げる

これらの働きをしています。

足部の全部のアーチを保つ役割を担っているんですね。

さらに母趾(親指)の中足骨頭を後方+外側に引っ張ることから、歩行時に足裏の外側から内側(外返し)への体重移動も手伝っています。

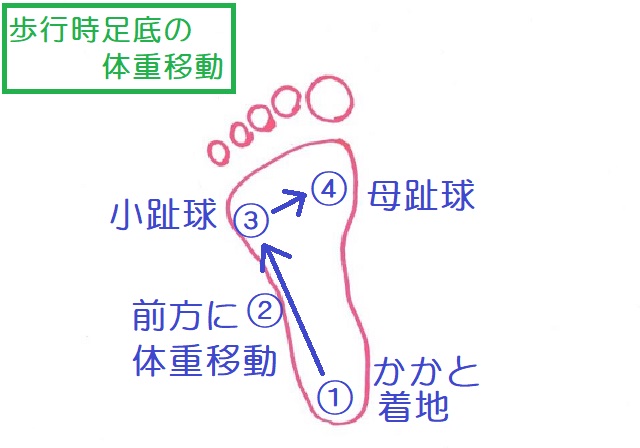

歩行のときの足底での体重移動

①かかとで着地

②足の小趾側を通って

③小趾球

④母趾球

母趾球で蹴りだし(踏み返し)

③~④で長腓骨筋が働く!

足の踏み返し(地面の蹴りだし)に長腓骨筋が働くことで、地面を母趾球が押すことができます。

短腓骨筋は外側アーチを形成する!

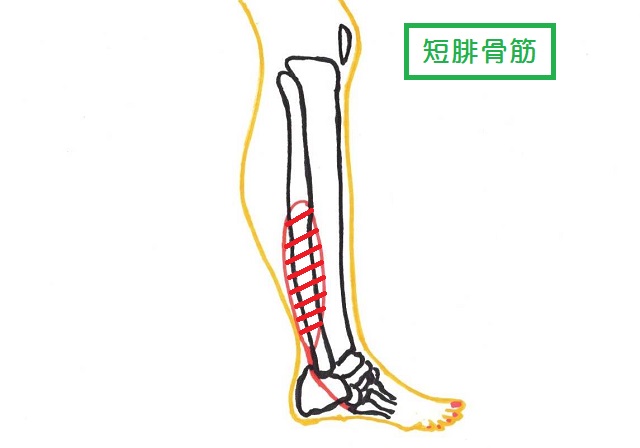

短腓骨筋は長腓骨筋のすぐ下方で内側に位置する筋肉。

腱は、外くるぶしの上では長腓骨筋腱の後方を通っていますが、途中で交差して外くるぶしでは前方に走行します。

外くるぶしや腓骨筋滑車を支点にして方向転換をする腓骨筋腱は、それぞれの場所で摩擦による損傷・炎症を生じやすいです。それを防ぐために「腱鞘」(けんしょう)や滑液包によって摩擦を防いでいます。

短腓骨筋の基本情報

起始・・・腓骨外側遠位2/3(ひこつがいそくえんい)・下腿筋間中隔

停止・・・第5中足骨基底部外側

支配神経・・・浅腓骨神経(せんひこつしんけい)L4~S1

栄養動脈・・・腓骨動脈

作用・・・足関節の底屈・外返し・外転

つま先を下げる・足裏を外側に向ける・つま先を外に向ける動き

バランスをとる・外側アーチ形成・内反を防ぐ働き

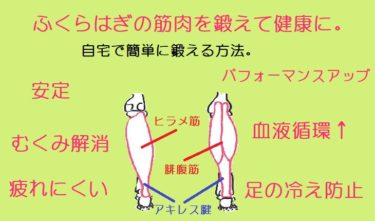

短腓骨筋は長腓骨筋や後脛骨筋(こうけいこつきん)とともに足部のバランスを保つ役割も担っています。

片足立ちなどでグラグラするときにこれらの筋肉が体重移動を微調整することで、平衡を保てる仕組みになっているんです。

また、第5中足骨基部底(小趾側にある骨のふくらみ足裏側)に付着して外側アーチを持ち上げています。

ほかにも回外といって足裏を内側に捻らないようにする「回外防止」の働きがあります。

短腓骨筋腱は外果(外くるぶし)や腓骨筋滑車で骨と摩擦が生じやすく、腱炎を引き起こしやすかったり、内反強制されたときに付着部を損傷しやすい特徴もあります。

足部の縦アーチ

こんにちは。ほんだ整骨院山内です。 人によって足の形は違います。 みんな骨の数はだいたい同じ(人によって「過剰骨」をもっている人もいますが。)なのに! 形が違うんです。 足は身体を支えるので、膝や股関節、[…]

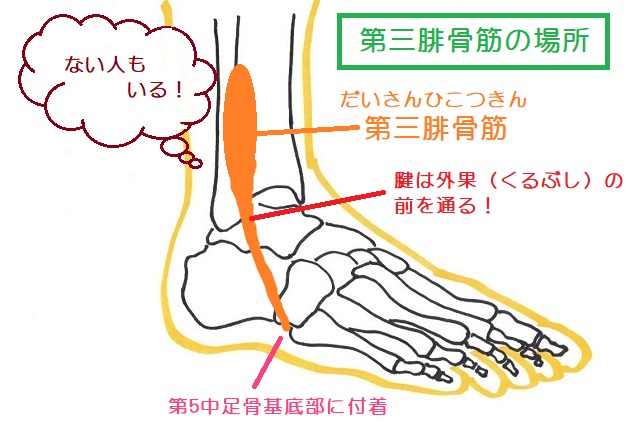

第3腓骨筋も内反を防ぐ筋肉

第3腓骨筋は長腓骨筋や短腓骨筋といっしょに足首を「回内」させる作用が共通しています。

ただし、他の腓骨筋とは違った働きもあるので注意しましょう。

もうひとつ第3腓骨筋が特徴的なのは、「ない人もいる」ってこと。

小さく薄い筋肉なので、ない場合でも異常はきたさないのでしょう。

第3腓骨筋の基本情報

起始・・・腓骨遠位1/3(内側面)・筋間中隔

停止・・・第5中足骨基部背側

支配神経・・・深腓骨神経(しんひこつしんけい)L4~S1

※総腓骨神経は腓骨頭の下で深腓骨神経と浅腓骨神経に分かれます。

栄養血管・・・前脛骨動脈

作用・・・足関節の背屈・外反

第3腓骨筋は長趾伸筋と仲良し

第3腓骨筋は長趾伸筋(ちょうししんきん)と似ている走行をしています。付着部は第5中足骨基部の背側(甲側)です。

外くるぶしの前方を通るので足関節背屈の作用があります。(長腓骨筋と短腓骨筋は底屈!)

働きや走行から長趾伸筋の枝といえなくもないですね。

また第5中足骨基部を背側に引っ張ることから、弱いながらも外側縦アーチの維持に貢献しています。

足部の内反防止と形状維持

長腓骨筋・短腓骨筋・第3腓骨筋すべてに共通する作用は、

足関節の外反!

足首は底屈位(つま先を下げた状態)で不安定になりやすい関節です。

この状態で起きやすいケガが足首の内返し。

この内返しを防止するのが外反作用のある腓骨筋群です。

もうひとつこれらの筋肉に共通するのが、

足部形状の維持!

長腓骨筋は、内側縦アーチ・外側縦アーチ・横足アーチすべて。

短腓骨筋は、外側縦アーチの維持

第3腓骨筋は、外側縦アーチの維持

こんにちは。ほんだ整骨院山内です。 人によって足の形は違います。 みんな骨の数はだいたい同じ(人によって「過剰骨」をもっている人もいますが。)なのに! 形が違うんです。 足は身体を支えるので、膝や股関節、[…]

腓骨筋群の低下⇒過回外(オーバースピネーション)

腓骨筋群の過緊張⇒過回内(オーバープロネーション)

腓骨頭部を圧迫(正座や椅子の縁で圧迫)による総腓骨神経の麻痺では、かかとが外側に倒れる回外足。

足根洞症候群では、腓骨筋が異常に収縮するので結果的にかかとが内側に倒れる回内足が生じます。

こんにちは、ほんだ整骨院山内です。 人の足には3つアーチがあります。 内側縦アーチ 外側縦アーチ 横(足)アーチ どのアーチが崩れても足や膝、股関節、腰部・・・いろいろな場所に不調をきたします。 今回[…]

長腓骨筋・短腓骨筋に関係する疾患

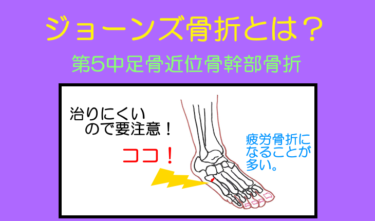

〇イズリン病

短腓骨筋の牽引や外側縦アーチの酷使によって生じる第5中足骨基部の骨端症

⇒イズリン病(イセリン病)は足の外側の骨端症。類似疾患にも注意!

〇下駄ばき骨折

足首の内反強制によって、短腓骨筋の牽引により第5中足骨基部が骨折する。

⇒軽視はダメ!【下駄骨折】捻挫(ねんざ)に似ている剥離骨折!

〇腓骨筋腱炎(ひこつきんけんえん)

腓骨筋腱(おもに短腓骨筋腱)が腓骨外果(外くるぶし)や腓骨筋滑車で摩擦を生じることで損傷

⇒【外くるぶし】の下や後ろの痛み。「腓骨筋腱炎」は足の着き方が原因!

〇腓骨筋滑車症候群(ひこつきんかっしゃしょうこうぐん)

外果の下方にある骨隆起「腓骨筋滑車」で生じる腱鞘炎。腓骨筋腱炎のひとつ。

⇒「腓骨筋滑車症候群」は足外側の突起部で摩擦が起きる腱鞘炎

○短腓骨筋腱付着部炎

短腓骨筋腱の停止部で生じる炎症。腓骨筋腱炎のひとつであるが、とくに第五中足骨基部では、下駄骨折やイズリン病との鑑別が必要になる。

⇒足の外側の骨が痛い!「短腓骨筋腱付着部炎」原因と再発予防。

〇腓骨筋腱脱臼

長腓骨筋腱と短腓骨筋腱は外果の後方で腓骨筋支帯(ひこつきんしたい)の下を通過。

内反強制により支帯が断裂して、腓骨筋腱が外果を乗り越えてしまう。

⇒腓骨筋腱脱臼は習慣化しやすい障害。見逃されやすいので要注意!

〇短腓骨筋腱縦断裂

内返し強制や腓骨筋腱の亜脱臼によって、短腓骨筋腱の線維が縦に損傷する

⇒足首外側(外くるぶし後ろ)の痛み。「短腓骨筋腱縦断裂」(損傷)はどんな疾患?

〇長腓骨筋・短腓骨筋の打撲・肉離れ

ふたつの筋肉は腓骨の外側にあるので打撲しやすい。

長腓骨筋は足関節の内反強制によって肉離れを起こすことがある。コンパートメント症候群に注意が必要。

⇒長腓骨筋・短腓骨筋の打撲と肉離れ。過度な内出血や腫れに要注意!

〇足根洞症候群(そくこんどうしょうこうぐん)

足関節捻挫後、慢性的に生じる足首の痛み。

足根洞にある神経線維に異常が生じることで起きる。

⇒足根洞症候群。ケガをした後、足首の奥に継続した痛みや痺れ。

〇足関節不安定症

足関節捻挫後に生じる足首の不安定感。

腓骨筋や後脛骨筋を再教育することで改善していく必要がある。

⇒「足関節不安定症」足首の長引く痛みや不安感、音が鳴ることも。

〇回内足

足根洞症候群などにより腓骨筋の異常収縮が生じることで踵骨(かかと)の回内が発生する。

⇒「回内足」(かいないそく)と「過回内」(オーバープロネーション)

〇回外足

腓骨筋の筋力低下や麻痺によって、踵骨(かかと)の回外が生じる。

⇒「回外足」(かいがいそく)の治し方は?原因と予防も考えよう!

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 長腓骨筋・短腓骨筋は下腿部(ひざ下~足首)の外側にある筋肉。 ふたつ合わせて「腓骨筋群」と呼ぶこともあります。 あまり有名な筋肉ではありませんが、実は重要な筋肉です。 日常でもかなり使わ[…]

腓骨筋は外側アーチをもち上げる役割。荷重はアーチを引き下げる。

その結果生じる第5中足骨近位骨幹部の疲労骨折。

こんにちは。荻窪のほんだ整骨院の山内健輔です。 足の甲の外側、小指に近い場所はスポーツ選手に多い疲労骨折が起こりやすい部位です。 とくに第5中足骨(だいごちゅうそくこつ)の根元(基部)に近い部分は、「ジョーンズ骨折」といって治り[…]

長腓骨筋・短腓骨筋・第3腓骨筋まとめ

〇長腓骨筋・短腓骨筋は外方コンパートメント

〇第3腓骨筋は前方コンパートメント

〇腓骨筋群の共通する作用は足関節「外反」

〇長・短腓骨筋は底屈作用も。

〇足部の縦アーチ形成に関与する

〇長腓骨筋は横アーチの保持にも貢献する

〇足関節外反で足底の体重バランスを保つ

〇歩行時に足底の体重移動を手伝う

腓骨筋を鍛える&ほぐす

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 今日紹介するのは、「腓骨筋を鍛える&ほぐす」ケアのしかたについて。 下腿部の外側にある腓骨筋群に問題があると、足首が不安定だったり、片足でバランスがとりづらかったり、足のアーチに異常[…]

関連記事

後脛骨筋腱炎⇒内くるぶしの下や後ろが痛い!後脛骨筋腱炎ってどんなケガ?

後脛骨筋の働き⇒内くるぶしの下や後ろが痛い!後脛骨筋腱炎ってどんなケガ?

後脛骨筋腱機能不全ってどんな痛み?⇒足首内側が痛い!かかとが倒れる!「後脛骨筋腱機能不全」ってどんな疾患?

前脛骨筋の働き⇒前脛骨筋のストレッチとトレーニング。大事な筋肉のケアをしましょう。

足底筋をほぐす⇒あしうら(足底)の筋肉を「鍛える」&「ほぐす」で足の不調を防ぐ!

後方型シンスプリント⇒(後方型)シンスプリント。運動時のすねの内側の痛み。正体は骨膜の炎症!

前脛骨筋の痛み⇒すねの前側(外側)の「前脛骨筋」の痛み。足首や土踏まずに出ることも⁈

アキレス腱の痛み⇒アキレス腱炎・アキレス腱周囲炎。かかと後ろ側の痛みに気を付けよう!

下腿骨の疲労骨折⇒スネ(脛骨)や外側(腓骨)の疲労骨折。体重をかけるだけでもイタイ!

中足骨の疲労骨折⇒【中足骨疲労骨折】長引く足の甲から前側の痛みに要注意!

足関節の靭帯損傷⇒足関節捻挫(足首をひねって靭帯損傷)はどんなケガ?注意事項は?

足部の縦アーチへの負荷は足底腱膜炎を引き起こします⇒「足底腱膜炎」足の裏かかとや土踏まずの痛み。踵骨棘ができるしくみ

足関節の動きのなまえ⇒足首の運動(動き)の名称と可動域(動く範囲)〈わかりやすく簡単に〉

正座で足がしびれるのは?⇒正座と足のしびれ。

梨状筋はどんな筋肉?⇒「梨状筋」についてくわしく紹介!ストレッチとトレーニングは?