こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。

捻挫した後の足首の奥にずっと続く痛み。

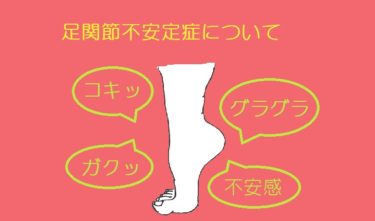

シビレや立位時の不安定感。

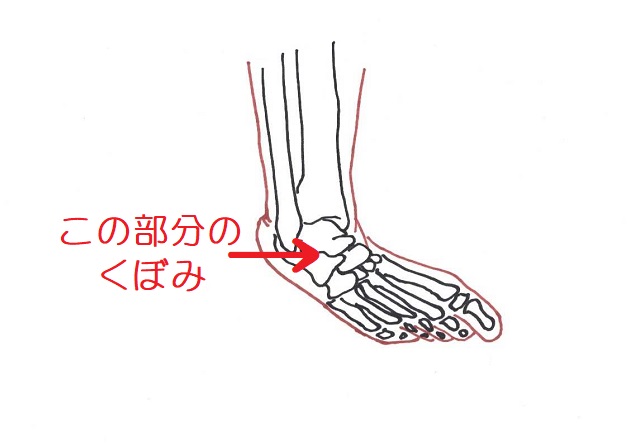

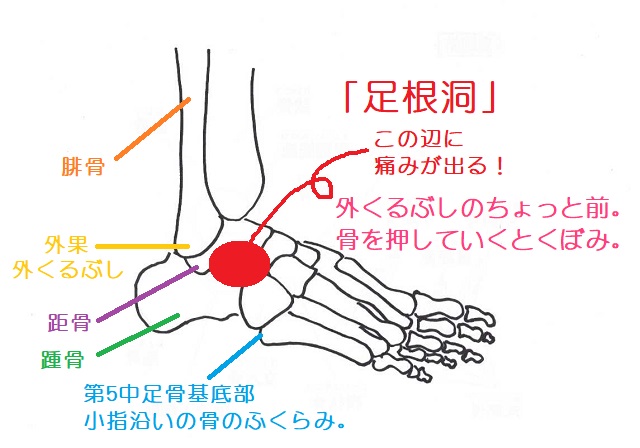

外くるぶしよりチョット下のくぼんだ場所を押すと痛い。

そんな症状が続いていませんか?

今回は、意外と知られていないけど、実はけっこう多い疾患、

「足根洞症候群」(そっこんどうしょうこうぐん)について紹介していきます。

『足根洞症候群。ケガをした後、足首の奥に継続した痛みや痺れ。』

注意!このページでは足根洞症候群の概要を紹介しています。記事執筆時点での情報です。

医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が古くなっている可能性もあります。

ケガをした場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

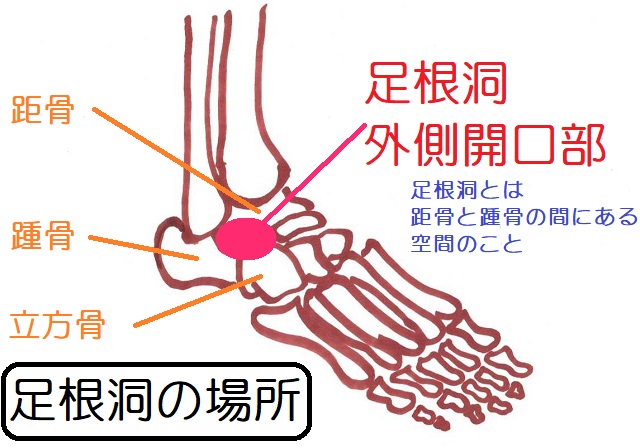

足根洞ってどこ?

足根洞(そくこんどう)は、足首の奥、かかとの上側にある空洞です。

「洞」は、「ほら」とか「うろ」とも読む漢字ですね。

意味としては「地中に空いた空間」のことです。

足根洞も人の足部にある空洞のことを指しています。

空洞といっても、内部には神経終末や脂肪組織、関節液・滑膜などが入っているんです。

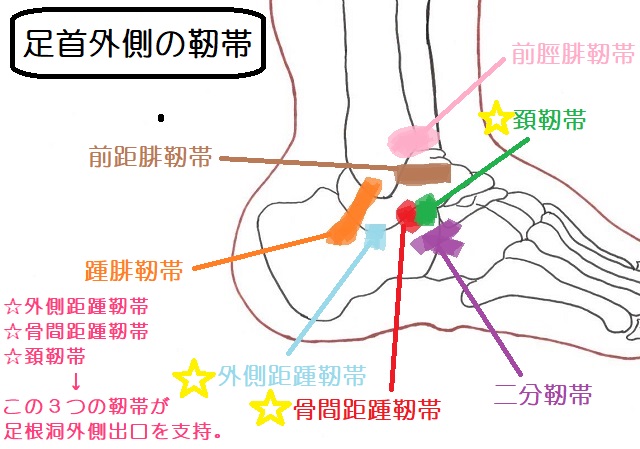

かかとの骨・踵骨(しょうこつ)とその上にある距骨(きょこつ)が足根洞をつくっていて、周囲には強靭な靭帯(地面からの衝撃や体重を支えるため強靭)がそれを支えています。

とくに内部にある骨間距踵靭帯には、深部感覚(関節の角度や位置を感じる)の神経終末が多く分布しています。

足根洞は距骨と踵骨で構成されていて、踵骨が地面につくと「距骨下関節」に傾きが生じます。

このとき骨間距踵靱帯が伸縮するので、地面の情報が脳に伝えられる仕組みになっています。

外側に大きく開口(外側出口部)していて、通常は多くの靭帯でふさがれており、内反捻挫によって靱帯が損傷してしまうことがあるのです。

足部の骨についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。⇒足部の骨についての基礎知識。骨の数や名前、構造や役割を紹介。

足関節不安定症ってどんなもの?⇒「足関節不安定症」足首の長引く痛みや不安感、音が鳴ることも。

足根洞症候群ってなに?

足根洞の外側出口を押すと痛み、足関節(足首)の不安定感、荷重時疼痛の症状があるもので、明確な原因は明らかになっていません。

足関節の外傷後(捻挫など)に、適切な固定や治療を行えずに放置されていたり、足部のアライメント障害(回外足など)がある方に多いことから、その関係性が疑われています。

※「症候群」とは。

①原因不明のもの

②数多くの複数要因が考えられるもの

「似たような症状の集まり」のことをいいます。

で、結局、どんなものかというと、

周囲軟部組織の損傷による慢性化した滑膜や脂肪組織の炎症

といえるでしょう。

関連記事:名前は似ているけど、違う疾患「足根管症候群」⇒足根管症候群。足の裏側の痺れや痛み。チネル徴候にも要注意!

足首にネズミがいる?!離断性骨軟骨炎って?⇒足首の離断性骨軟骨炎。長期続く痛みに注意。不安定症の原因にも。

足根洞症候群の症状。

どんな症状が現れるかというと、

〇荷重時痛・歩行時痛

〇足関節の不安感(ぐらぐら感)

〇足底や足背部に放散(広がる)しびれ。

〇回外(足裏を内側に向ける)で痛み。

〇下り坂や不均整地(でこぼこ道)で痛み。

〇足根洞外側出口部を押すと痛い。

特徴

〇腫れや熱感が出ることは少ないが、びまん性(周囲に広がるように)にみられることがある。

〇荷重時や立位時には疼痛が生じるものの、安静時には消失する事が多い。

〇関節の内部に患部があるので、はっきりと痛みのある場所を自覚できない。

〇レントゲン画像では、異常が発見されないことが多い。

多くの方が、「歩けるけど、痛い!」と訴えます。

ハイヒールや傾斜地での歩行、不均整地(でこぼこ道)での歩行時痛がある人も多いです。

中高年以降の人だと、内反足(回外足)などの変性がある人にも症状が出やすいです。

足首の捻挫と合併症・後遺症

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 足首を捻挫してしまった時に、気を付けておきたいことがあります。 合併症(がっぺいしょう) 「足関節捻挫」(そくかんせつねんざ)というと、足首周りの「靭帯損傷」が主なケガです。 が、実際に[…]

足根洞症候群では腓骨筋群の異常収縮が起こり、扁平足につながることも!⇒扁平足(偏平足)になる要因は?どんな障害がでやすい?

腓骨筋群の過剰な収縮は「回内足」の原因にも。⇒「回内足」(かいないそく)と「過回内」(オーバープロネーション)

足根洞症候群の原因と背景。

「症候群」は原因がひとつに絞り切れなかったり、不明だったり、とお話しましたが、足根洞症候群では足関節の外傷後に起こることが多いのが特徴です。

また、関節リウマチなどの膠原病や痛風などの関節炎でも足根洞症候群に移行していくことがあります。

足関節外傷後に移行

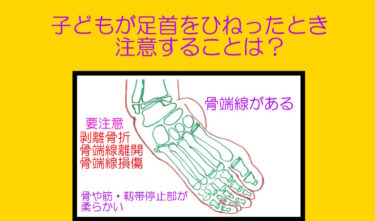

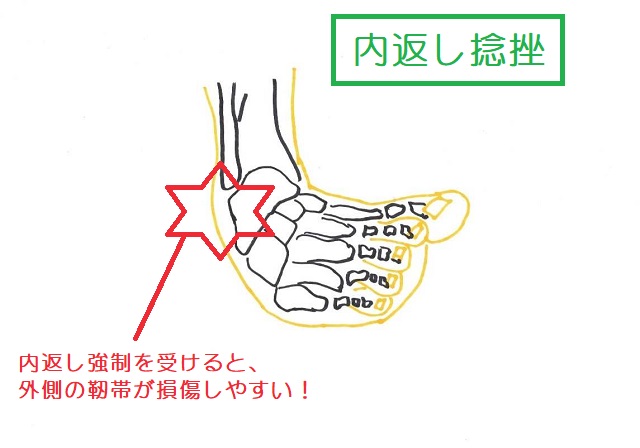

足関節の外傷で多いのが「内反捻挫」。(足裏が内側を向くようにひねる!)

これで損傷しやすいのが、

前距腓靭帯

踵腓靭帯・後距腓靭帯

二分靭帯

関連記事:足首の回外強制(内反強制)で損傷しやすい疾患

前距腓靭帯⇒前距腓靭帯損傷。足首の内返しで断裂しやすい!後遺症にも要注意‼

外果剥離骨折⇒【外果剥離骨折】足をひねって・・・外くるぶしが骨折する?!

踵腓靭帯⇒踵腓靭帯(しょうひじんたい)。足首捻挫に合併しやすい靭帯断裂

二分靭帯の損傷⇒「二分靭帯」の損傷。足首を捻って足の甲の外側が腫れた!

二分靱帯が切れずに付着部が裂離骨折することも⇒足首がねじれて起きる「踵骨前方突起骨折」とは?

ゲタ骨折(第5中足骨基底部骨折)⇒軽視はダメ!【下駄骨折】捻挫に似ているが立派な「骨折」

実は、これらと同時に損傷しているかもしれない靭帯があるんです。

外側距踵靭帯(がいそくきょしょうじんたい)

骨間距踵靭帯(こっかんきょしょうじんたい)

頚靭帯(けいじんたい)

前距腓靭帯の少し前にある靭帯で距骨と踵骨をつないでいます。

内返し捻挫で前距腓靭帯が損傷すると、同時にこれらの靭帯も損傷する可能性があります。

前距腓靭帯、骨間距踵靭帯や頚靭帯の損傷は、足関節運動時の距骨の挙動に影響します。

距骨の挙動異常は、距骨下関節や足根洞内の滑膜、神経終末の炎症を引き起こします。

また、外傷時の血腫(内出血)は、足根洞の内部に瘢痕組織を形成してしまいます。

内返し捻挫

外くるぶし周囲の靭帯損傷

⇓

血腫(内出血)

⇓

靭帯や他の軟部組織の瘢痕化・線維化

⇓

距骨の挙動異常

⇓

足根洞内の滑膜や神経終末の慢性炎症

こちらの記事(距骨下関節について)もご一緒にご覧ください。⇒【距骨下関節症(炎)】でこぼこ道や衝撃で足首に痛みが出る!

足関節捻挫についてはこちらで詳しく解説!⇒足関節捻挫(足首のひねって靭帯損傷)はどんなケガ?注意事項は?

距骨滑車や脛骨下端辺縁部に骨棘ができる「フットボーラーズアンクル」⇒『フットボーラーズアンクル(衝突性外骨腫)。足首に骨の棘が痛い!』

治療やリハビリ。

治療は保存的にサポーターや足底板を使って、痛みと負担を減少させます。

それでも効果がない場合は注射が有効とされています。

難治性のものに関しては、関節鏡下で手術を選択される場合もあります。

滑膜や脂肪組織内の神経の興奮を抑えることで痛みや不安定感を減少させることが目的です。

靭帯が損傷すると関節の不安定性は残ります。

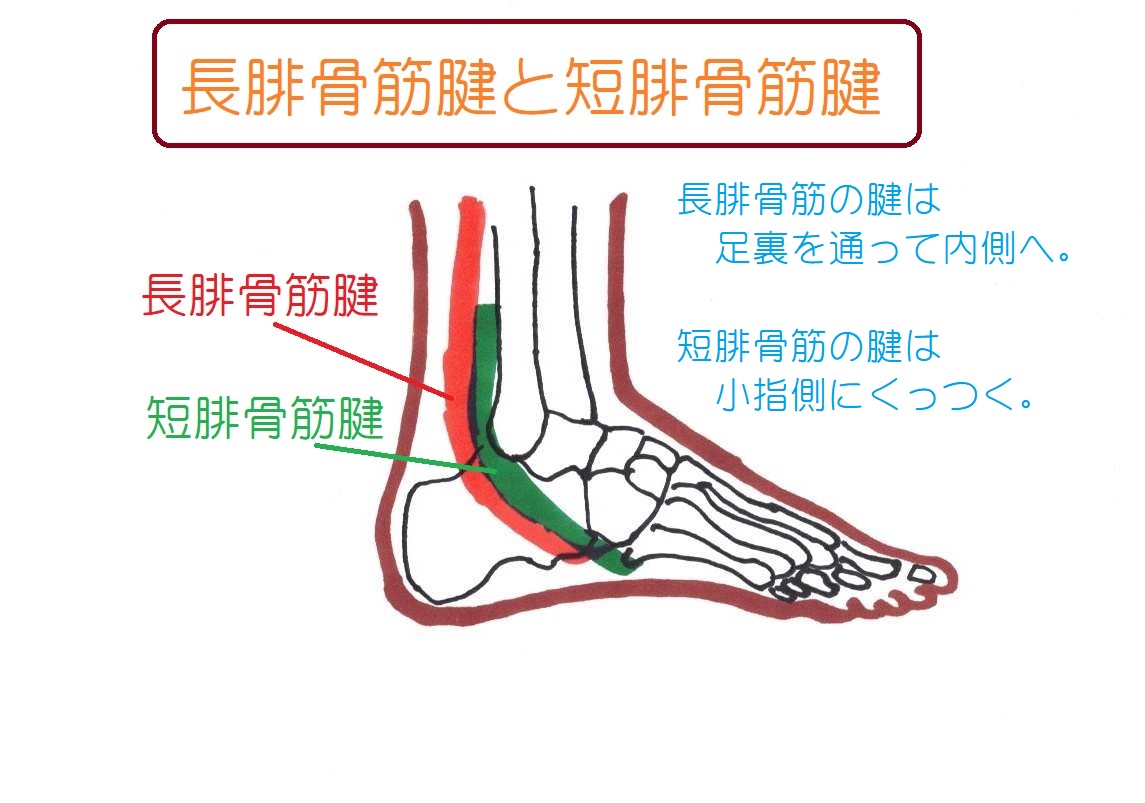

そのような場合は、周囲の筋肉を強化することで靭帯の代用をさせます。

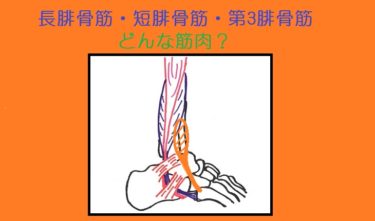

足関節の外側の靭帯が損傷した場合には、

長腓骨筋・短腓骨筋(ちょうたんひこつきん)

を強化することが大切です。

再発を予防するために、サポーターの着用(内返しを防止する)やテーピングの使用も検討しましょう。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 腓骨筋(ひこつきん)って、あんまり聞いたことがない人もいるかもしれません。 正確にいうと 長腓骨筋(ちょうひこつきん) 短腓骨筋(たんひこつきん) 第3腓骨筋(だいさんひこつきん) […]

まとめ。

〇足関節外傷後に移行することが多い。

〇関節炎からも移行する。

〇足根洞には、神経終末・滑膜が豊富。

〇内返し時に損傷する3つの靭帯と関連が深い!

「外側距踵靭帯・骨間距踵靭帯・頚靭帯」

〇外傷後血腫をなるべく抑えることも大切。

〇あまり知られていないが、実は数が多い疾患。

〇テーピングやサポーターも有効。

足関節外傷後に起きやすいもうひとつの疾患といえば!⇒足首の離断性骨軟骨炎。長期続く痛みに注意。不安定症の原因にも。

立方骨症候群は靱帯損傷後に起きる組織のゆるみが原因⇒足の外側(小指側)が痛い!「立方骨症候群」(りっぽうこつしょうこうぐん)とは?

立方骨疲労骨折⇒足外側の骨「立方骨疲労骨折」はどういうケガ?

バランストレーニングも重要です⇒ケガ後や日常でやっておきたい簡単バランストレーニング(バランス訓練)

関連記事

「距骨下関節症」(きょこつかかんせつしょう)はこんな疾患。⇒【距骨下関節症(炎)】でこぼこ道や衝撃で足首に痛みが出る!

外くるぶしの剥離骨折。⇒【外果剥離骨折】足をひねって・・・外くるぶしが骨折する?!

二分靭帯の損傷。外くるぶしの前側。⇒「二分靭帯」の損傷。足首を捻って足の甲の外側が腫れた!

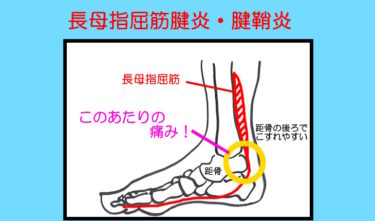

腓骨筋腱炎・外くるぶしの後ろ側。⇒【外くるぶし】の下や後ろの痛み。「腓骨筋腱炎」は足の着き方が原因!

ゲタ骨折ってな~に?⇒軽視はダメ!【下駄骨折】捻挫に似ているが立派な「骨折」

足首の捻挫でいちばん多い靭帯損傷。⇒前距腓靭帯損傷。足首の内返しで断裂しやすい!後遺症にも要注意‼

内くるぶしの下や後ろは後脛骨筋腱。⇒内くるぶしの下や後ろが痛い!後脛骨筋腱炎ってどんなケガ?

下腿骨の疲労骨折。⇒スネ(脛骨)や外側(腓骨)の疲労骨折。体重をかけるだけでもイタイ!

シンスプリントって?⇒【シンスプリント】運動時のすねの内側の痛み。正体は骨膜の炎症!

足部の形状を保つことは下肢全体の健康にとても重要です!⇒足の(縦)アーチの役割。崩れると身体全体にも大きな影響!

足の横アーチが低下すると・・・?⇒足の横足アーチ。維持するために必要なこと。低下するとどうなる?

足裏の筋肉のケアは大事です!⇒あしうら(足底)の筋肉を「鍛える」&「ほぐす」で足の不調を防ぐ!

足根管ってなにが通る管?⇒「足根管」。内果とかかとの間にある大事なものを通すトンネル!

足関節インピンジメントについて⇒足関節インピンジメント症候群ってなんだ?