こんにちは。ほんだ整骨院山内です。

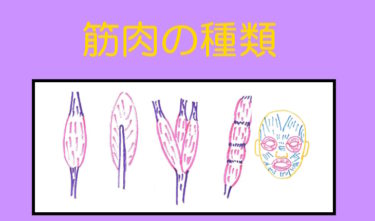

それでは、今回は筋肉シリーズいきましょう。

『「後脛骨筋」(こうけいこつきん)。立位でバランスとるための大事な筋肉!』

このページでは「後脛骨筋」について紹介しています。記事執筆時点での情報です。

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変化している可能性もあります。

ケガをした場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 足首の動きっていろんな方向に動くので、ややこしくて難しそうと感じたことありませんか? でも! 動きを分解すれば意外と簡単。 覚えておけばケガをしたときだけじゃなくって、スポーツでの動[…]

後脛骨筋はどこにある?

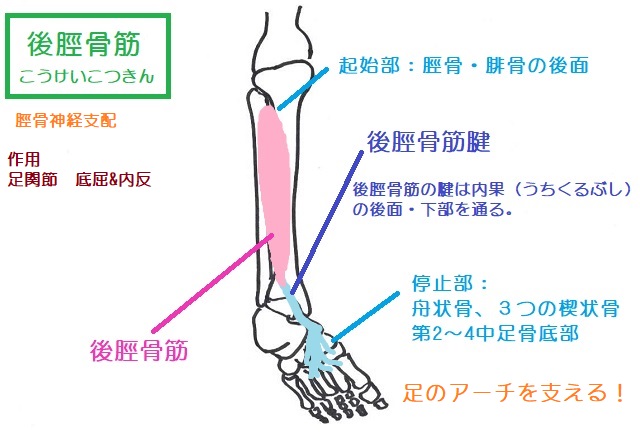

『後脛骨筋』

下の図は少しわかりづらいかと思いますが、脛骨の後ろ側にある筋肉です。

下腿部にある筋肉で名前の通り、下腿骨(脛骨・腓骨)の後ろ側から始まります。

で、なかなか複雑な経路をたどります。

なんと。

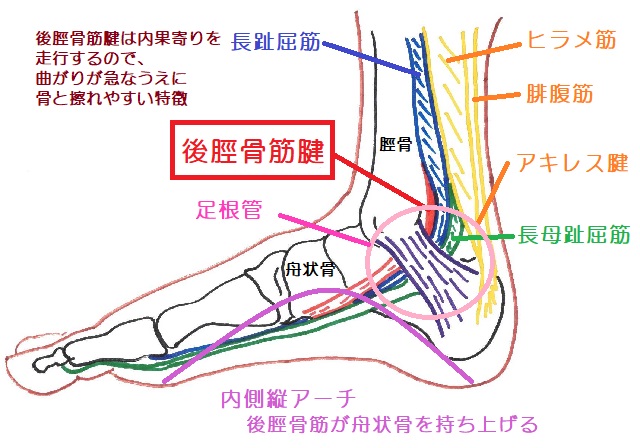

内くるぶし(脛骨内果)の後ろ側をぐるりと周って、足の内側(親指側)の舟状骨(しゅうじょうこつ)という骨にくっつきます。

内側のくるぶしを「滑車」のように使っているんですね!

さらに一部の線維は、足底(足裏)側の足根骨と中足骨基部にもくっついています。

「後脛骨筋」情報。

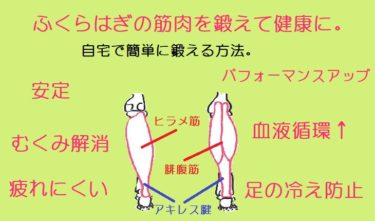

下腿部の筋肉!というと「腓腹筋(ひふくきん)」や「ヒラメ筋」がメジャーどころですね。

ですが、役割としては、「後脛骨筋(こうけいこつきん)」も負けてはいません!

ふくらはぎをケアしておくことは全身の健康にもいい影響を与えます。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 ふくらはぎは、 「第二の心臓」ってよくいわれますね。 身体に栄養と酸素を供給して、不要な物質を回収する役割を担うのが血液。 で、血液を循環させているのが心臓。 […]

「土踏まず」を形成

足の内側「舟状骨」を上方に引っ張り上げるので、土踏まずを作る筋肉でもあります。

「土踏まず」は内側縦アーチともいわれますね。

アーチ(弓の部分)をバネのように使うことで、歩行・走行時の推進力を生みだしたり、衝撃を吸収する役割ももっています。

足の縦アーチの重要な役割。

こんにちは。ほんだ整骨院山内です。 人によって足の形は違います。 みんな骨の数はだいたい同じ(人によって「過剰骨」をもっている人もいますが。)なのに! 形が違うんです。 足は身体を支えるので、膝や股関節、[…]

子どもが土踏まずを痛がる「第1ケーラー病」

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 子どもの足の骨は、成人の骨と異なります。 いちばんの違いは、 軟骨部分が大きいこと! 骨端軟骨(こったんなんこつ)とか成長軟骨(せいちょうなんこつ)と呼ばれています。 この軟骨部分が硬化し[…]

後脛骨筋の作用

内くるぶしを滑車のように使うので、足首の「底屈」。

さらに内側を上部に引っ張る「内返し」。

「底屈」と「内返し」を同時に行う「回外」。

(※足関節の運動名称が変更されています⇒足部・足関節(足首)運動名称の表記の変更について。)

足首は、いろいろな方向に動きます。多方向に動くということは、多くの筋肉が関連して動くということ。

後脛骨筋もそのひとつです。

仰向けに寝て、足裏が内側に向いてしまう(回外足)人はこの後脛骨筋の緊張が強い傾向にあります。

支配神経は「脛骨神経」。

おしりの深部にある梨状筋を通る「坐骨神経」が膝の裏で分かれるのですが、その片方です。

脛骨神経は、下部の腰椎・仙椎上部の神経根とつながっています。

腰椎椎間板ヘルニアや腰椎すべり症など、神経根(脊髄から末梢神経になるところ)で神経圧迫があると、後脛骨筋の緊張が強まります。

「腰部の疾患が変形性膝関節症を引き起こしやすい理由」

腰部の疾患による神経圧迫

⇓

後脛骨筋の緊張

⇓

回外足になりやすい。

⇓

足裏は外側荷重になる。

⇓

荷重線(股関節中心と足首中央を結ぶ線)が膝内側を通る。

⇓

膝関節内側で摩擦がおきる。

⇓

膝関節内側の変形

後脛骨筋は足根管を通ります。⇒「足根管」。内果とかかとの間にある大事なものを通すトンネル!

後脛骨筋は立位のバランスをとるときにも使われる!

後脛骨筋は足首を動かすことで、足裏にかかる荷重バランスを調節する筋肉です。

「反射」や「反応」といった言葉をきいたことありますか?

反射

身体に危険をおよぼすような刺激を受けた時に、大脳の命令を待たずに運動器が危険を回避しようとする。

「反射中枢」というものがあって、その反射の種類によって場所が異なる。

反応

ひとつの刺激に対して、いくつかの反応が起きる。反射は必ず起こるが、反応は意思によって起こらないようにもできる。

片足立ちになると、だいたいの人がグラグラします。

このグラグラはどんな状態かというと、

①身体が傾く

⇓

②足首(他の関節でも起きているが省略)の靭帯が傾きを感知

⇓

③反射・反応

⇓

④足首周りの筋肉が収縮

⇓

⑤立位保持

⇓

①に戻る

これらの反射・反応が立位時や歩行時に絶えず行われています。

足首周りでバランスをとるのは、ヒラメ筋や長・短腓骨筋、そして後脛骨筋が多く使われています。(もちろん足底の筋や下腿の他の筋も使われます。)

後脛骨筋が足裏の荷重をうまく引き受ける役割もしているんですね。

先述したバランスをとる機能や荷重を分散させる機能が低下すると!

体重や衝撃をうまく受け止められず、他の関節や骨に大きく負担をかけてしまい、膝や腰、背骨など色々な部位にまで痛みが及ぶことになりかねません。

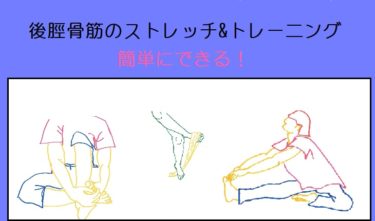

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 後脛骨筋(こうけいこつきん)は足部にとって重要な筋肉です。 土踏まずにある足の縦アーチを上部に引っ張り上げる役割。 縦アーチは衝撃の吸収だけではなく、着地時のバランスや足部形状の維持な[…]

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 後脛骨筋(こうけいこつきん)は、ふくらはぎのいちばん深層にある筋肉です。 それほど有名な筋肉ではないのですが、足部のアーチを維持したり、バランスをとったりいろんな役割を担っています。 […]

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 日常生活をおくる上で大切な能力。バランス能力 この能力が低下してくると生活の中で転倒しやすくなったり、いろいろな関節に負担が強くなって痛みが生じやすくなったりします。 「バランス能力」[…]