こんにちは、ほんだ整骨院の山内です。

2020年も7月に入りましたね。

まだまだ、新型コロナウィルスも油断できません。

梅雨が明けるころには落ち着いて、楽しい夏を迎えられるといいですね。

そう、夏といえば・・・。

【ゲタ】ですよね!

そう、下駄をはくとケガをしやすい場所があります。

その名も

下駄骨折!!!

そのままじゃん。

『軽視はダメ!【下駄骨折】捻挫に似ているが立派な「骨折」』

※このページでは「第五中足骨基底部骨折」について紹介しています。記事執筆時点での情報です。

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変わっている可能性もあります。

ケガをした場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

足部の骨について⇒足部の骨についての基礎知識。骨の数や名前、構造や役割を紹介。

★ゲタを履かないのに「下駄骨折」

「ゲタなんて履かないから私は大丈夫!」

って思ったあなた。

意外と現代でも起きやすいケガなんです。

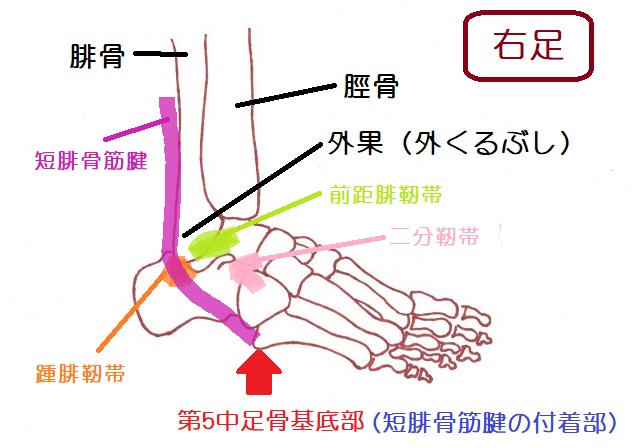

足首を内返し(足裏が内側に向く)したときに起こしやすい骨折です。

この内返し状態になりやすい状態。っていうのが、

「足関節底屈位」

分かりにくいですよね。

簡単にいうと「つま先をかかとよりも下げた状態」。

この状態は、みなさんもやってみるとわかると思うのですが、

足首グラグラ状態

です。

足首を捻りやすい状態なんですね。

で、

足首を捻ったときに損傷する部位は底屈する(つま先を下げる)角度によって違ってきます。

底屈が強い状態で内返し(足裏が内側に)すると、

踵立方靭帯(はいそくしょうりっぽうじんたい)

〈二分靭帯のひとつ〉

それより少し浅いと、

前距腓靭帯や外果(外くるぶし)剥離骨折

足首が直角に近い角度では、

踵腓靭帯(しょうひじんたい)損傷

と

下駄骨折(下駄ばき骨折)

ちゃんとした名前で言うと

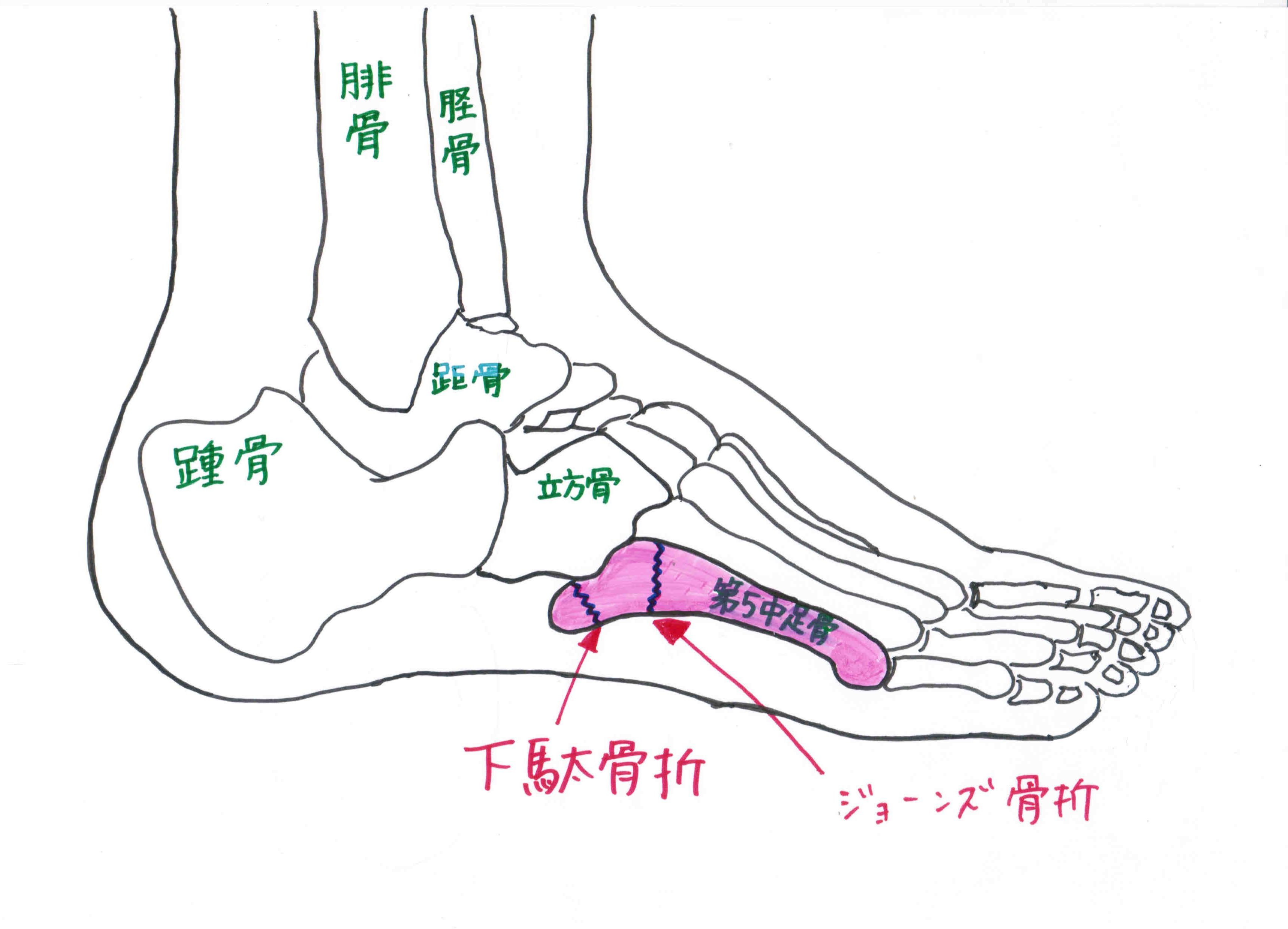

「第5中足骨基底部(剥離)骨折」

(だいごちゅうそくこつきていぶ(はくり)こっせつ)

っていいます。

ちょうどゲタをはいている時にがくんと捻った時に起きやすいケガです。

現代では、厚底の履物やハイヒールなどで起きやすいですね。

敷石などの段差を踏み外したり、足首が固定されたバスケットシューズや登山靴でも発症したものを見たことがあります。

★「下駄骨折」とは。

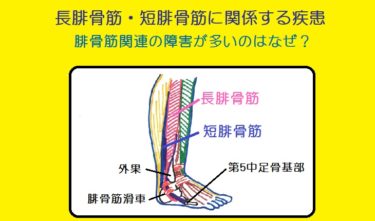

足の小指側の側面に「短腓骨筋腱」(たんひこつきんけん)という腱が付着します。

内返し(足裏を内側に)することによって、短腓骨筋腱が骨を引っ張り、引きはがすようにして起こります。

実際にはまっすぐに引っ張られてというよりは、内返しの捻転(ねじれ)と短腓骨筋腱の牽引によって起こっています。

骨折の種類としては、

剥離骨折・斜骨折・らせん状骨折のどれかになることが多いです。

腓骨筋腱の損傷⇒【外くるぶし】の下や後ろの痛み。「腓骨筋腱炎」は足の着き方が原因!

腓骨筋腱の脱臼もあり得るかも?⇒腓骨筋腱脱臼は習慣化しやすい障害。見逃されやすいので要注意!

小児で第5中足骨基部が痛いときは「イズリン病」かも?⇒イズリン病(イセリン病)は足の外側の骨端症。類似疾患にも注意!

骨折していない短腓骨筋腱停止部の炎症の場合は⇒足の外側の骨が痛い!「短腓骨筋腱付着部炎」原因と再発予防。

腓骨筋は足首の大事な筋肉

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 腓骨筋(ひこつきん)って、あんまり聞いたことがない人もいるかもしれません。 正確にいうと 長腓骨筋(ちょうひこつきん) 短腓骨筋(たんひこつきん) 第3腓骨筋(だいさんひこつきん) […]

腓骨筋腱の腱鞘炎にも注意しましょう⇒「腓骨筋滑車症候群」は足外側の突起部で摩擦が起きる腱鞘炎

腓骨筋の打撲と肉離れについて⇒長腓骨筋・短腓骨筋の打撲と肉離れ。過度な内出血や腫れに要注意!

★捻挫と間違えやすい!

「捻挫」とは、関節周囲の靭帯や腱など軟部組織の損傷。

「下駄骨折」は、骨自体の損傷です。

ただし、下駄骨折では周囲の軟部組織も損傷していることも多くあります。

また、その発生原因(足首を捻る)から捻挫と判断しがちです。

腫脹(はれ)や内出血、圧痛も大きく現れます。

〇前距腓靭帯・踵腓靭帯・背側踵立方靭帯の損傷部位と圧痛位置が異なること。

〇腫れや内出血の状態。

をみて、最終的にはレントゲン撮影で判断します。

「転位」といって、剥離した骨片がどこにあるかも確認できます。

外果(そとくるぶし)の剥離骨折にも注意が必要です。⇒【外果剥離骨折】足をひねって・・・外くるぶしが骨折する?!

二分靭帯の損傷⇒「二分靭帯」の損傷。足首を捻って足の甲の外側が腫れた!

足首を内返ししていちばん負傷しやすい靭帯とは?⇒前距腓靭帯損傷。足首の内返しで断裂しやすい!後遺症にも要注意‼

内返し捻挫のときは、踵腓靭帯の損傷もチェック!⇒踵腓靭帯(しょうひじんたい)。足首捻挫に合併しやすい靭帯断裂

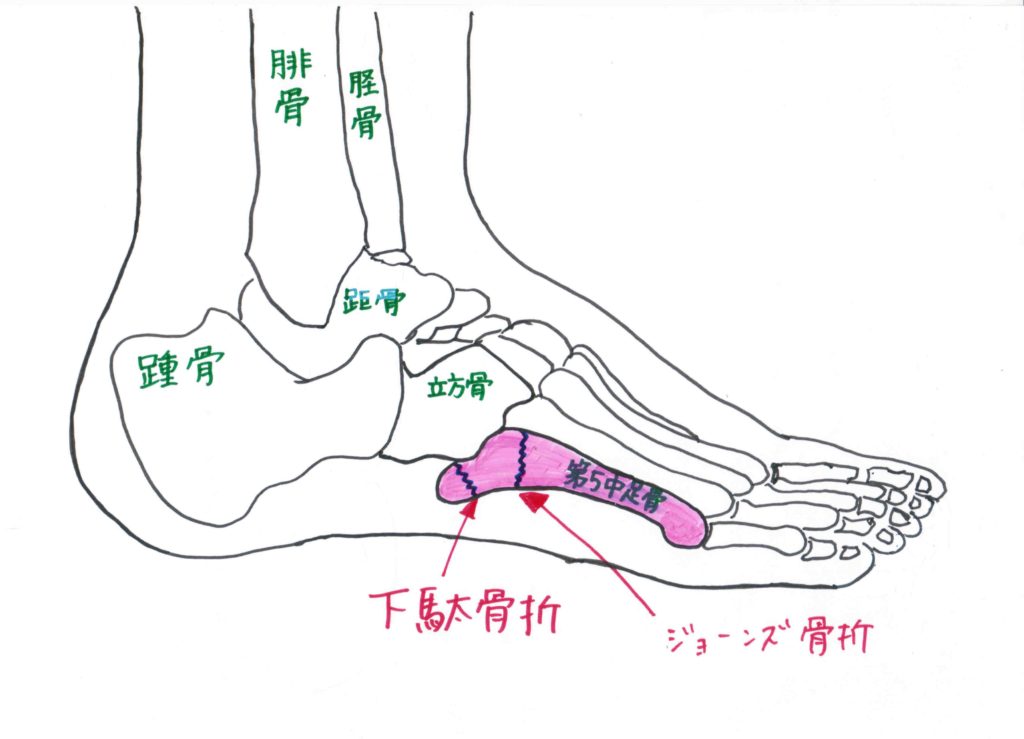

★もうひとつ間違えやすい、もっと「危ないやつ!」

もうひとつ鑑別が必要な疾患があります。

「第5中足骨基部疲労骨折」

通称「ジョーンズ骨折」とか「行軍骨折」

と呼ばれています。

で、

実はこの「ジョーンズ骨折」と「下駄骨折」の位置がかなり近いのです。距離にしてわずか1~2㎝ほど!

発生の原因としては、オーバートレーニングによる過剰な負担が患部にかかり骨が損傷することが多いです。

別名「行軍骨折」と呼ばれるだけあって、外側縦アーチに繰り返しかかる負担による疲労骨折です。

なんで「もっと危ないやつ」かというと、

難治性だから!

下駄骨折に比べて「ジョーンズ骨折」は治りにくく、再発しやすい特徴があるのです。

ジョーンズ骨折について詳しく!

こんにちは。荻窪のほんだ整骨院の山内健輔です。 足の甲の外側、小指に近い場所はスポーツ選手に多い疲労骨折が起こりやすい部位です。 とくに第5中足骨(だいごちゅうそくこつ)の根元(基部)に近い部分は、「ジョーンズ骨折」といって治り[…]

レントゲンや発生機序を確かめることで鑑別は容易ですが、注意が必要ですね。

足首にネズミがいる?!離断性骨軟骨炎って?⇒足首の離断性骨軟骨炎。長期続く痛みに注意。不安定症の原因にも。

立方骨症候群も同じような場所に痛みが生じる疾患です。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 立方骨(りっぽうこつ)は、足のかかと前方外側にある骨。 足根骨(そくこんこつ)のひとつです。 その立方骨の周囲に痛みが生じるのが、 立方骨症候群 (りっぽうこつしょうこうぐん) […]

★固定期間と治療方法

「下駄骨折」の骨癒合は、骨折線の状態にもよりますが、おおむね4~6週間。

身体の末端部分でもあるので、やや長めです。

ただし、骨癒合だけです。

「リモデリング」といって、多めにできた骨を吸収したり、周囲の組織との癒着による拘縮があったりして、痛み自体がなくなるわけではありません。

治療は、受傷当初は冷却をしっかり行うこと。

受傷直後にアイシングすることで、過剰な腫れを防ぐことで周囲組織へのダメージを下げることができます。

受傷直後に最も大事なこと!それはアイシングと安静!⇒受傷後の【アイシング(冷却)】治療期間を短縮する効果あり!

足首をひねったときの応急処置⇒足首をひねったときの応急処置。医療機関に行くまでに注意すること!

転位(骨折端どうしが離れてしまうこと)がある場合は、手術によって内固定(ビスや鋼線で留める)が選択されます。

転位がなかったり、軽度であったりする場合は保存療法を行います。ギプス固定やシーネ(添え木)でしっかり固定します。

受傷から間もなくは損傷がひどくなったり、転位の恐れがあるので強めの固定が選択されます。

骨癒合の進捗によって、固定を軽いものに変えることもあります。

骨折や生活の状態によって(転位の有無、完全か不完全か、生活動作)変えていきます。

予後はおおむね良好です。

足首の捻挫の後遺症⇒足首の捻挫(足関節靭帯損傷)の合併症。併発症と続発症と後遺症!

腓骨筋をケアしておくことも重要

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 今日紹介するのは、「腓骨筋を鍛える&ほぐす」ケアのしかたについて。 下腿部の外側にある腓骨筋群に問題があると、足首が不安定だったり、片足でバランスがとりづらかったり、足のアーチに異常[…]

★リハビリもしっかり行うこと!

下駄骨折は固定期間が長く必要な骨折です。

荷重のかかる部位でもあり、身体の末端部分でもあるためですね。

で、損傷した部位は治癒するときに周囲と癒着してしまうことが多くあります。

加えて、骨癒合直後は周囲の骨と弾力性が違うので再負傷の恐れもあります。

ということは、体重をかけるのも徐々にでなければいけません。

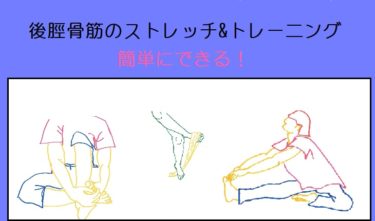

さらに、足首の関節も長期間の固定によって拘縮しています。足首を支える筋力も弱くなっています。

リハビリは必ず行いましょう。

荷重のかけ具合

足首の可動域

周囲の筋力回復

片足立ちでのバランストレーニング

ご自分でもできないことはないのですが、やりすぎやリハビリ強度の調節が難しいです。

できれば専門家の指導のもとに行いましょう。

リハビリの期間は固定期間の2倍ほど必要です。

足裏の筋肉のケアは大事です!⇒あしうら(足底)の筋肉を「鍛える」&「ほぐす」で足の不調を防ぐ!

★「下駄骨折」まとめ

〇足部の骨折のなかでは多い方。

〇正式には「第5中足骨基底部(剥離)骨折」という。

〇足首を内返しすることで負傷する。

〇厚底シューズやハイヒールでも起こりやすい。

〇捻挫と間違われやすい。

〇「ジョーンズ骨折」との鑑別に注意!

〇4~6週は固定が必要。

〇転位があると手術の適応。

〇予後は良好なことが多い。

〇リハビリも長期間必要。

「下駄骨折」は発生原因から捻挫と間違われることも多い骨折です。

また、すぐ近くの第5中足骨基部骨折との鑑別も必要なので画像診断はしておいた方が安心です。

「下駄骨折」は治癒期間は長いのですが、きちんと治療することで予後は良好ですので、信頼できる医療機関でみてもらってくださいね。