こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。

今日は「スネの痛み」。

スネに傷を持つ人は、多いですよね。

え?持ってるはずないでしょ!

ということで、今日は、聞いたことがある人もいるはず、

「シンスプリント」

なんかちょっとかっこいい名前ですよね。

でも、「痛い」ので「シンスプリント」にならないように予防のお話もしていきますので最後まで読んでくださいね。

『【シンスプリント】運動時のすねの内側の痛み。正体は骨膜の炎症!』

※このページでは「シンスプリント」を紹介しています。記事執筆時点での情報です。

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変化している可能性もあります。

ケガをした場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

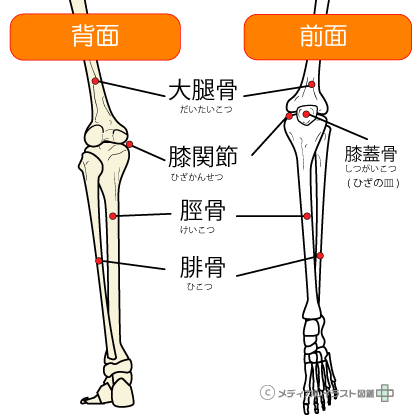

脛骨過労性骨膜炎ともいう!

シンスプリントを漢字で書くと!

脛骨過労性骨膜炎(けいこつかろうせいこつまくえん)

ちょっと長いのでみんなは「シンスプリント」って呼んでいます。

これでも、長い!って思う人は「シンスプちゃん」なんていう愛称で呼んでいる人もいます。

「シン」はスネのこと。

「スプリント」は短距離走のことをいいます。

走っている最中に脛の内側に痛みが起きるのが「シンスプリント」。

漢字で書くとどんな疾患かわかるのが、日本語の便利な所ですね。

簡単にいうと「脛骨の骨膜炎」です。

運動を始めた人や久しぶりに再開したひとがなりやすいことから「初心者病」とか「素人病」とかいう人がいます。

ですが、私はその呼び方は好きではありません。

シンスプリントになる人の大半は、スポーツを一生懸命やっている人だからです。

「過労性」というぐらいなのでオーバーユースが原因なのです。

そこに初心者や素人といった要素は関係しないのです。

(フォームは関係する可能性があるのは事実です。)

【シンスプリント】どうして起きる?

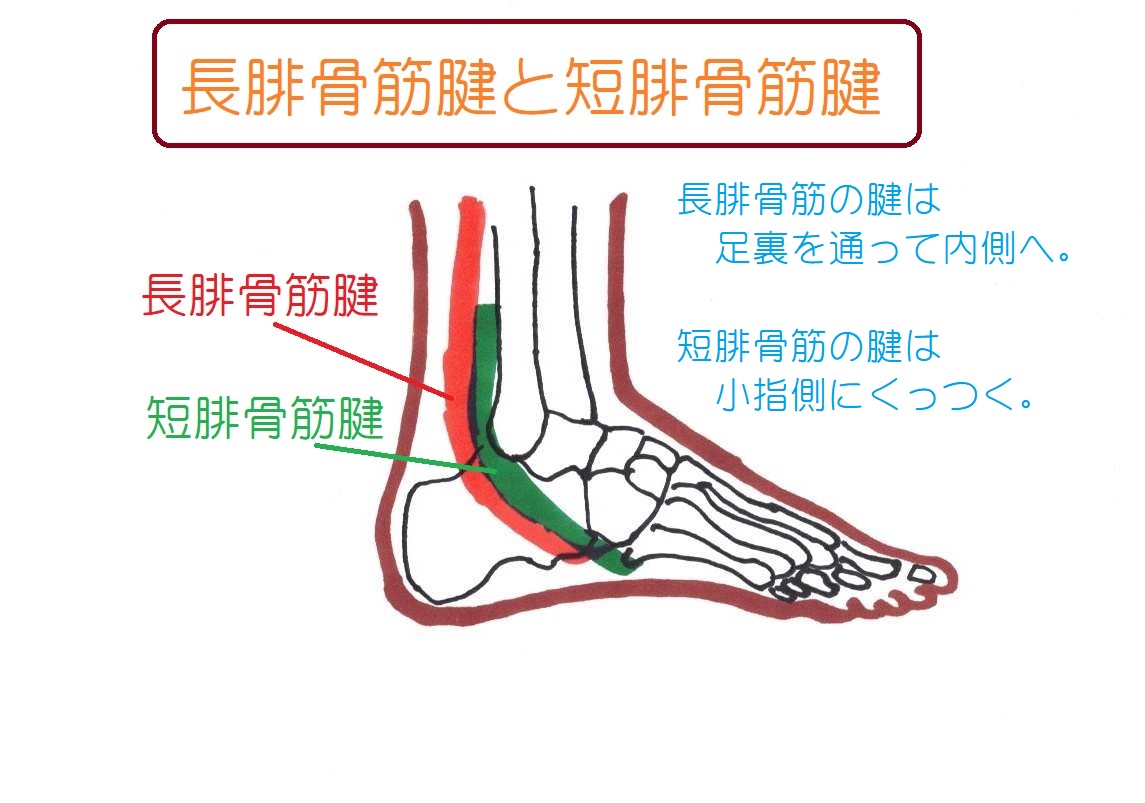

脛骨の内側には、

ヒラメ筋

後脛骨筋

が付着しています。

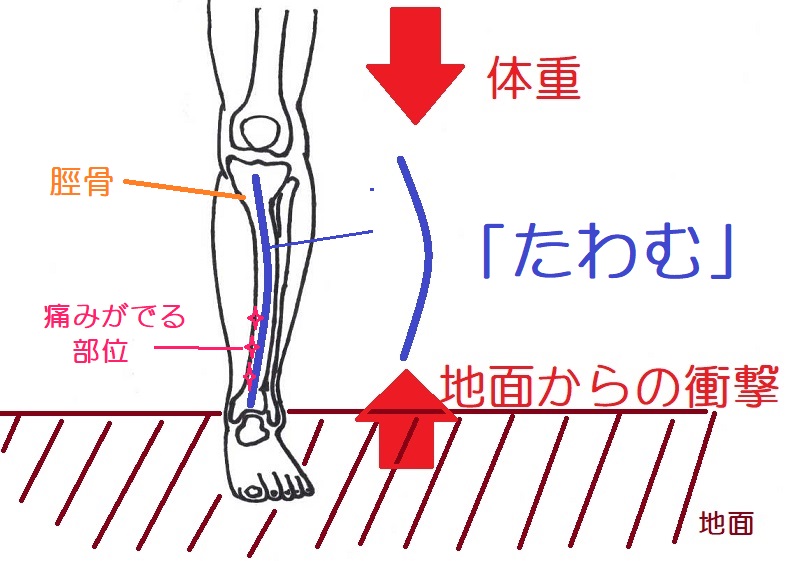

走ることや飛び跳ねる際の着地時には、これらの筋肉が衝撃を吸収するために使われています。

繰り返し強い力が加わることによって、その付着部(脛骨の骨膜)には負荷が蓄積。

さらには荷重が加わることによって、脛骨はわずかですが、たわみます。

脛骨の骨膜はこれらの強いストレスに常時さらされているのです。

反復されたけん引力(引っ張る力)によって、骨膜に炎症が生じた状態が

(後方型)シンスプリント

です!

前脛骨筋の牽引による骨膜や骨間膜の炎症「前方型シンスプリント」と区別するために「後方型シンスプリント」と呼ぶこともあります。

前方型シンスプリントについてはこちらの記事をご覧ください。

⇒すねの前側(外側)の「前脛骨筋」の痛み。足首や土踏まずに出ることも⁈

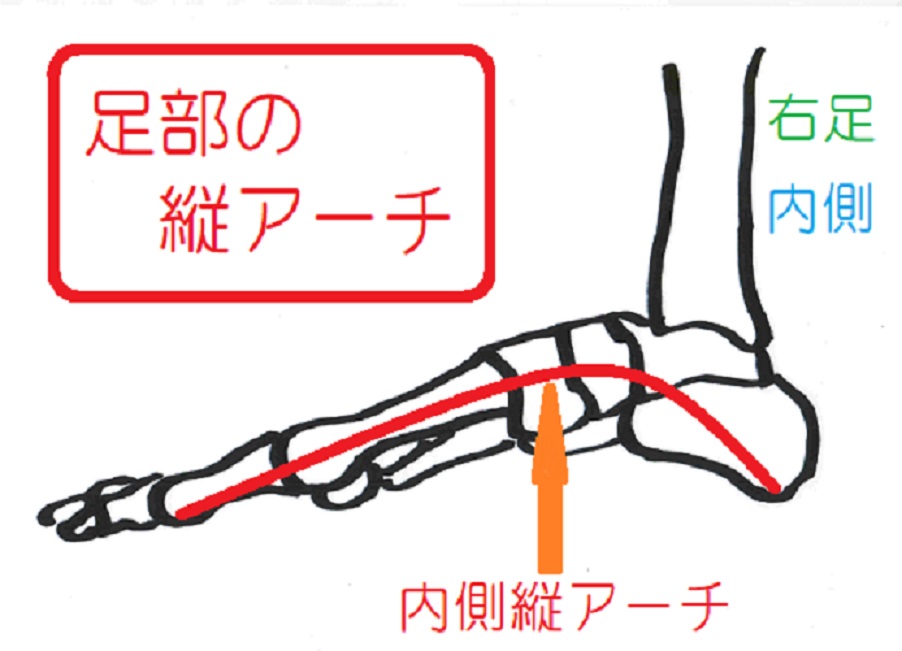

後脛骨筋は縦アーチを形成する重要な筋肉。⇒「後脛骨筋」(こうけいこつきん)。立位でバランスとるための大事な筋肉!

足の縦アーチの役割。⇒足の(縦)アーチの役割。崩れると身体全体にも大きな影響!

横足アーチも重要です。⇒足の横足アーチ。維持するために必要なこと。低下するとどうなる?

症状

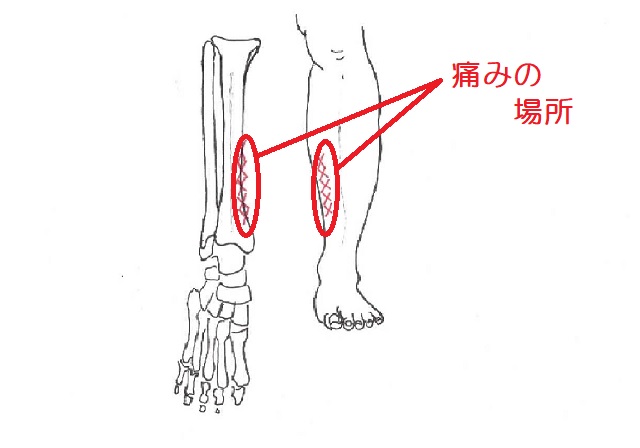

下腿(すね)の半分より下部分、内側に痛みを生じます。

運動の最初に痛みが出やすいのですが、運動を続けていると一旦、痛みがなくなります。

疲労が出てくるとまた痛みがでることが多いです。

重度になってくると、運動していない安静時にも痛みを生じることになり、疲労骨折へとつながる恐れもある怖い障害なんです。

腫脹(腫れ):脛骨内側(よくわからないことも)

圧痛:脛骨内側に沿って。(ほとんど出る)

運動痛:足関節(足首)の底屈(つま先を下げる)

荷重時痛:体重を強くかけると顕著にでる。

浮腫(ふしゅ):足背(足の甲)やアキレス腱まわりに出ることがある。

原因は?

ずばり

「脛骨長軸へかかる衝撃」

でしょう。

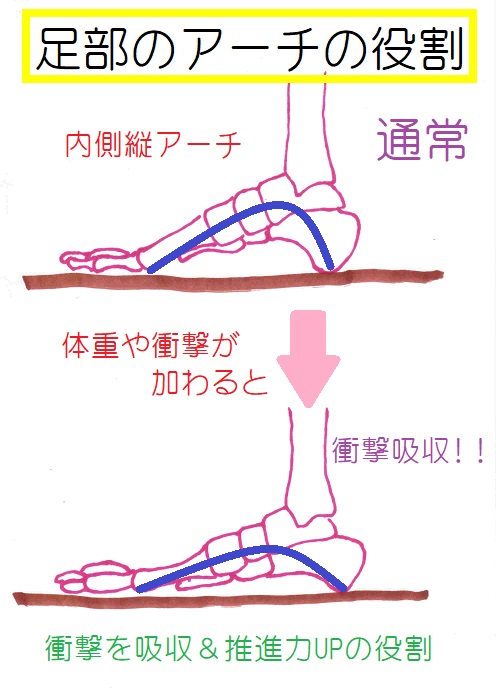

足への衝撃をやわらげる機能として有名なのが「土踏まず」(縦アーチ)ですね。

この土踏まずをつくる筋肉が「後脛骨筋」です。

足部の裏側から内くるぶしを通って、アーチをつくります。(⇒「後脛骨筋」(こうけいこつきん)。立位でバランスをとるための大事な筋肉!)

足の着地時には、土踏まずには衝撃と自身の体重が強くかかります。アーチがたわむことによって、その外力を吸収しています。

衝撃 & 体重

↓

土踏まずがたわんで、外力を吸収

↓

後脛骨筋が引っ張られる。ヒラメ筋も使用。

↓

後脛骨筋・ヒラメ筋の付着部の負担増

+

脛骨のたわみ

↓

痛い!

シンスプリントの原因になりやすい要素

〇衝撃の伝わりやすいシューズ・インソール

〇硬い地面での運動

〇オーバートレーニング

〇フォーム(バタバタと走る など)

〇坂道(とくに下り)や階段での運動

〇体重の増加

どんな人が起きやすい?

シンスプリントに「なりやすい足」っていうのがあります。

★縦アーチの減少

いわゆる「偏平足」です。アーチが少なくなる分、後脛骨筋への負担が増加します。

内側縦アーチを保持することは、下肢全体の健康にとても重要です!

⇒足の(縦)アーチの役割。崩れると身体全体にも大きな影響!

★回内足

回内足も後脛骨筋を引っ張りやすいです。また反対の「回外足」でもアーチの衝撃吸収能力が低下するのでシンスプリントになる可能性があります。

⇒「回内足」(かいないそく)と「過回内」(オーバープロネーション)

⇒「回外足」(かいがいそく)の治し方は?原因と予防も考えよう!

★下肢の筋肉の疲労や不足

体重や衝撃は下肢全体の関節で吸収します。

筋肉疲労や筋力不足によって、それらがうまく働かなくなるとシンスプリントになりやすいです。

(ふくらはぎのケアは大切です!⇒足がつる!ふくらはぎの「こむら返り」予防。日頃から対策しておこう!)

★オーバーウェイト

「脂肪」がつく。

「成長」して身体が大きくなる。

「筋量増加」トレーニングにより体重が増える。

これらも原因になりやすいですね。

10歳までのお子さんに多い内くるぶしの前方の痛み

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 子どもの足の骨は、成人の骨と異なります。 いちばんの違いは、 軟骨部分が大きいこと! 骨端軟骨(こったんなんこつ)とか成長軟骨(せいちょうなんこつ)と呼ばれています。 この軟骨部分が硬化し[…]

後脛骨筋腱機能不全になりやすい要因とは?

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 内くるぶしの後方や下部に痛みが出たあと、かかとが内側に倒れてくる「後脛骨筋腱機能不全」。(こうけいこつきんけんきのうふぜん) あまり聞いたことがない人も多いかもしれませんね。 ですが、いろ[…]

10代の学生に多い理由。

とくに10代前半から中盤の人は、シンスプリントを発症しやすいです。

骨自体も柔らかく「たわみ」やすい。

筋の起始部もまだ柔らかい。

体力や回復力があるのでオーバーワークになりやすい。

「成長期」での体重増加。

運動量と筋肉の発達バランスが悪い。

っていう特徴があります。

10代のスポーツ選手は、チームや部活動で多人数の練習が多いですよね。

10代前半のスポーツ現場では、成長期を迎えた大きい人も、まだ成長しきれていない小さい人も同じ練習をしなければならないことがほとんど。

指導者の方は、できるだけ個人の練習量にも目を向けてあげられると、余計なケガを減らすことができます。

10代のスポーツ選手に起きやすい足の痛み。

下腿骨疲労骨折⇒スネ(脛骨)や外側(腓骨)の疲労骨折。体重をかけるだけでもイタイ!

離断性骨軟骨炎⇒足首の離断性骨軟骨炎。長期続く痛みに注意。不安定症の原因にも。

中足骨疲労骨折⇒【中足骨疲労骨折】長引く足の甲から前側の痛みに要注意!

イズリン病⇒イズリン病(イセリン病)は足の外側の骨端症。類似疾患にも注意!

オスグッドシュラッター病⇒成長期の膝の痛み「オスグッドシュラッター病」

骨端症にも注意が必要です⇒骨端症ってどうして起きる?子どもが痛みを訴えたら軽視しないで!

小児の骨折。注意事項⇒小児の骨折3つの特徴。子ども特有の骨折型と気をつけること

治療と競技復帰。

名前に「過労性」がついていますね。

「オーバーユース」(使い過ぎ)

患部を安静にすることがいちばんの治療の近道です。

炎症状態で熱感や腫脹があれば冷やします。

通常歩行時にも痛みが強い場合には、松葉杖での歩行も有効です。

シンスプリントになる選手は、がんばり屋さんが多いです。

早く復帰したい気持ちが強いと思いますが、再発も起こしやすい障害です。

安静時にも痛みが出るようなら、荷重を伴う運動は中止すべきです。(脛骨に負荷のかからない運動は可!)

症状が軽度で、運動を継続しながら治療しなければならないときには、

運動後のアイシング。(10~20分)

帰宅後は下腿のストレッチ。(徹底的に)

競技復帰は、慎重に行いましょう。

まずは、衝撃の少ない柔らかい土や芝の地面で徐々に負荷の強さを増やしていき慣らしていきます。

再発したり、難治性になったりもする障害ですので、チームや指導者の理解が欠かせません。

後脛骨筋のストレッチと鍛えるやり方

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 後脛骨筋(こうけいこつきん)は、ふくらはぎのいちばん深層にある筋肉です。 それほど有名な筋肉ではないのですが、足部のアーチを維持したり、バランスをとったりいろんな役割を担っています。 […]

「疲労骨折」にも注意!

鑑別が必要な疾患に「疲労骨折」があります。

(⇒「疲労骨折」ってどんな骨折?見逃されやすいので注意が必要!)

疾走型・跳躍型と痛みの出る部位が重なります。

運動痛もシンスプリントと同じように出ることが多いので、鑑別は必要です。

シンスプリントから疲労骨折に移行する可能性も充分に考えられます。

症状が軽いうちに患部の安静は欠かせません。

鑑別はMRI診断が有効です。

疲労骨折は受傷直後のX線では骨折線がみられないので、鑑別はしづらいです。

鑑別はしづらい両者ですが、対処としては「患部の安静を守る」点では共通しています。

脛骨内側に痛みが出てきたらあせらずに整形外科を受診しましょう。

下腿骨の疲労骨折!

こんにちは。ほんだ整骨院山内です。 長引く足の痛み。 我慢していませんか? スポーツやダイエット、初めてみたはいいけれど、足が痛くなったりしていませんか? 無理は禁物。 オーバーユースは足のためにもよく[…]

シンスプリントを予防しよう!

よく聞かれるけれど、治りにくい障害。「シンスプリント」。

できれば予防したいですよね。

〇ウォーミングアップ・クールダウンをしっかり!

〇シューズ・フォーム・地面(競技場)の工夫

〇インソールで衝撃吸収

〇適切なトレーニング量(休憩時間も)

〇休息日は必ずつくる。

〇下肢筋肉群の柔軟性・量を向上。

どの項目も難しくないはず!

総合的に考えると、

練習量を抑えても、シンスプリントになって安静にするよりは多い!

といえるでしょう。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 後脛骨筋(こうけいこつきん)は足部にとって重要な筋肉です。 土踏まずにある足の縦アーチを上部に引っ張り上げる役割。 縦アーチは衝撃の吸収だけではなく、着地時のバランスや足部形状の維持な[…]

まとめ。

〇衝撃吸収に使われるヒラメ筋・後脛骨筋の牽引力による

〇着地時の脛骨の「たわみ」も関係

〇疲労骨折との鑑別が必要。

〇再発や難治性のものも。疲労骨折に移行することも。

〇治療は患部安静と冷却。

〇トレーニング量の適正化・地面・やり方の見直しが必要

前脛骨筋の強化とストレッチ⇒前脛骨筋のストレッチとトレーニング。大事な筋肉のケアをしましょう。

腓骨筋の強化とストレッチ⇒簡単!腓骨筋のストレッチ&トレーニング&ケア。自宅でやってみよう!

関連記事

前脛骨筋の牽引力による炎症は「前方型シンスプリント」といわれます。⇒すねの前側(外側)の「前脛骨筋」の痛み。足首や土踏まずに出ることも⁈

中足骨は疲労骨折もあります。⇒【中足骨疲労骨折】長引く足の甲から前側の痛みに要注意!

外くるぶし後ろ周辺の痛み。⇒【外くるぶし】の下や後ろの痛み。「腓骨筋腱炎」は足の着き方が原因!

外くるぶしの剥離骨折。⇒【外果剥離骨折】足をひねって・・・外くるぶしが骨折する?!

かかとの痛みは?⇒「かかとの痛み」の正体は?原因を見極めて対処しよう!

膝周りの痛みは?⇒膝の痛み、痛む場所によって対処法が違います。

ふくらはぎの筋肉を暴く!⇒ふくらはぎの筋肉と疲れる理由。注意するべき疾患とは?

剥離骨折ってどうやってなるの?⇒剥離骨折(裂離骨折)とはどんな骨折?原因と特徴。気を付けることは?

下腿部外側の筋肉!⇒スネの外側の筋肉5つ!プラス1。転ばないための重要な働きがある!

後脛骨筋と扁平足、回内足の関係とは?⇒「回内足」(かいないそく)と「過回内」(オーバープロネーション)

骨が成長するしくみ⇒骨の成長。子どもの骨が大きくなる仕組み

腓骨筋の起始停止とその役割⇒足部の形状維持に重要な筋肉、長腓骨筋・短腓骨筋・第3腓骨筋の機能

後脛骨筋腱機能不全とは?⇒足首内側が痛い!かかとが倒れる!「後脛骨筋腱機能不全」ってどんな疾患?

後脛骨筋腱機能不全によって生じる足の痛みと変形⇒後脛骨筋腱機能不全が進行することで生じる足の痛みや変形。

後脛骨筋腱機能不全の治療⇒かかとが内側に倒れる「後脛骨筋腱機能不全」の治療とリハビリ