こんにちは。ほんだ整骨院山内です。

長引く足の痛み。

我慢していませんか?

スポーツやダイエット、初めてみたはいいけれど、足が痛くなったりしていませんか?

無理は禁物。

オーバーユースは足のためにもよくありません。

ということで、今日は足の骨(下腿骨)の疲労骨折についてのお話です。

『スネ(脛骨)や外側(腓骨)の疲労骨折。体重をかけるだけでもイタイ!』

こちらの記事もご一緒にご覧ください。

10代に起きやすい足の甲の疲労骨折⇒【中足骨疲労骨折】長引く足の甲から前側の痛みに要注意!

下腿骨疲労骨折に場所・原因が似ている⇒【シンスプリント】運動時のすねの内側の痛み。正体は骨膜の炎症!

足のかかとも疲労骨折する?⇒「踵骨骨折」ってどんなときに起こる?疲労骨折にも注意!

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変化している可能性もあります。

ケガをした場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

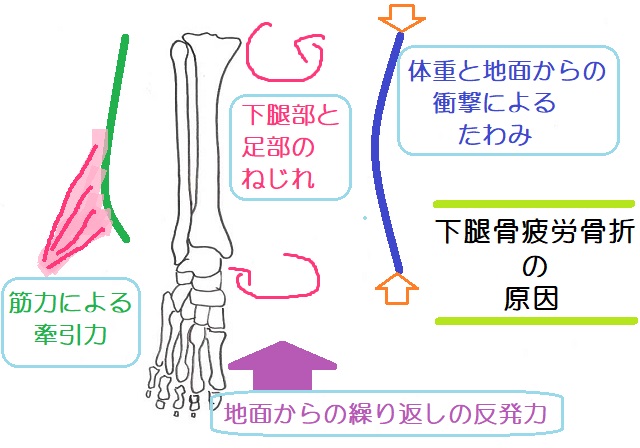

なんで疲労骨折が起きる?

下腿骨疲労骨折の原因となるのは、

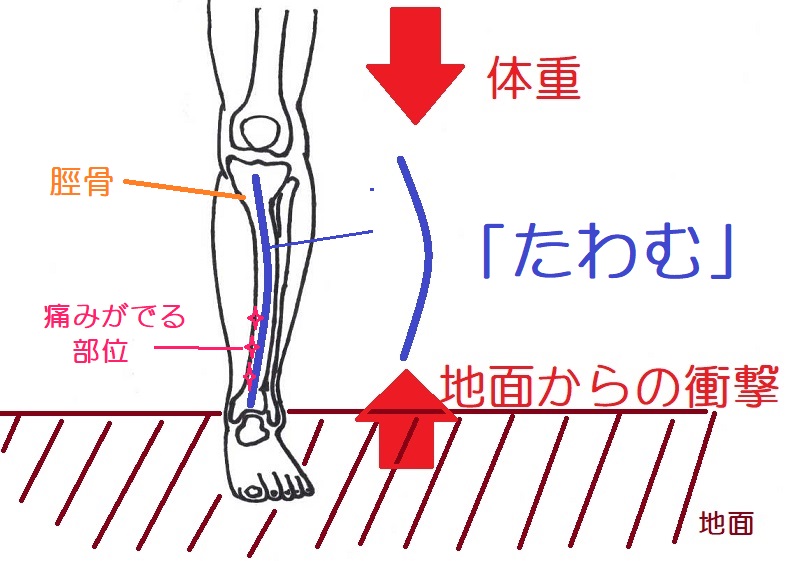

「たわみ」問題!

下腿骨がたわむ理由は、ふたつ。

筋肉の引っ張り

と

荷重(衝撃)

下腿骨疲労骨折は繰り返し「たわみ」が発生することによって、骨自体に微小な損傷をあたえ続けることで発症するわけですね。

それではひとつずつ解説していきましょう。

⇒ふくらはぎの筋肉と疲れる理由。注意するべき疾患とは?

こんにちは。山内健輔です。 「疲労骨折」(ひろうこっせつ)ってよく聞きますよね。 文字通り、〈骨が疲労して損傷する〉ことなのですが、 どうして骨が疲労するんだろう? って思ったことはありませんか? 今回の記事では「疲労骨折[…]

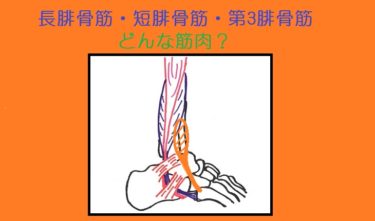

下腿にある筋肉の役割

足の下腿骨は、脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)。

脛骨と腓骨には、足部に関係する重要な筋肉がいくつもついています。

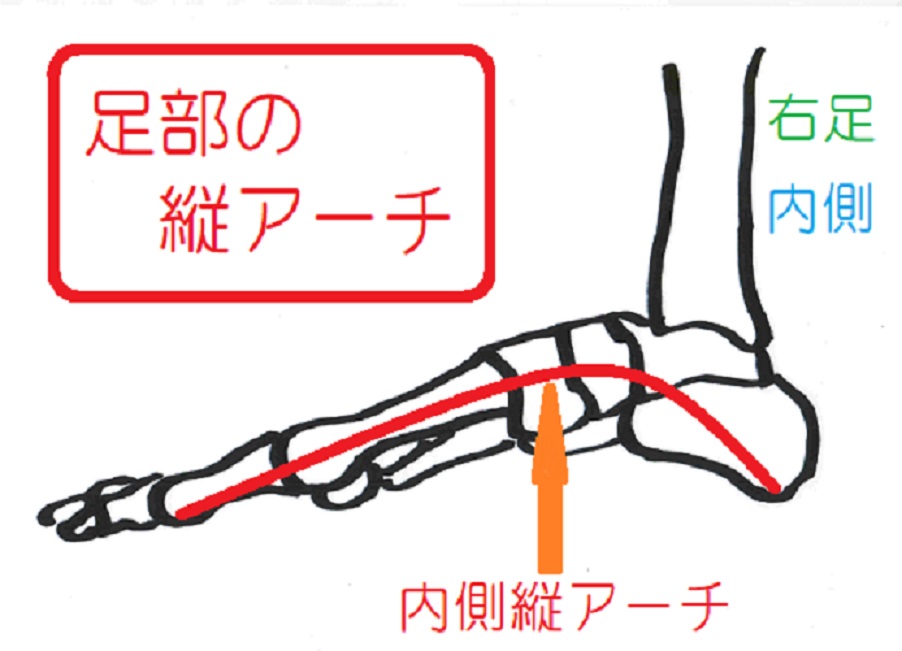

それらの筋肉は足関節(足首)を動かしたり、固めたりすることに役立っているほかに、

足部のアーチ

を形成する役割をもっています。

(長・短腓骨筋、後脛骨筋)

下腿骨の筋肉は、

〇歩いたり、走ったり、ジャンプしたり、直接運動にかかわる役割

〇足首を固定すること、足部のアーチを作ることによって衝撃を吸収する役割。

を担っています。

走ったり、ジャンプしたりを繰り返すことで下腿の筋肉たちは骨膜を引っ張り続けます。

さらに過度な練習は筋肉をより緊張させ、牽引力を強めてしまうのです。

足の縦アーチの役割。⇒足の(縦)アーチの役割。崩れると身体全体にも大きな影響!

横足アーチって?低下するとどうなるの?⇒足の横足アーチ。維持するために必要なこと。低下するとどうなる?

下腿骨が「たわむ」ことでも衝撃吸収している。

ジャンプや疾走時の着地。

基本的には膝や股関節で衝撃を吸収します。

が、

10代の前半から中盤の若い人の骨の場合は特別です。

10代の長管骨(細長い骨)はまだ柔らかいので、たわみやすいのです。

さらに体重が重い人。

実は「衝撃」って、静止している時の体重の何倍もの負荷がかかるのです。

体重が1㎏増えただけなのに・・・、その衝撃は軽く走っただけでも3倍。

ってことは、一歩で3㎏ぶんの負荷が増えるんです。それを3000歩走ると・・・。怖くなりますね。

体重の話はこれぐらいでやめておきましょう。

繰り返しの荷重と衝撃で骨にダメージ!

筋肉の引っ張りによる「たわみ」。

地面からの衝撃による「たわみ」。

これらが繰り返し起こることで、骨にダメージが蓄積します。

骨が疲労骨折を起こすまでに、本当は何かしらの症状が出ていることがほとんどです。

でも、休めなかったり、がんばってしまったりして疲労骨折が発生するのです。

疲労骨折は「オーバーユース」(使い過ぎ)が原因。

痛みやパフォーマンスの低下、疲労の蓄積に気づいたらしっかり休息することが大切です。

意外と腓骨にも起きやすい!理由は?

腓骨とは下腿(膝より下の部分)の外側にある細い骨です。

足首の外側にあるくるぶし(外果)を形成する骨でもあります。

体重を受ける大腿骨は、太い方の骨である脛骨と関節しています。

なので、腓骨は体重がかからないと思われがちですが、体重の1/6ぐらいの負担を受け持っています。

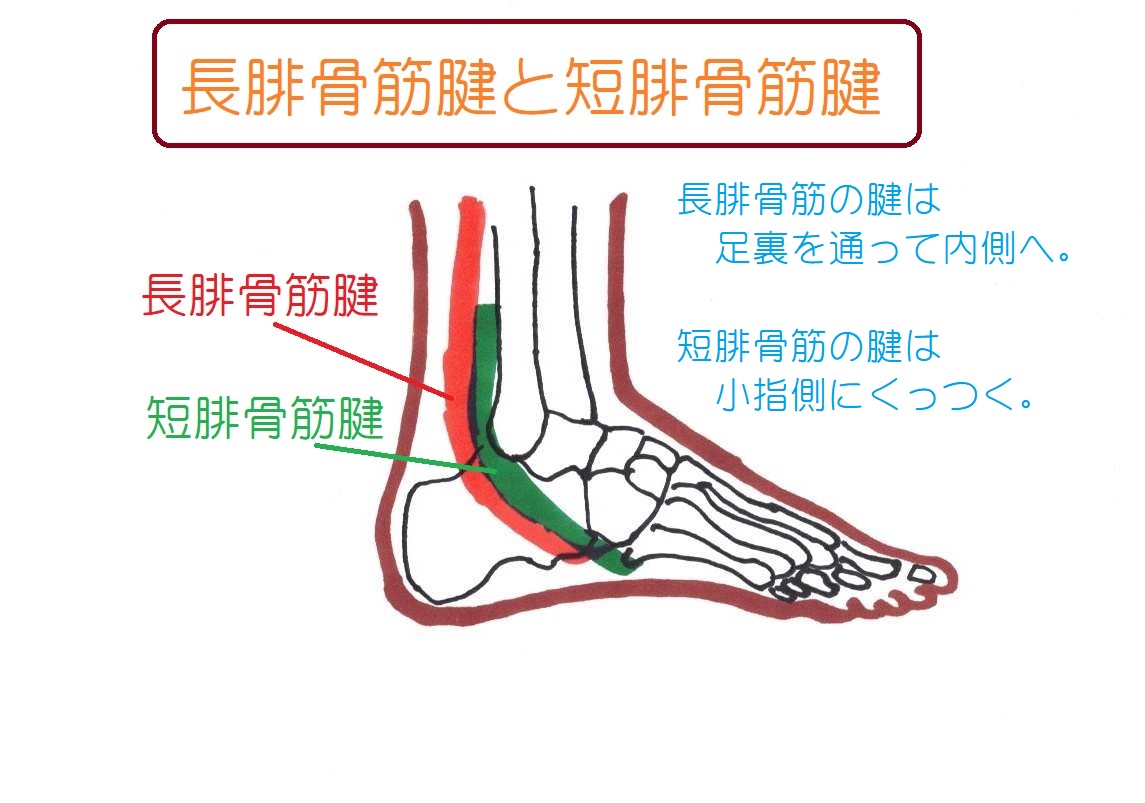

さらに、腓骨には大きな筋肉や重要な靭帯が付着します。

大きな力を生む筋肉

大腿二頭筋(ふとももの裏側の筋)…腓骨頭に停止

ヒラメ筋(ふくらはぎの深部)…一部が腓骨頭から起始

長腓骨筋・短腓骨筋…一部が腓骨骨幹部外側

後脛骨筋…一部が腓骨後側

重要な靭帯

膝外側側副靭帯

前距腓靭帯

後距腓靭帯

踵腓靭帯

前脛腓靭帯

これらの筋肉・靭帯が付着する部分には、運動時に大きな負荷がかかります。

ご存知の通り腓骨は細長い骨。

細いだけに、上下で別々の方向に引っ張られるのを繰り返されることで疲労骨折を起こしやすいんですね。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 腓骨筋(ひこつきん)って、あんまり聞いたことがない人もいるかもしれません。 正確にいうと 長腓骨筋(ちょうひこつきん) 短腓骨筋(たんひこつきん) 第3腓骨筋(だいさんひこつきん) […]

下腿骨疲労骨折の症状は?

症状

運動時の痛み

患部の圧痛大

腫脹は重症度が高いと生じる。

内出血を生じることは、まれ。

とくに荷重・運動時に疼痛が強く生じます。

安静時や日常時には痛みが出ないことも多々あり、疲労骨折が軽視される原因にもなっています。

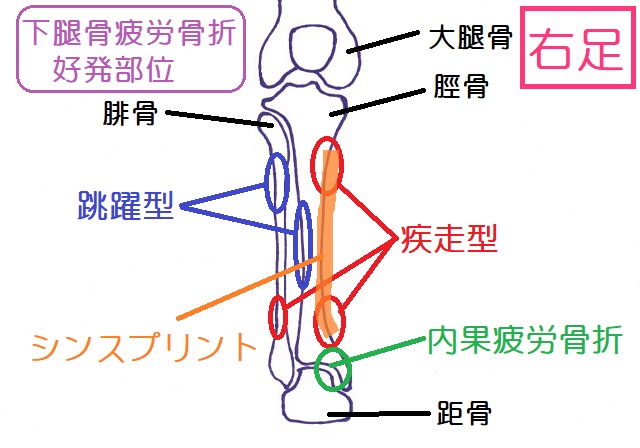

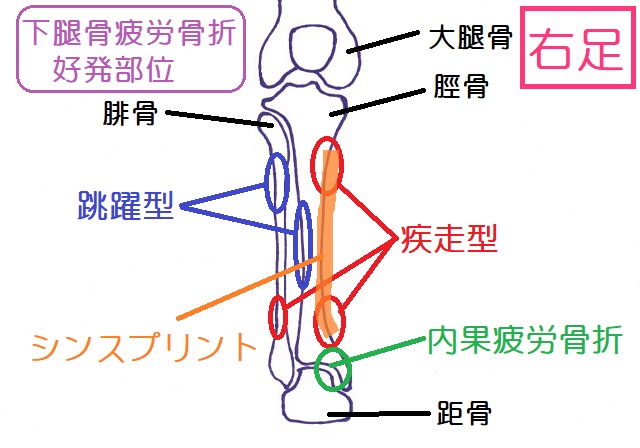

下腿骨疲労骨折の好発部位(起きやすい場所)

スポーツや動きによって疲労骨折が起きやすい場所がちがいます。

とくに脛骨の疲労骨折は疲労骨折の中でも、半分を占めるほど多いといわれています。

「跳躍型」

跳躍(ジャンプ)の多い競技で発生しやすい。

バスケットボール・バレーボール・バレエ・ダンス ほか

好発部位

脛骨の骨幹部(すね)中央1/3部分の内側・腓骨上部1/3

「疾走型」

「走る」競技で起こりやすい。

サッカー・ラグビー・バスケットボール・陸上(トラック競技) ほか

好発部位

脛骨上部1/3と下部1/3・腓骨下部1/3

内果疲労骨折

足の内くるぶし部分の疲労骨折です。

足首の内反や外反によってストレスがかかりやすい部位であること。

距骨の下からの突き上げが繰り返されること。

⇓

これらによって起きやすい疲労骨折。

手術が必要になることが多いです。

下腿骨疲労骨折はどんな人が起きやすい?

10代のスポーツ選手が圧倒的に多いです。

骨が柔らかくしなりやすいことが、多い原因といえます。

ですが、体重が増加してダイエット中に発生する人もときどきみかけます。

発生する要因はもちろん若い方の方が大きいのですが、青年期、中年期でも充分に発生する可能性はある骨折といえるでしょう。

発生する要因

運動負荷の強度が強い

骨密度の低下

体重の増加

オーバーワーク

硬い地面

フォームやシューズの不適合

要注意!こちらの疾患も10代のスポーツ選手に起きやすいです。足首にネズミがいる?!離断性骨軟骨炎って?⇒足首の離断性骨軟骨炎。長期続く痛みに注意。不安定症の原因にも。

子どもの骨折には要注意!⇒小児の骨折3つの特徴。子ども特有の骨折型と気をつけること

「シンスプリント」との鑑別

シンスプリントの痛みがでる部位⇓

シンスプリントもオーバーワークによる脛骨内側の骨膜炎です。

シンスプリントと似ている部位の脛骨疲労骨折は非常に見分けがつきにくいです。

シンスプリントは後脛骨筋の起始部全体で痛むことが多いので、圧痛部位が広いです。

一方、脛骨疲労骨折の場合は、骨の限定された部分だけに繰り返し負荷がかかって生じるものなので、ある一点が痛いことが多いのです。

ですが、疲労骨折においても周囲から炎症を起こしていることが多いので、実際の現場では鑑別しづらいのが現状です。

疲労骨折は受傷直後だとレントゲン写真もわかりづらいことも多いです。

2週~3週安静にしてからレントゲン写真で新生した骨が映ります。(鑑別までに時間がかかりすぎる!)

MRI画像にて、整形外科の先生に診断してもらうのが現実的です。

簡単な後脛骨筋のテーピング方法について

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 後脛骨筋(こうけいこつきん)は足部にとって重要な筋肉です。 土踏まずにある足の縦アーチを上部に引っ張り上げる役割。 縦アーチは衝撃の吸収だけではなく、着地時のバランスや足部形状の維持な[…]

治療は?

下腿骨というのは、荷重を常に受ける骨です。

骨折の程度によっては、完全非荷重にする必要もありますね。

熱をもっている場合はアイシング。

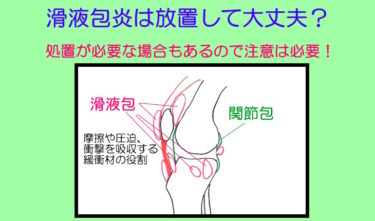

骨癒合を促進させる「超音波治療器」も多く使われます。

完全骨折はまれですが、痛みをがまんし続けると骨癒合が遷延(長引くこと)します。

方法

なるべく荷重をしないようにします。もちろん患部を動かすような運動は中止です。

骨折部に動揺性がなければ、しっかりしたサポーターや包帯固定を行います。

動揺性がある場合は手術によって「内固定」する必要もあるので要注意です。

軽い場合でも、早くに復帰させてしまうと繰り返すことが多い障害です。

競技に完全復帰は痛みがなくなってからの方がいいでしょう。

両松葉、片松葉などで荷重をコントロールして、患部の安静を図りましょう。

期間

脛骨の骨癒合は程度にはよりますが、かなり長くかかります。

4週間から2か月、場合によっては3か月かかることも。

とくに「跳躍型」の場合は痛みがひいても骨癒合しにくい特徴があります。

復帰まで1年かかってしまう場合もあるのです。

一方、腓骨の場合は、4週から7週で様子をみながら荷重していきます。

スポーツ選手の場合は、限られた「現役期間」の中での治療になりますね。

ということは、骨癒合の状況をしっかり見ながらリハビリと復帰を見据えていきましょう。

リハビリと予防

疲労骨折は患部を安静にしていると痛みを感じないことも多いのです。

治った!と思っちゃうんですよね。

でも、運動を再開すると再発することが多いです。

治療期間中は患部を安静に保つために、荷重しないで筋量を落とさないトレーニングが必要です。

患部に負担がかからないような有酸素運動(固定式自転車など)で心肺機能の維持も行います。

大切なのは、

動作改善(フォーム)

練習環境の見直し

基本的に

〇衝撃を下肢全体に分散させること

〇大きな(丈夫な)部位で衝撃を受けること

を目的に動作改善を行い、硬い地面などの練習環境も改善できればいいですね。

関連記事:かかとの障害「踵部脂肪体障害」とは?⇒【踵部脂肪体】の障害はかかとの痛み。衝撃吸収能力の低下が原因?

足裏の筋肉のケアは大事です!⇒あしうら(足底)の筋肉を「鍛える」&「ほぐす」で足の不調を防ぐ!

後脛骨筋のストレッチ⇒後脛骨筋のストレッチ&トレーニングで足の痛みや変形を予防!

まとめ。

〇脛骨・腓骨ともに起きやすい疲労骨折。

〇筋肉の引っ張りと地面からの外力で骨が「しなる」のが原因

〇「跳躍型」は脛骨中央と腓骨上部が起きやすい。

〇「疾走型」は脛骨の上下と腓骨の下の方。

〇脛骨内果は難治性。

〇動作改善・練習環境の改善で予防&再発防止

〇軽視されやすいがしっかり治す!

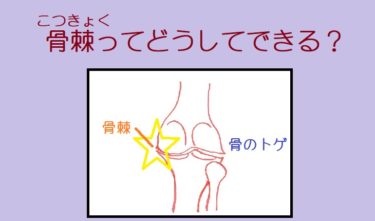

剥離骨折ってどうなるの?

こんにちは。ほんだ整骨院山内です。 突き指をした! 足を捻挫した! 太もも裏を肉離れした! 野球肘になった! 気を付けていても、日常生活ではどうしてもケガしてしまうことってありますよね。 軽いケガだと思っ[…]

数は少ないけど立方骨も疲労骨折することがあります。⇒足外側の骨「立方骨疲労骨折」はどういうケガ?

関連記事

脛骨の骨膜の障害「シンスプリント」⇒【シンスプリント】運動時のすねの内側の痛み。正体は骨膜の炎症!

スネの外側の痛み⇒すねの前側(外側)の「前脛骨筋」の痛み。足首や土踏まずに出ることも⁈

足の甲も疲労骨折を起こしやすい!⇒【中足骨疲労骨折】長引く足の甲から前側の痛みに要注意!

足をひねってくるぶし骨折!⇒【外果剥離骨折】足をひねって・・・外くるぶしが骨折する?!

足をひねってゲタ骨折?!⇒軽視はダメ!【下駄骨折】捻挫に似ているが立派な「骨折」

がいけいこつ(外脛骨)ってなに?⇒有痛性外脛骨(外けい骨障害)。偏平足や回内足。内くるぶしの前の出っ張った骨の痛みに注意!

後脛骨筋って聞いたことがない人は!⇒「後脛骨筋」(こうけいこつきん)。立位でバランスとるための大事な筋肉!

足指のつけ根の痛み。どんな障害がある?⇒前足部の足指のつけ根付近「中足骨頭部の痛み」はどんな種類がある?

骨折の呼び方っていろいろあるのはなぜ?⇒骨折の種類。いろいろな呼び方があるので分かりにくい?

骨の種類について⇒骨の分類。形状によって6つに分けられるよ。

子どもの土踏まず周囲の痛み「第1ケーラー病」⇒子どもが足の甲(内側)や土踏まずを痛がる。第一ケーラー病って?