こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。

ヒトの脊椎の役割は、大きく分けて3つあります。

保護(脊髄や脳を外力や衝撃から守る)

運動(身体を直立させる・柔軟な動き)

支持と保護はなんとなく両立できそうですが、「運動」も含めるとひとつの骨で全部を実現するのは難しそうですよね。

でも、脊椎数を増やすことによって支持・保護・運動3つの役割を可能にしています。

今回の記事では、「脊椎の数と役割」について紹介していきます。

『脊椎(ヒト)数はいくつある?どうして数が多い?』

このページでは「脊椎数」について紹介しています。記事執筆時点での情報です。

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変化している可能性もあります。

ケガや痛みがある場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

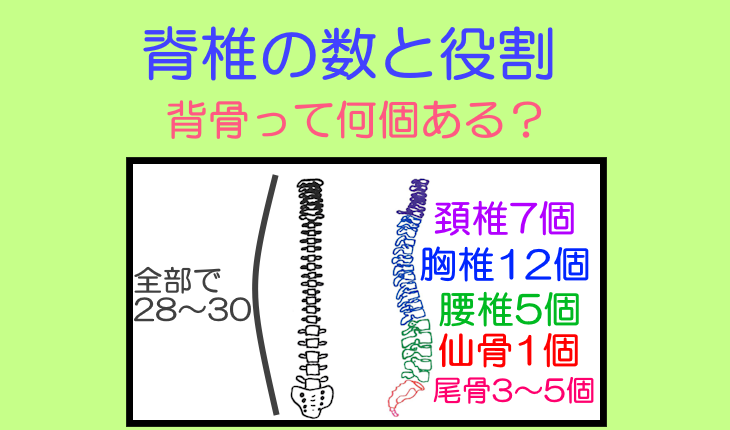

ヒトの脊椎は28~30個!

背骨のことを脊椎(せきつい)といいます。

脊椎は、椎骨(ついこつ)・仙骨(せんこつ)・尾骨(びこつ)に分けられ、連続したものを「脊柱」(せきちゅう)と呼んでいます。

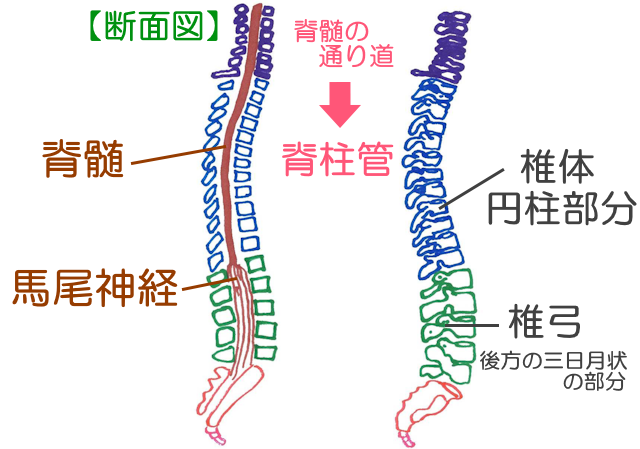

脊柱の後方側には「脊柱管」(せきちゅうかん)があり、中に脊髄(せきずい;脳へつながる中枢神経)を通します。

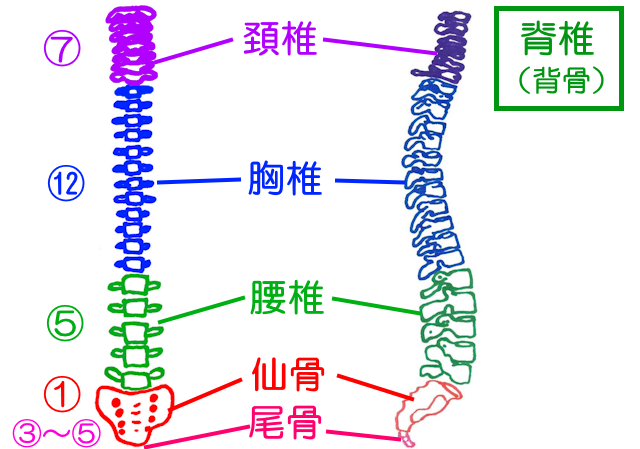

ヒトの脊椎は、

頚椎(けいつい)7個・・・首の骨

胸椎(きょうつい)12個・・・背中の骨

腰椎(ようつい)5個・・・腰の骨

仙椎(せんつい)1個・・・骨盤の一部(5つが癒合している)

尾骨(びこつ)3~5個・・・尻尾のような骨(人によって癒合)

全部で28~30個!

これらの骨が筋肉や靱帯によって、一体化して連動して役割を全うしているんです。

(ちなみに人間の骨は全部で206個前後!)

数に幅があるのは、「尾骨」が人によって癒合している場合としていない場合があるのが理由。

(病気ではありません)

上部の大半は椎骨が重なってできています。

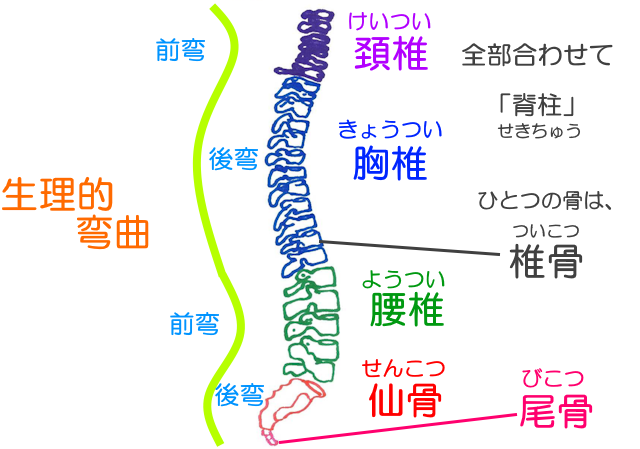

側面から見るとS字のように緩やかにカーブしていて、頚部と腰部が前弯、胸部と仙骨が後弯しています。(生理的湾曲)

背部━━━後弯

腰部━━━前弯

仙骨━━━後弯

(前弯は前側が凸、後弯は後側凸のカーブ)

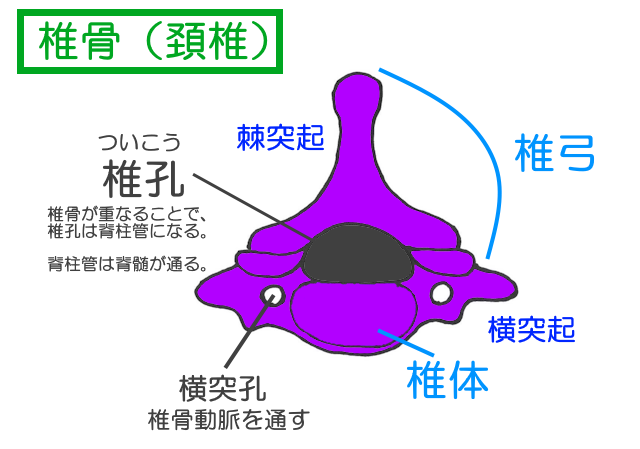

椎体と椎弓に分かれるのは共通するが、場所によって形が変わることも多い。

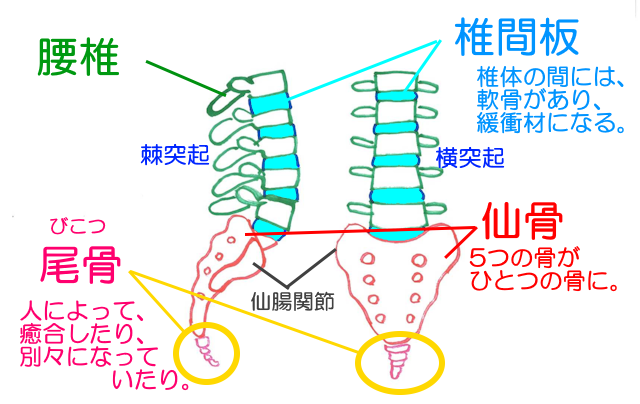

椎体(前方部分)どうしの間に椎間板(ついかんばん)をはさんで、衝撃を吸収している。

腰部の椎骨は基本は5つですが、まれに仙骨と癒合して4個だったり、ひとつ多くて6つだったりすることがあります。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 ヒト(人間)は「脊椎動物」(せきついどうぶつ)です。 脊椎とは、背骨のこと。 ヒトの脊椎は全部で28個。 人によっては29個や30個のこともあります。 そのうち、首の骨(頚椎)[…]

背骨の役割(支持・保護・運動)

脊椎の数が多くあるのは、「脊椎の役割」を果たすのに都合がいいのも理由のひとつです。

その役割とは、

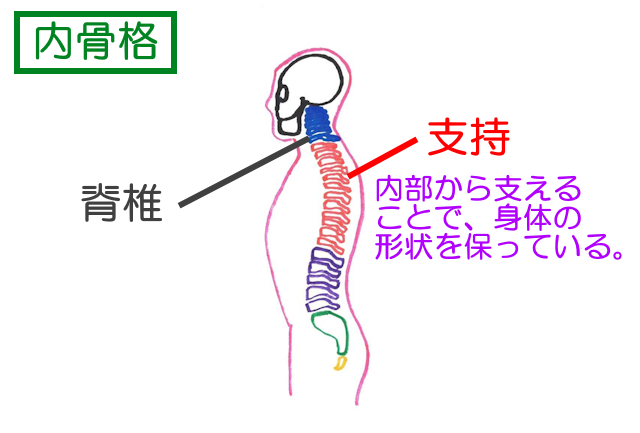

支持(支える)

保護(守る)

運動(動く)

役割全部を同時に実現するために、細かい椎骨を重ねて「脊椎」にする必要があったんですね。

身体を支える(支持)

脊椎動物(せきついどうぶつ)は背骨がある動物のこと。

- 魚類

- 両生類

- 爬虫類

- 鳥類

- 哺乳類

5つの仲間を指します。

(これ以外は「無脊椎動物」)

ヒトは哺乳類です。

脊椎動物は「内骨格」といって、骨が身体の内部にあり身体を支えます。

もちろん背骨もそのひとつ。

とくに直立二足歩行をするヒトの脊椎は特殊な環境にあるんです。

直立していると下部にあるほど、荷重が大きくかかります。

加えて、ヒトの頭部は大きいわりに頚部の筋肉量は少ない!

過酷な環境に耐え忍んでいる脊椎は強靭なのです。

中枢神経を守る(保護)

椎骨の後方(椎弓部分)には「椎孔」(ついこう)という穴が開いています。

それが連なることで「脊柱管」。

脊柱管には脳から出てくる脊髄(せきずい)を通します。

(腰椎から下は馬尾神経)

脊髄から神経線維が細かく分かれ、馬のしっぽのように見える。

おもに下肢(脚~足)へ向かう末梢神経となる。

脊髄は、身体と脳を繋ぐ重要な電気信号の回路。

身体の感覚を脳に伝える感覚神経(求心性神経)

脳の命令を末梢に伝える運動神経(遠心性神経)

この回路を守っている強靭な骨が「脊椎」なのです。

ちなみに脊椎の側面からは末梢神経(まっしょうしんけい)が身体へ向かって伸びています。

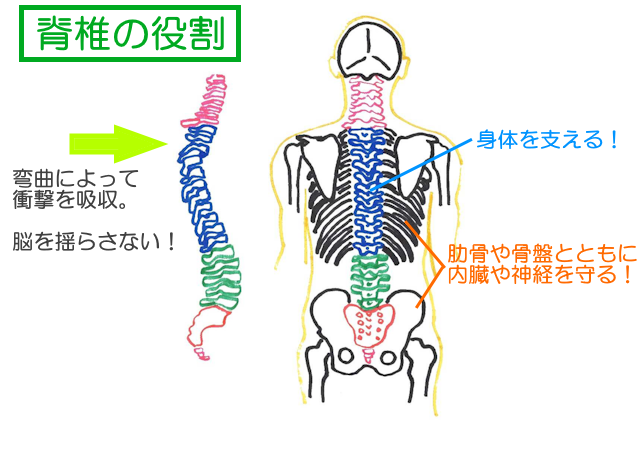

また、脊椎の前弯と後弯は歩行による地面からの衝撃をやわらげます。

脊椎が直接つながるのは、頭蓋骨(とうがいこつ)。

頭蓋骨の内部には脳があるんです。

脊椎は脳と脊髄、両方の中枢神経を保護する役割も持っています。

もうひとつの役割は、内臓を守る!

胸椎は肋骨、胸骨とともに胸郭を形成。

胸部にある内臓(心臓や肺、肝臓など)も保護。

仙骨は腸骨・坐骨・恥骨と一緒に骨盤を形成。

骨盤内臓器(大腸や生殖器、泌尿器など)も保護。

柔軟に動く(運動)

「脊椎」は手足と同じく運動器としての役目も持ち、その中に脳と同じ大切な中枢神経である「脊髄」が収められ、それぞれの背骨の関節の隙間を細い「神経根」と呼ばれる体の各部分につながる末梢神経が通過する非常に複雑な構造をとっています。

脊椎は30近くの骨が少しずつ動くことによって、大きな可動性をもたらします。

ひとつひとつの可動域は決して大きくはないんです。

でもみんなが少しずつ動くことによって、前後、側方、回旋(ねじれ)方向に大きく動くことができるしくみになっています。

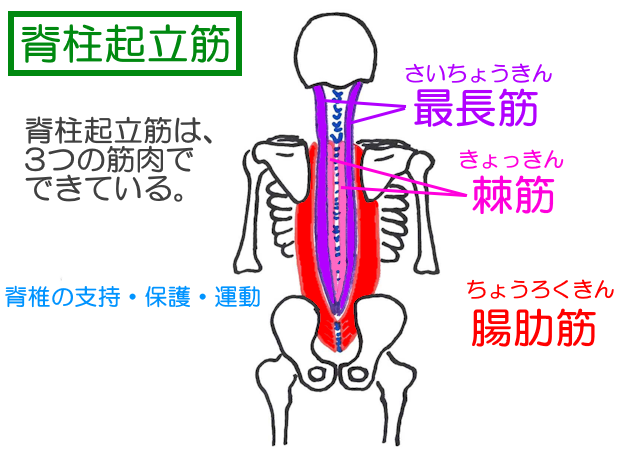

せきちゅうきりつきん。

頭蓋骨(後頭骨)から仙骨まで脊椎に沿って、両側を支えるように走行する筋肉。

いくつかの筋肉が連動して脊椎を支持するのと体幹部の動きに関わっている。

この構造によって、中枢神経を守りながらも運動性を保つことができているんですね。

とくに頚部の可動性は大きくすることで、衝撃に弱い脳(細かい血管が多い)を保護する役目もあります。

ほかに眼や鼻、耳など感覚器の多い頭部を運動させることで生存にも利用されます。

他の脊椎動物は、背骨を動かすことで移動にも利用しています。

ヘビや魚、イルカ、四足動物たちは背骨の運動が移動手段にもなっているんです。

余談:動物によって背骨の数はちがう!

ヒトとは関係はありませんが、他の動物の脊椎数はずいぶん違います。

例えば、魚類のサケやマスの種類では60~70個、ヘビは200個以上。

カエルは少なくて8~10個。

イルカは80個。

動物によって大きな違いがあるんですね。

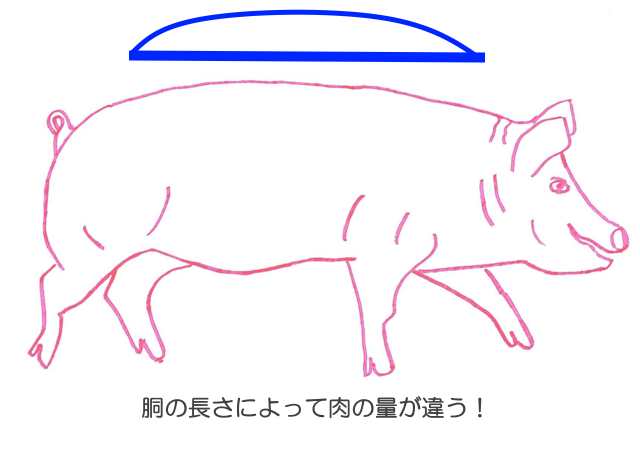

ちなみに、ブタの脊椎数は種類だけでなく、個体によっても変わります。

私たちがいつもおいしくいただいている「ロース」。

この部位は胴が長いほど、得られる量が増加します。

最近では、胴長のブタを作出する研究もされているようですね。

ブタの背骨の数はバラバラ

多くのほ乳類では、背骨(椎骨)の数は生物種ごとにほぼ決まっていて、ヒトでは17個、ブタの祖先であるイノシシでは19個です。しかし豚肉生産によく使われるブタの改良品種では、椎骨数が20~23個と個体によりバラバラであることがわかりました。ブタの胴体は椎骨数が多ければ長く、少なければ短くなります。また胴が長ければ、1頭当たりの肉量が増えます。つまりブタでは、「椎骨数」が「肉量」という農業上重要な形質に大きく関わっていたのです

国立研究開発法人農業生物資源研究所「背骨の数を決める遺伝子を利用し、肉量と肉質を改良」から引用

脊椎数まとめ

- 脊椎(ヒト)数は28~30個

- 頚椎7・胸椎12・腰椎5・仙椎1・尾骨3~5

- 脊椎には支持・保護・運動3つの役割がある

- 肋骨や骨盤と一緒に内臓を保護する役割もある

- 動物によって脊椎の数が違う

- 椎骨が多く重なるのは保護と運動を両立させるため

関連記事

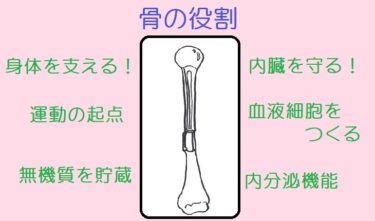

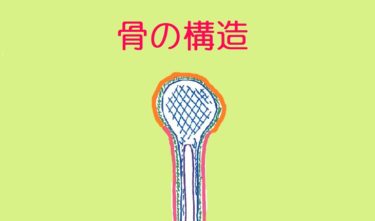

骨の構造⇒骨の構造。身体を支えて臓器を守り造血しながらカルシウムを貯蔵

骨の役割⇒身体にとって大切な骨の役割とは?支持・保護・運動・造血・貯蔵、もうひとつは?

足部の骨⇒足部の骨についての基礎知識。骨の数や名前、構造や役割を紹介。

足の型。つま先の形状によって分けられる⇒足の形(足先の型)種類ごとの特徴は?

頚肋(けいろく)⇒「頚肋」(けいろく)って?頚肋症候群は腕や胸に神経症状がでる!

むちうち症⇒むち打ち症状は時間が経ってから現れることもあるので要注意!

交通事故とむちうち症⇒「交通事故によるむち打ち症」になったときにやっておくことは?