こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。

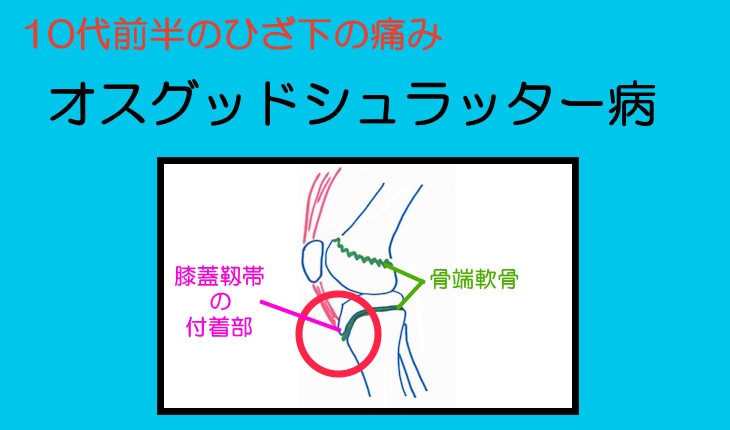

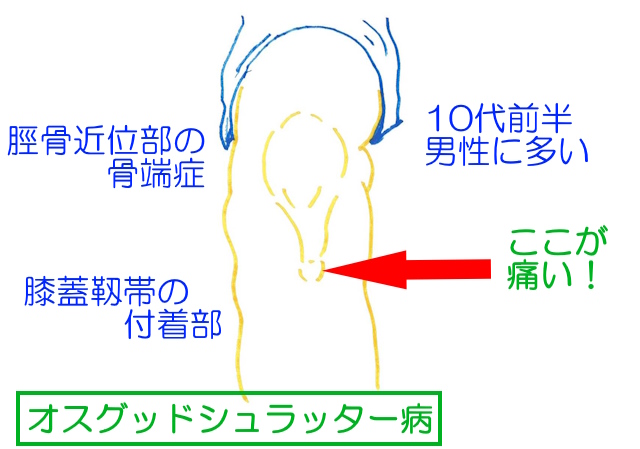

10代前半の運動をする人で、ひざ下の痛みを経験したことのある人は多いですね。

10代前半は、ちょうど身長が急激に伸びるころで、運動量・質ともに大きく増加する年代。

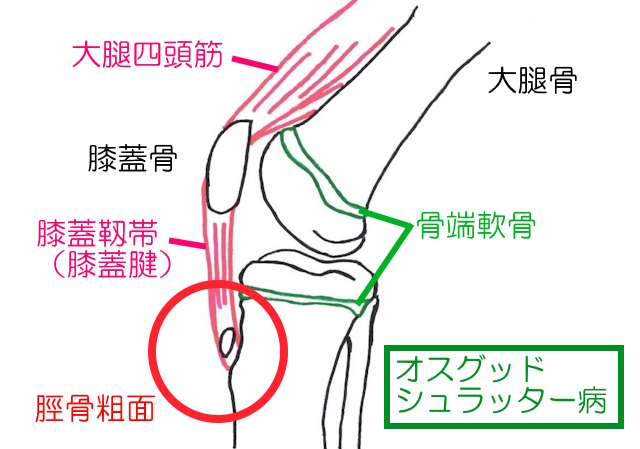

スネの骨(脛骨)上部は10代後半までは軟骨部分(骨端軟骨)が多いつくりになっています。

運動で激しく使われるのが、「大腿四頭筋」という太もも前面の筋肉は、ちょうどスネの上部にある骨のでっぱりに付着(停止)するんです。

これらの要素が重なって起きるのが、ひざ下の痛み。

オスグッドシュラッター病

今回の記事では、「オスグッドシュラッター病」について紹介していきましょう。

『成長期の膝の痛み「オスグッドシュラッター病」』

このページでは「オスグッドシュラッター病」について紹介しています。記事執筆時点での情報です。

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変化している可能性もあります。

ケガや痛みがある場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

オスグッドシュラッター病はひざ下のでっぱりの痛み

ひざ下部分にある骨のでっぱり(でっぱりがない人もいる)を脛骨結節(けいこつけっせつ)といいます。

この部分は、大腿四頭筋(太もも前の筋肉)が脛骨(スネの骨)に付着する部分で、脛骨粗面(けいこつそめん)ともいいます。

イメージは脛骨粗面が引っ張られて、隆起したものが脛骨結節。

「オスグッドシュラッター病」というと全部で11文字。

ちょっと長いと思う人々は省略して「OSD」と呼んでいます。

(Osgood-schlatter Diseaseの頭文字)

オスグッドシュラッター病とは

オーバーユース

大腿四頭筋の柔軟性低下

急激な身体の成長

急激な体重増加

反張膝・膝蓋高位

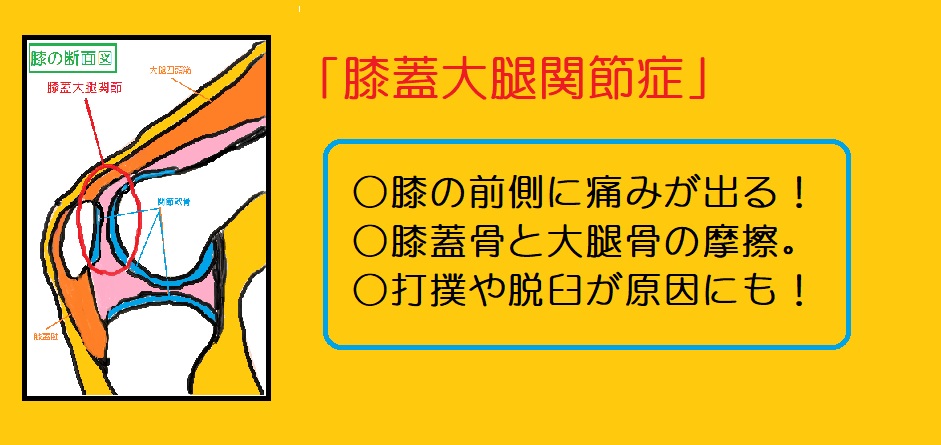

オスグッドシュラッター病は脛骨結節部分の痛みです。

10~15歳の男性に多いですが、激しいスポーツをする女性でも発症します。

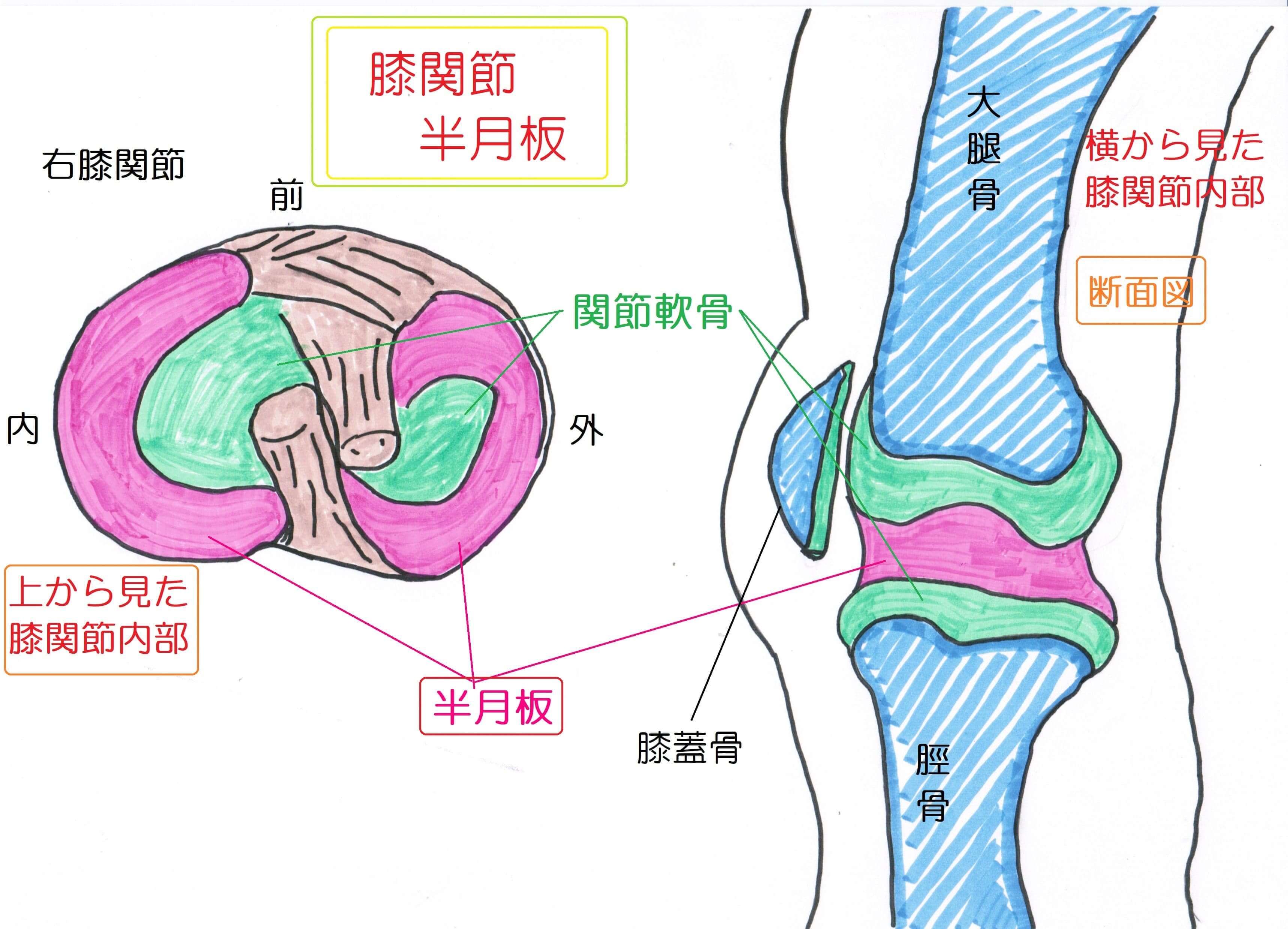

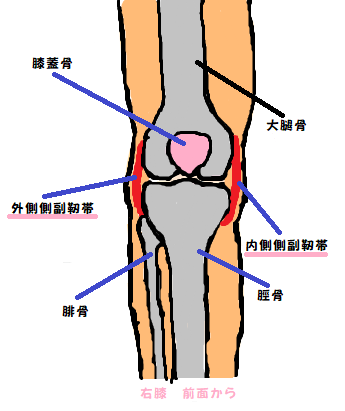

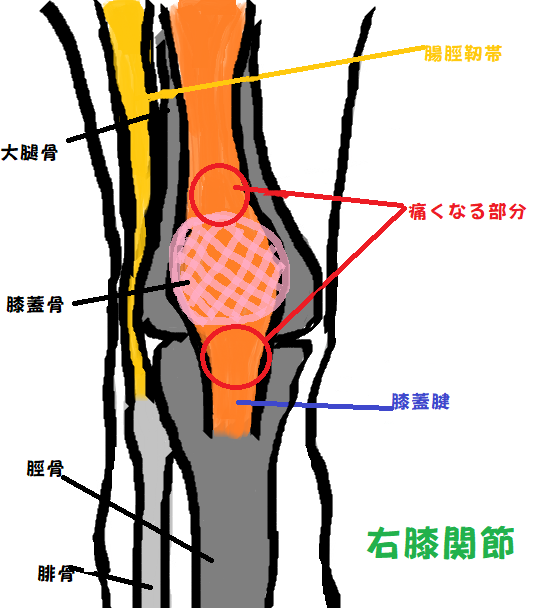

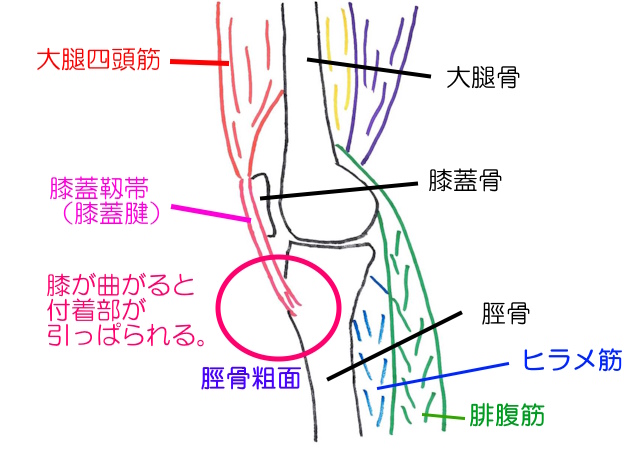

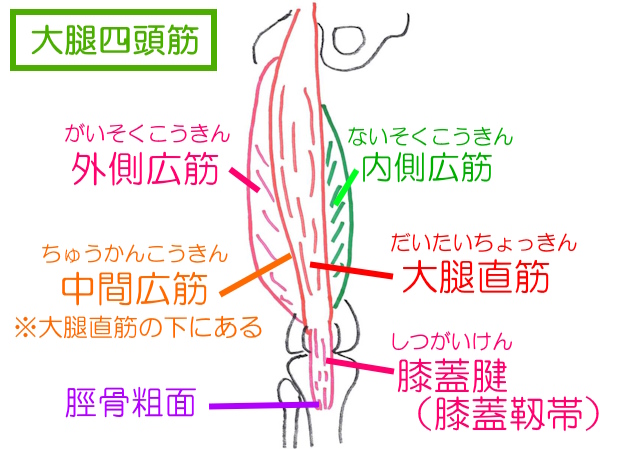

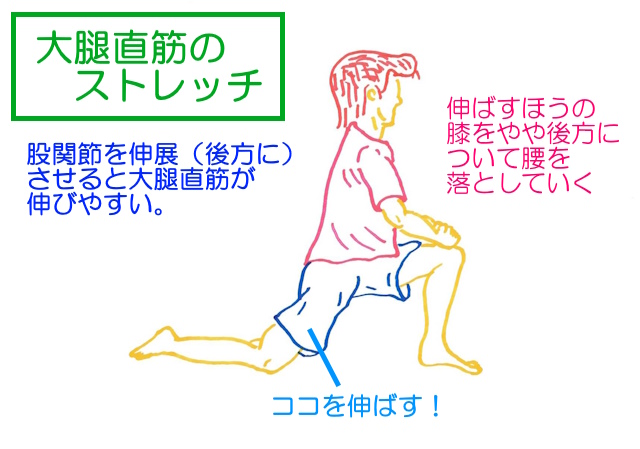

大腿四頭筋(だいたいしとうきん)は、全部で4つの筋肉(大腿直筋・内側広筋・中間広筋・外側広筋)でできています。

膝蓋骨(ひざのお皿)上部でひとつにまとまって、「膝蓋腱」(膝蓋靱帯ともいう)になります。

膝蓋骨を押さえるように前面を通過して脛骨粗面部に停止します。

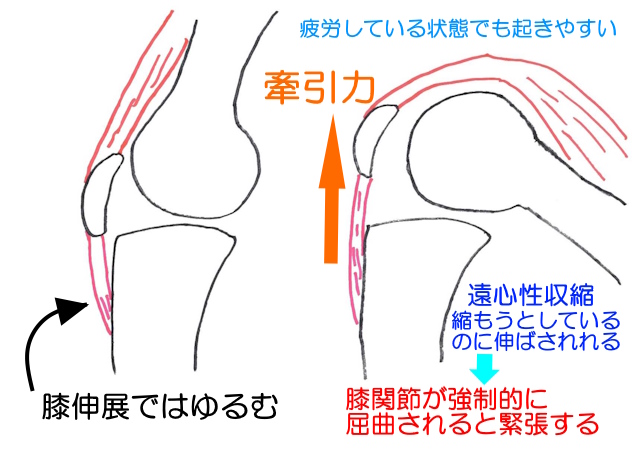

この膝蓋腱が繰り返し強い力で引っ張られることで生じる痛みが、オスグッドシュラッター病です。

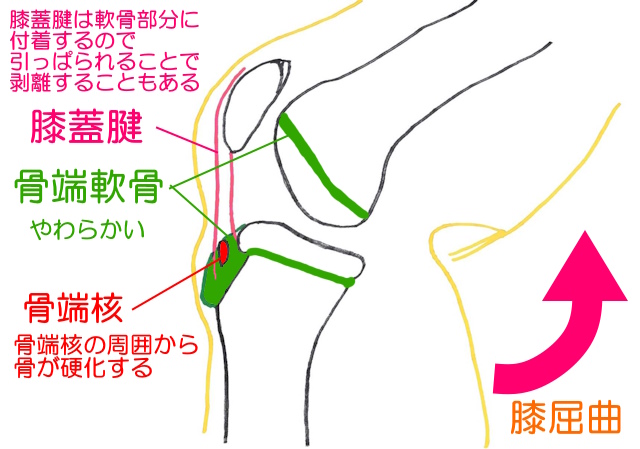

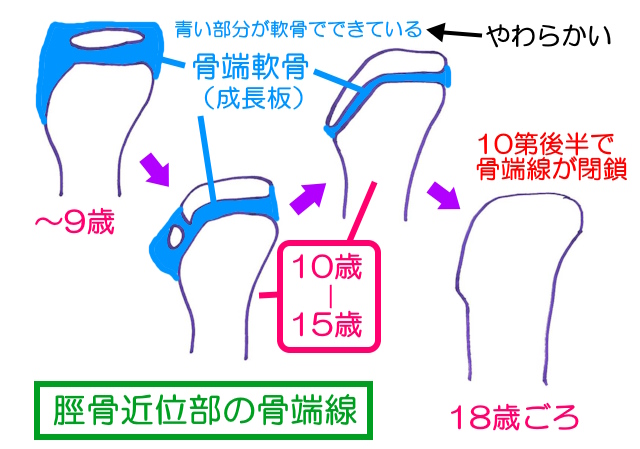

10代前半までは、脛骨近位部の骨端軟骨部分が大きく、軟骨部分が隆起・剥離することで痛みが生じています。

大腿四頭筋のオーバーユース

大腿四頭筋は膝を使うスポーツで強い収縮を繰り返します。

スポーツをする人に多いのはこのためです。

ジャンプ

ダッシュ

ターン

ストップ

これらの動作で急激に膝蓋腱付着部である脛骨粗面部に強い牽引力が加わります。

大腿四頭筋のオーバーユース(使いすぎ)で、スポーツ障害のひとつです。

10代の骨端軟骨部分は、骨が新生している途中です。

このときに脛骨粗面部での引っ張る力が強いことで、隆起します。(脛骨結節)

さらに痛みに耐えながら運動を継続すると、軟骨部分は硬化した骨よりも脆弱であるために剥離(はがれる)することもあります。

大腿四頭筋の緊張が原因なので、筋力不足が原因ではありません。

間違って覚えてしまうと悪化させかねないので、気をつける必要があります。

オスグッドシュラッター病の診断は「レントゲン検査」で行われます。

レントゲン検査が最も有用で、脛骨粗面に限局した骨端核の変化や遊離骨片を認めますが(写真2)、成長段階によって大きさは異なります。MRIはさらに有用で、骨軟骨を覆う膝蓋腱の肥厚や周囲の炎症性変化が確認できます(写真3)。超音波でも突出した骨や腱の肥厚、血管新生を確認できます。

ザムスト オスグッド病 (オスグッド・シュラッター病)より引用

症状

腫脹・熱感

運動時の痛み

膝関節屈曲での痛み

初めのうちは、運動している最中に痛みが出てくることが多いです。

悪化してくると、運動初期から痛み出すようになります。

最初は着地やストップ、ターンなどの「遠心性収縮」(えんしんせいしゅうしゅく)でのみ疼痛。

次第に膝関節の屈曲のみでも症状がでるようになります。

ただし、運動時以外に同じ動きをしても痛みが出ないことも多いので、大腿四頭筋が緊張している状態(疲れているとき)で脛骨粗面部に引っ張る力が加わることで痛みが発生すると考えられます。

縮もうとしているのに、逆に伸ばされる筋肉の動き。

階段や坂道の下り、ジャンプの着地など、強い負荷が加わる。

肉離れや剥離骨折は遠心性収縮によって生じることが多い。

運動を休止することで、疼痛が緩和されますが、再開すると痛むことが多いです。

このようなことから、大腿四頭筋の疲労からくる柔軟性低下も原因のひとつということが分かります。

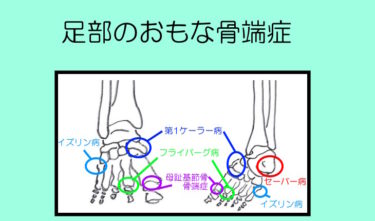

成長期に起きる骨端症のひとつ

オスグッドシュラッター病は、骨端軟骨(成長軟骨)部分の損傷なので「骨端症」のひとつです。

骨端症は骨端線が閉鎖していない成長期に起きる骨端軟骨の損傷のことです。(⇒骨端症についてくわしく)

脛骨近位部の成長

脛骨(けいこつ)の近位部(ひざ側)の発育過程において、脛骨粗面部は最後まで骨端軟骨が残ります。

(成人の骨は骨端核が癒合することで硬化すると同時に成長も終わる)

骨端軟骨は硬化した骨よりもやわらかく、脆弱なのではがれやすく隆起しやすいのです。

足部でおきる骨端症は?

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 子ども(~10代後半ぐらいまで)の骨はまだ柔らかく、成長するのが特徴です。 とくに運動やスポーツをしている人にとっては、足部は負担の大きい場所。 10代後半までは「骨端軟骨」といわれる[…]

ちょうど骨が大きく成長する時期

オスグッドシュラッター病の好発年齢である10~15歳は、身長・体重ともに急激に増加する時期と重なります。

さらにこの時期はスポーツ選手は、運動の強度や頻度も上がる時期でもあります。

骨は縦に成長しようとするし、筋肉が強くなったり、疲労したりすると縮もうとします。

これが、脛骨粗面部が炎症を引き起こす大きな原因になっているのです。

オスグッドシュラッター病の治療と予後

オスグッドシュラッター病は、オーバーユースの疾患です。

使いすぎによって損傷したものは、一般的に治りにくいのが特徴。

スポーツを長期休止にしないためにも、痛みを感じたら早めに治療を始めるのが効果的です。

オーバーユースって?

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 「オーバーユース」って言葉は聞いたことがありますか? 私たち治療する側はよく使っているので意味は分かっていますが、患者さんにとっては分かりにくい言葉ってよくありますよね。 病気やケ[…]

冷却と安静

運動中に痛みが出ていて、熱感や腫脹(腫れ)がある場合は、患部をアイシングします。

(⇒アイシングのやり方)

あとは運動を休止、患部を安静にさせます。

大腿四頭筋を使う運動はダメですが、座って行える練習や軽いストレッチなどできるものは積極的に行っても問題ありません。

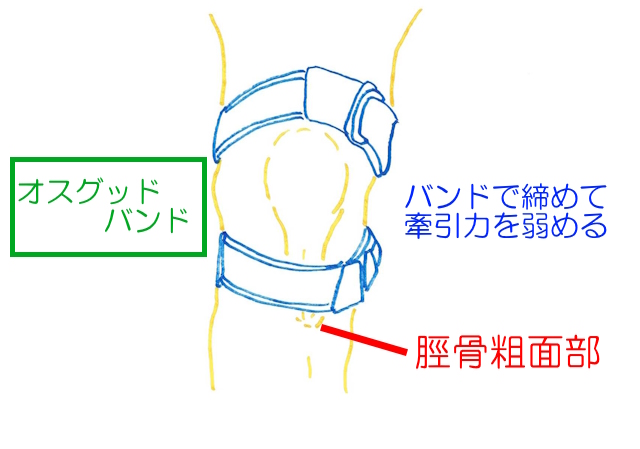

バンド・サポーター・テーピング

原因は大腿四頭筋の牽引力によるものです。

脛骨粗面の上部、膝蓋腱部分をバンドやテーピングで押さえることで牽引力を弱める方法もあります。

ただし、バンドで押さえつけても牽引力がゼロになるわけではありません。

痛みは多少でるので、完全な対策とはいえのないです。

運動は休止して、日常で負担がかからないようにするために装着するのが現実的でしょう。

病院で行われる治療

病院ではレントゲン検査が行われます。

医師に運動や治療の指導を仰ぎましょう。

注射

炎症を鎮める

ドリリング(穿孔術)

患部に穴をあけて癒着を促す

骨片除去

手術で剥離した骨片を取り除く

予後

成長期を過ぎて骨端線が閉鎖されると痛みが消失していくことが多いです。

その後も痛みが出ることは少ないですが、ジャンパー膝に移行してしまうこともあります。

剥離した骨片が残存することで、大きく隆起している場合は、成人してからもそのまま残ります。

隆起部では炎症が起きやすく、地面についたりぶつけたりもしやすいので大人になって再発する人もいます。

リハビリと再発防止

オスグッドシュラッター病は、運動を中止している間に痛みがひいてくるのですが、再開と同時に再発しやすいのも特徴です。

リハビリを行い、再発防止に努める必要があります。

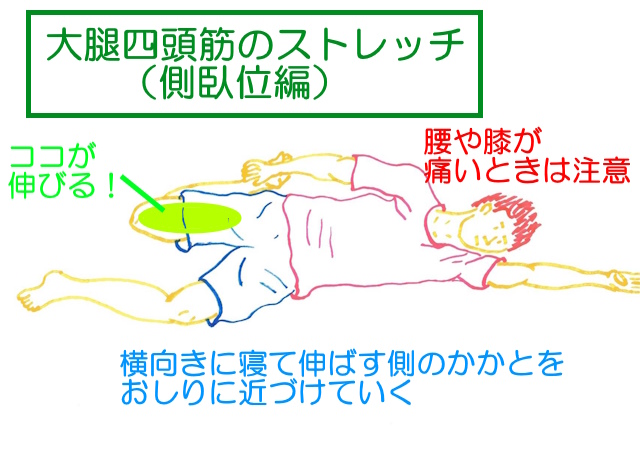

ストレッチ

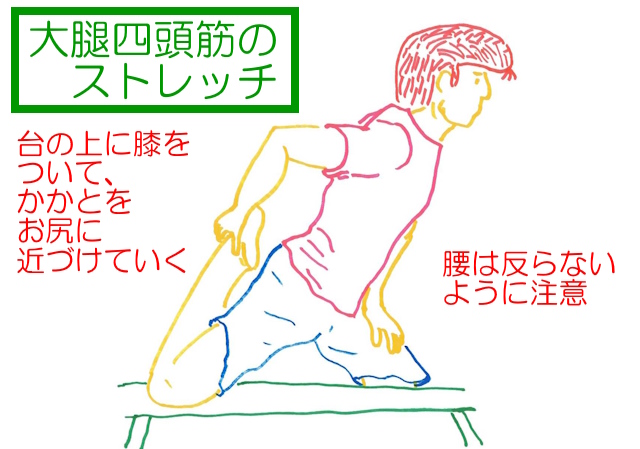

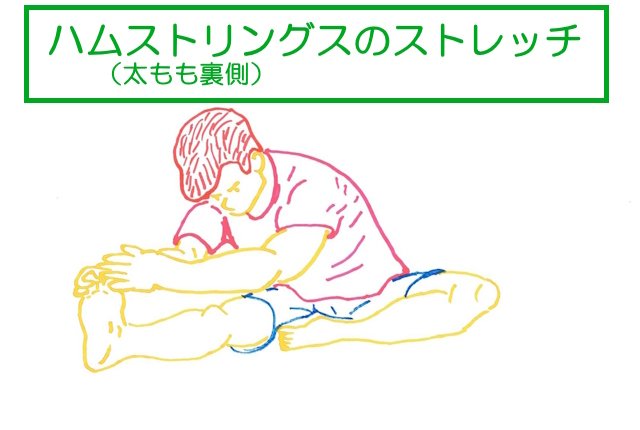

大腿四頭筋のストレッチと同時に、後面にあるハムストリングスも一緒にストレッチを行って、柔軟性を確保します。

患部に痛みが出ないことを確認しながら、ゆっくり伸ばしましょう。

大腿四頭筋とハムストリングスだけでなく、股関節回りや下腿部も伸ばしておけると他のケガも一緒に防げます。

ウォームアップ・クールダウン

運動を再開するときは、ウォームアップとクールダウンは確実に行いましょう。

大腿四頭筋を緩めること、疲労物質を溜めないことが大切です。

とくにクールダウンは軽視されがちですので、必ず行いましょう。

他にも練習後は入浴してお風呂につかる、手で大腿四頭筋をほぐすことも行うのも有効です。

環境のみなおし

↓

運動強度が強すぎ

運動頻度が多すぎ

↓

疲労回復が追いつかない

↓

大腿四頭筋の柔軟性低下

10代の前半は、成長期が早くにくる人、来ていない人では、骨格や体力にも大きな差が出る時期です。

集団スポーツで、一度に練習を行っていると起きやすいのが、オーバーユースによるスポーツ障害です。

運動強度や練習の頻度は個人によって増減させる必要があります。

また、練習方法や練習環境でも負担が大きく変わってきます。

10代前半だと、自分で判断するのが難しいこともあるはず。

指導者や周囲にいる大人が気づける、選手が痛みを訴えられる環境を作っていくことが重要です。

まとめ

- 大腿四頭筋の牽引力による付着部の痛み

- 脛骨粗面部が剥離することも

- 脛骨近位部の骨端症

- 遠心性収縮のときに疼痛大

- 骨端線閉鎖で痛みが消失

- 運動休止が大切(下肢以外の運動は可)

- 大腿四頭筋・ハムストリングスのストレッチ。

- ウォームアップとクールダウンは大切

- 脛骨結節の隆起は大人になっても残る

関連記事

骨端症って?⇒骨端症ってどうして起きる?子どもが痛みを訴えたら軽視しないで!

足部の骨端症について⇒子ども特有の足の痛み「足部の骨端症」の場所と種類。

かかとの骨端症⇒シーバー病(セーバー病)。子どもがかかとを痛がる踵骨骨端症(しょうこつこったんしょう)

土踏まずの骨端症⇒子どもが足の甲(内側)や土踏まずを痛がる。第一ケーラー病って?

ひざ裏がふくらんできた!⇒膝の裏のふくらんでいる。「ベーカー嚢腫」ってなんだ?

オーバーユースってなんだ?⇒「オーバーユース」(使いすぎ)に注意!

疲労骨折とは?⇒「疲労骨折」ってどんな骨折?見逃されやすいので注意が必要!

ペルテス病は大腿骨近位部の骨端症⇒ペルテス病って?股関節(大腿骨頭部)の初期症状(足のひきずり)に注意!