こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。

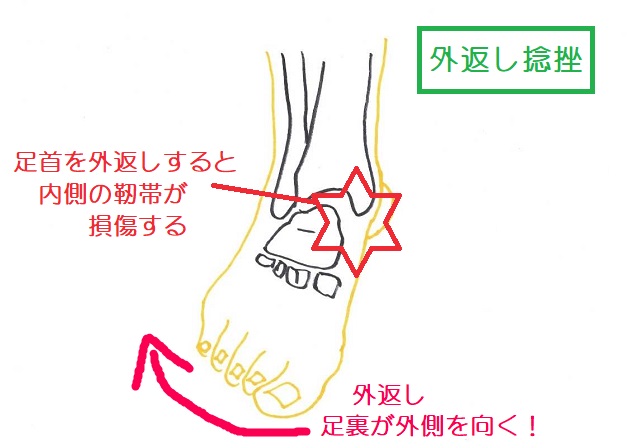

「足首をひねった!」というと、足首の外側を負傷するイメージが強いですが、反対側、つまり内くるぶし周囲の靭帯を損傷することもあるんです。

足の裏が外側を向く動きを「外返し」といいますが、その状態で内側の靭帯を損傷すると

外反捻挫(がいはんねんざ)

といいます。

今回は、そんな痛そうな捻挫のお話。

「外反捻挫」についてご紹介していきましょう!

『外反捻挫!足首内側の三角靭帯の損傷。骨折の合併にも要注意!』

このページでは「三角靭帯の損傷」について紹介しています。記事執筆時点での情報です。

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変化している可能性もあります。

ケガをした場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

外反捻挫とは?

足首の外反捻挫とは、足裏が外に向くようにひねってしまう捻挫のことを指します。

このとき、損傷する靭帯はおもに

足首内側の靭帯。

「三角靭帯」(さんかくじんたい)

です。

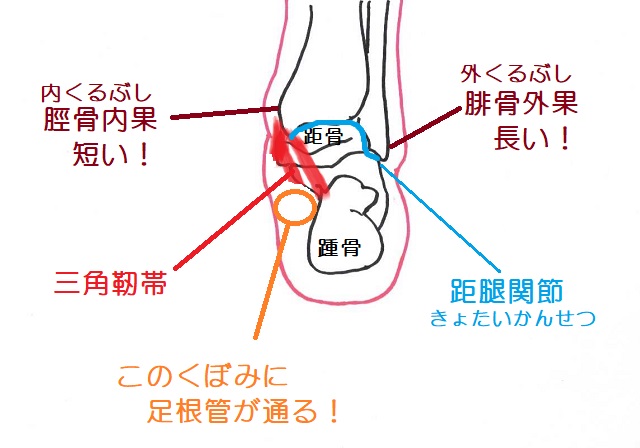

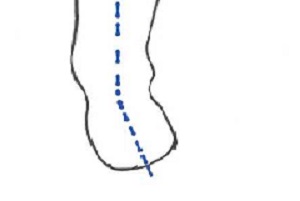

足首(足関節)をつくる下腿骨(脛骨・腓骨)は通常、長さが違います。

外くるぶし(腓骨)の方が内くるぶし(脛骨)よりも下にありますよね。

この両くるぶしが距骨(きょこつ)を挟み込むようにしてできているのが「距腿関節」(きょたいかんせつ)。

距腿関節とその下にある「距骨下関節」を合わせて足関節と呼んでいます。

内果と外果(両くるぶし)の長さが違うことで、足関節は内返しの可動域は広く、外返し可動域はせまいつくりになっているんです。

これが、外反捻挫がめずらしいといわれる理由です。

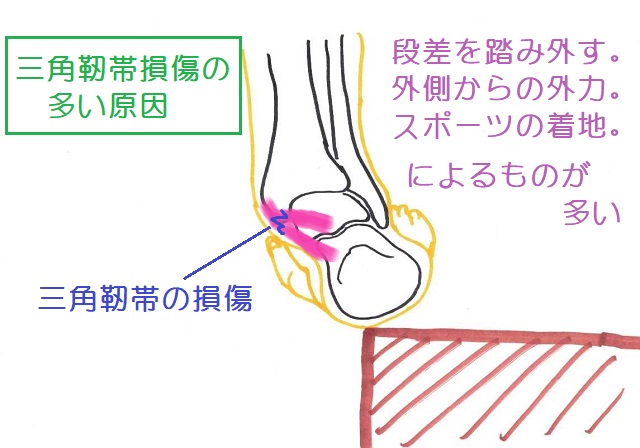

外反強制の外力が働く原因は、サッカーやバスケットボールなどのコンタクトスポーツ、山道などのでこぼこ道での段差などで比較的多く見られます。

足首の内側を支える三角靭帯(さんかくじんたい)

外反捻挫で損傷する靭帯は、ほとんどの場合、

三角靭帯(さんかくじんたい)

Deltoid Ligament

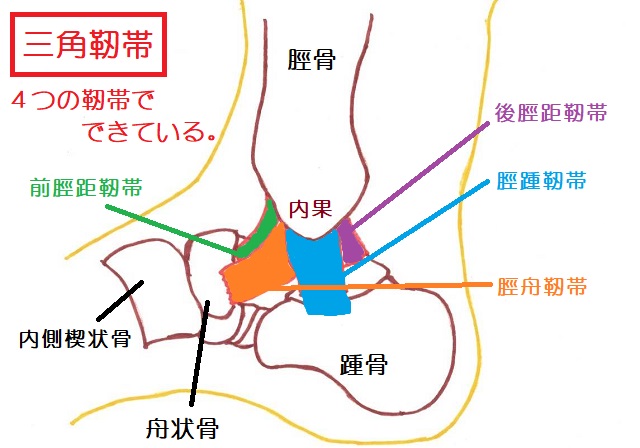

三角靭帯は大きなひとつの靭帯とみることもできますが、4つの小さな靭帯からできています。

前側から

前脛距靭帯(ぜんけいきょじんたい)

脛舟靭帯(けいしゅうじんたい)

脛踵靭帯(けいしょうじんたい)

後脛距靭帯(こうけいきょじんたい)

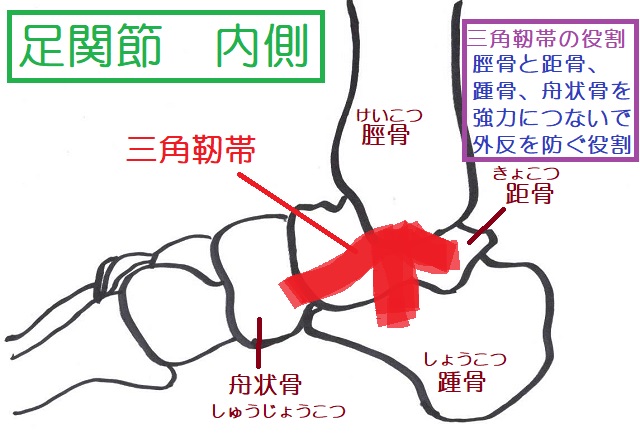

これらの靭帯は脛骨内果と距骨・舟状骨・踵骨をそれぞれつなぐ役割と外反を制限する役割があります。

三角靭帯は、幅も広く非常に強靭な結合組織でできているので、弱い力ではなかなか損傷しません。

損傷するときはかなり強い力が加わったと考えていいでしょう。

追記!

三角靭帯のすぐ下部の踵骨のくぼみには「足根管」が通ります。

三角靭帯の損傷による腫脹や浮腫によって「足根管症候群」を併発してしまうことも!

三角靭帯の損傷

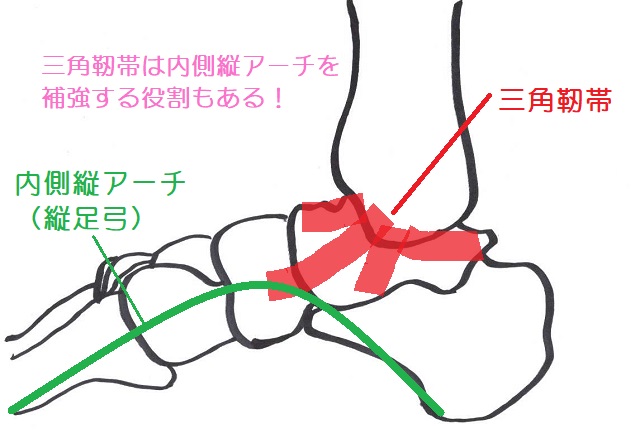

三角靭帯の役目は、足首の外反を制限するだけではありません。

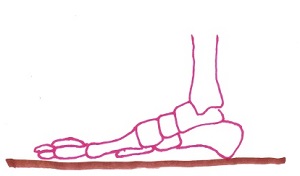

実は、足部にも重要な「内側縦アーチ」の保持にも関係しています。

人が足根骨に荷重をかけると足部のアーチは潰れようとします。

このときに三角靭帯が脛骨・距骨・舟状骨・踵骨をつなぐことで、かかとの回内(足裏が外側を向く動き)を防いでくれているのです。

足部のアーチは荷重時・歩行時にたわむ構造になっています。

三角靭帯を損傷しているときに、荷重をしてしまうと損傷部位を引き離す方向に力が加わるんですね。

そうすると、やっぱり再生しにくくなります。

延長して治癒してしまったり、治癒期間が遅延してしまったりが多いのはこのためです。

追記!

前距腓靭帯(ATFL)を損傷した時に内側部(三角靭帯)の損傷を合併することもあります。(下部~後部繊維)

外反捻挫の特徴。

内反捻挫よりも少ない。

強い外力で損傷する。

損傷度が高い理由。

治癒期間が長い。

荷重時の痛みが強い。

三角靭帯は強い外力で損傷します。

ということは、損傷具合も大きい!

組織の損傷が大きいと患部は不安定になりやすく、さらに回復するまでにかなりの時間を要します。

基本的に外傷なのでどんな人にも起きることはありますが、「偏平足」(へんぺいそく)や回内足(かいないそく)をもっていると、外反捻挫のリスクは大きくなるといえます。

内側の縦アーチが小さくなり、土踏まずの高さが低くなる。

内側の縦アーチが小さくなり、土踏まずの高さが低くなる。先天的に低い場合や病気によるアーチ保持のための筋肉萎縮によって起きることがある。

足裏が外側を向くような足。

足裏が外側を向くような足。かかと部分が外転してしまい、さまざまな足部の疾患を引き起こすリスクが高くなる。

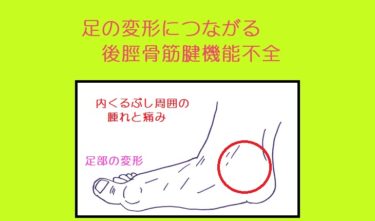

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 内くるぶしの後方や下部に痛みが出たあと、かかとが内側に倒れてくる「後脛骨筋腱機能不全」。(こうけいこつきんけんきのうふぜん) あまり聞いたことがない人も多いかもしれませんね。 ですが、いろ[…]

三角靭帯損傷の症状

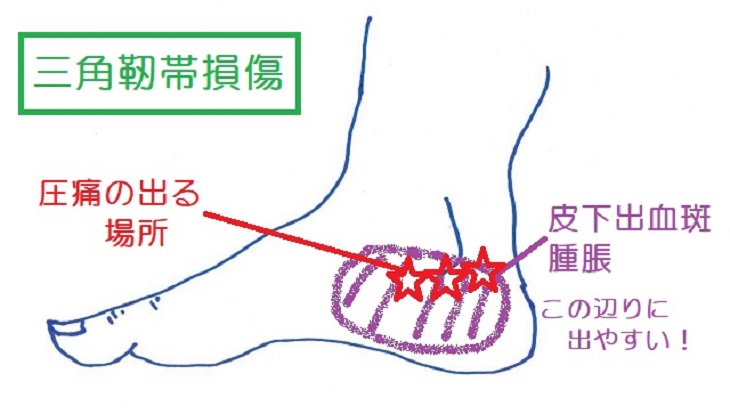

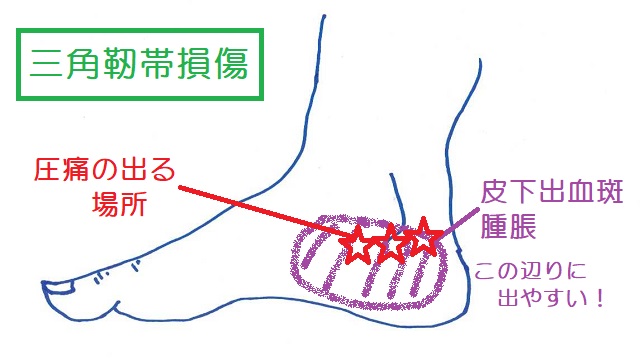

内果(内くるぶし)やその下方周辺に圧痛。

皮下出血斑・腫脹・熱感いずれも損傷程度に応じてみられます。

また、外側靭帯の損傷に比べて「荷重時痛」(体重をかけた時の痛み)が強い特徴があります。

足部の縦アーチ(縦足弓)は、外側よりも内側アーチの方が強いですよね。

縦アーチは荷重時につぶれます。このとき内側縦アーチがつぶれると踵骨(かかと)は、三角靭帯が損傷しているので、外転(外に向く)してしまうのです。

これによって、損傷した三角靭帯が引き延ばされて痛みを引き起こします。

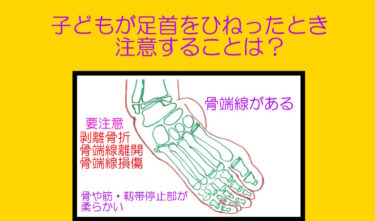

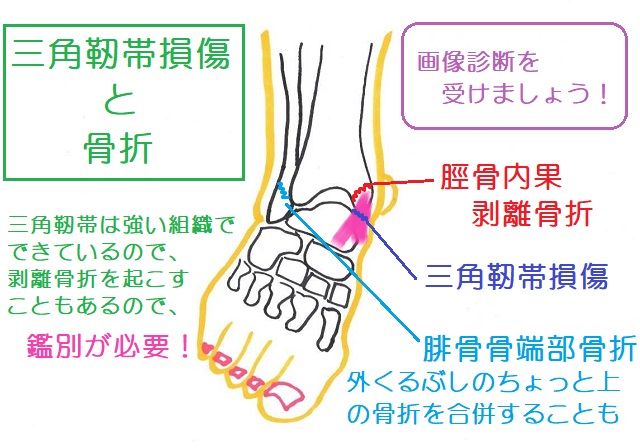

骨折との鑑別や合併症にも注意が必要!

「三角靭帯を損傷した!」と思った時に注意してもらいたいことがあります。

必ず医師の診断を受けること!

強い外力で損傷するからこそ、重症化もしやすく、合併した他の部位の損傷も引き起こしやすいのです。

外反強制における足関節の損傷において、最初の処置は重要です。

初期の治療や固定のしかたによって治療期間や後遺症のリスクが減少して、治療期間や競技生活の復帰が短くなるんです。

剥離骨折・果部骨折との鑑別は必要。

三角靭帯は強靭な靭帯ですから、受けた外力は相当なもの。

人によっては三角靭帯が損傷・断裂する前に骨(内くるぶし)を剥離(裂離)して引きはがしてしまうことがあるのです。

また、さらに強い側方への外力が加わることで距骨がつよく傾き、反対側、つまり腓骨(外果の少し上)を骨折してしまうこともあります。

外観だけでは、骨折か靭帯損傷かを完璧に鑑別することはできません。

画像診断を受けるようにしましょう。

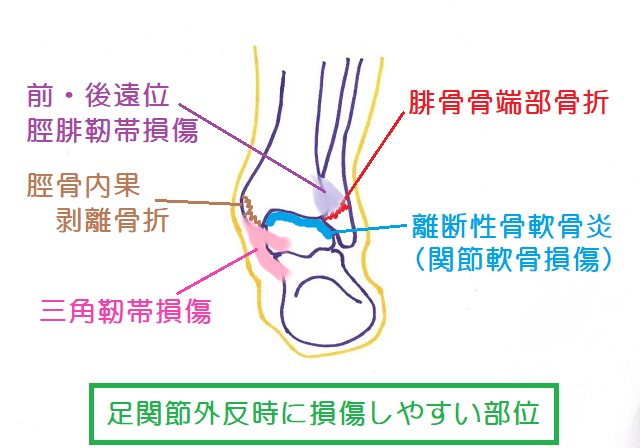

合併症(他部位のケガ)もあり得る!

先程、鑑別の必要性を述べましたが、足関節の内側靭帯断裂で同時に起きる損傷もあります。

骨折や軟骨損傷、軟部組織の損傷など注意して治療していく必要があるんです。

外果(外くるぶし)の上あたりが距骨によって骨折することがあります。

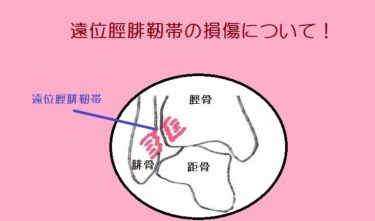

足関節が外反されることによって、距骨が外転(外方に傾く)します。これによって脛骨と腓骨を下部でつないでいる前・後脛腓靭帯の損傷を引き起こすことがあります。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 足首をひねって断裂(損傷)する靭帯はいろいろありますが、どの形の捻挫にも合併する可能性のある靭帯が、 遠位前脛腓靭帯(えんいぜんけいひじんたい) 遠位後脛腓靭帯(えんいこうけいひじんたい) […]

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 足首を捻挫してしまった時に、気を付けておきたいことがあります。 合併症(がっぺいしょう) 「足関節捻挫」(そくかんせつねんざ)というと、足首周りの「靭帯損傷」が主なケガです。 が、実際に[…]

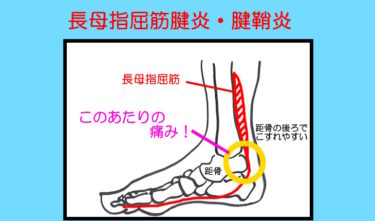

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 足首の後方でアキレス腱の前方あたりが痛くなったことはありませんか? 足首まわりには、足部を動かすための筋肉や血管、神経が多く走行しています。 そして足首は身体の体重を受けつつ、筋肉[…]

応急処置と治療

外反してしまった直後~3日ごろまでは冷却(アイシング)をします。直後の冷却は非常に大切で治癒期間に関わるのでしっかりアイシングを行いましょう。

(ケガをしたときの応急処置→PRICE処置とアイシング)

固定は、損傷程度に応じて決定。

程度によって大幅に違います。

2週間~12週間(それ以上になることも…)

完全断裂や骨折を合併している場合は、整復(もとの位置に戻すこと)作業のあと、ギプス固定をします。

合併する損傷度よっては手術の適応になることもある大きなケガだということは理解しておきましょう。

関連記事:三角靱帯損傷が「後脛骨筋腱機能不全」の原因にもなる?

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 内くるぶしの下や後ろまわりが腫れたり、痛みが出たりして悩んでいる人が多くいらっしゃいます。 足首をひねったり、ぶつけたわけでもないのに・・・。 後脛骨筋腱機能不全(こうけいこつきんけんきの[…]

免荷(めんか)

体重をかけないようにすることです。

前述しましたが、三角靭帯は荷重時に負担がかかっていますので、受傷後は荷重させないように、松葉杖や杖歩行を行います。

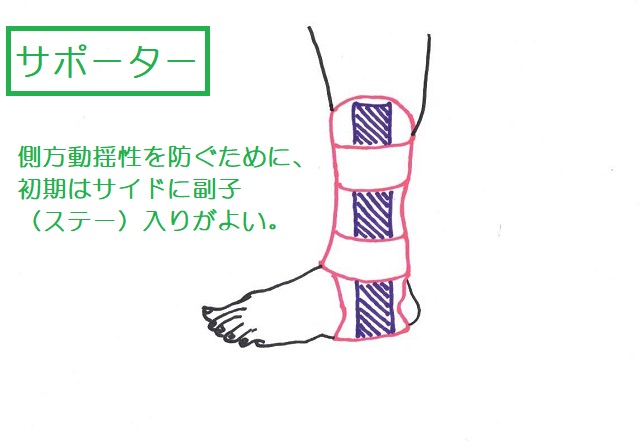

テーピング・サポーター

テーピングやサポーターで足部の内側に荷重しないようにすることも有効です。

インソール(足底挿板)

かかとの内側を高くしたり、土踏まず部分(内側縦アーチ)を支えるインソールで内側アーチへの荷重を避ける方法もあります。

ただし、インソールのみでは足関節が不安定な状態なので、副子(添え木)を利用して側方動揺性を防ぐことが大切です。

「外反捻挫」まとめ

〇外果のほうが長いので外反捻挫は少ない。

〇三角靭帯が損傷する。

〇強い外力で損傷するので合併症や損傷度は強い。

〇骨折(内果剥離骨折や腓骨骨折)にも注意。

〇荷重時に引き延ばされるので、損傷後は外側荷重または非荷重。

〇治癒しにくいので長期の固定が必要。

関連する記事

足根管を通るものってな~んだ?⇒「足根管」。内果とかかとの間にある大事なものを通すトンネル!

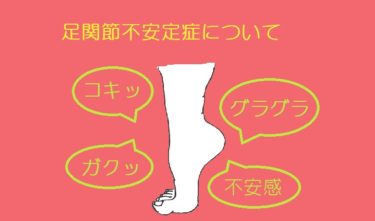

足関節捻挫について⇒足関節捻挫(足首をひねって靭帯損傷)はどんなケガ?注意事項は?

剥離骨折ってどんな骨折?⇒剥離骨折(裂離骨折)とはどんな骨折?原因と特徴。気を付けることは?

後脛骨筋腱炎⇒内くるぶしの下や後ろが痛い!後脛骨筋腱炎ってどんなケガ?

足の骨の名前を覚えてみましょう!⇒足部の骨についての基礎知識。骨の数や名前、構造や役割を紹介。

足首を反らした時、つま先を持ち上げた時の痛みはインピンジメントかも?⇒足関節インピンジメント症候群ってなんだ?

骨折の種類と呼び方についてまとめ⇒骨折の種類。いろいろな呼び方があるので分かりにくい?

後脛骨筋腱機能不全によって生じる足の痛みや変形⇒後脛骨筋腱機能不全が進行することで生じる足の痛みや変形。

後脛骨筋腱機能不全の治療⇒かかとが内側に倒れる「後脛骨筋腱機能不全」の治療とリハビリ

後脛骨筋をストレッチ&鍛える⇒後脛骨筋のストレッチ&トレーニングで足の痛みや変形を予防!

足関節の動きの名称を整理⇒足首の運動(動き)の名称と可動域(動く範囲)〈わかりやすく簡単に〉

誰でもできる簡単バランストレーニング⇒ケガ後や日常でやっておきたい簡単バランストレーニング(バランス訓練)