こんにちは。ほんだ整骨院山内です。

さて、今回は「骨シリーズ」です。

だれにでもあるわけじゃない骨。選ばれし者にだけ与えられた骨があります。

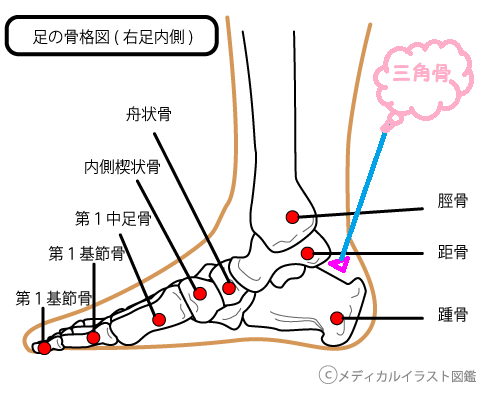

その名も【三角骨】。

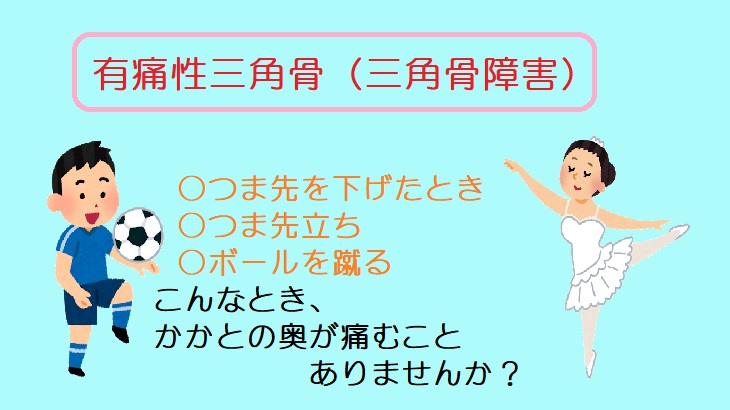

今日は、この三角骨が原因になる【有痛性三角骨】【三角骨障害】についてお話していきましょう。

三角骨とは?

【三角骨】という骨は実は手と足の両方にあります。

手の方は手首の小指側にあって、これはだれでも持っている骨です。

今回は足にある【三角骨】のお話です。

で、足のどこにあるかというと!

かかとの少し上

にあります。

アキレス腱のすぐ近くにあるので、

アキレス腱炎・アキレス腱周囲炎・アキレス腱付着部炎

などと間違われやすい疾患です。

アキレス腱・アキレス腱周囲炎⇒アキレス腱炎・アキレス腱周囲炎。かかと後ろ側の痛みに気を付けよう

実はこの足の三角骨、一部の人がもっている特殊な骨。

「過剰骨」ともいわれ、だいたい10%ぐらいの人にあるといわれています。

距骨の後方にある突起(距骨後突起)の成長過程で骨癒合不全だったり、繰り返しぶつかることによって偽関節化(ぎかんせつ)すること(骨癒合せずに別々の骨のようになる)で発生するようです。

三角骨の正体

〇距骨後方の突起が成長期にしっかり骨癒合しなかった。

〇繰り返し踵骨と衝突することによって、突起が剥離した状態。

有痛性三角骨(三角骨障害)って?

この『三角骨』。しばしばいたずらをします。

つま先を足裏側に下げたり、つま先立ちになったときに距骨(下腿骨のすぐ下にある)と踵骨(かかと)に挟まれてしまうことがあるんです!

このときに「距踵関節」が三角骨を押しつぶすように働き、とくに荷重がかかると・・・痛い!

これが、【有痛性三角骨】もしくは【三角骨障害】です。

三角骨を持つ人全員が有痛性三角骨になるわけではありません!

ですが、存在する場所が問題なんです。

とくに多いのがバレエダンサーの方ですが、ダンス全般に見られます。そして次に多いのがサッカー選手。

体操選手にもよくみられます。

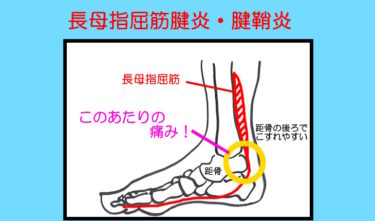

ちょうど三角骨が距骨と踵骨にはさまれたり、そばを通る長母趾屈筋腱がこすれたりすることで起こりやすいので、

「距骨後方(きょこつこうほう)インピンジメント」

(足関節後方インピンジメント)

って呼んだりもします!

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 足首の後方でアキレス腱の前方あたりが痛くなったことはありませんか? 足首まわりには、足部を動かすための筋肉や血管、神経が多く走行しています。 そして足首は身体の体重を受けつつ、筋肉[…]

かかとの骨について詳しく知りたい

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 かかとの骨は、「踵骨」(しょうこつ)と呼ばれます。 踵骨は、歩いているとき地面と最初に接触する骨。 いちばんに衝撃を感じる部分です。 また、立位で荷重を受ける部分でもあり、強固さと共[…]

なんでダンサーやサッカー選手に多い?

ダンスでは、つま先立ちのまま、跳んだり、着地したり、しかも片足状態で行われます。

片足立ちってことは、普段かかる負担の2倍ってことですよね。しかもジャンプをするとその衝撃はさらに何倍にも膨れ上がります。

サッカーでは・・・・・・・

ボールを蹴るとき、とくにインフロントキック(親指付近でける)やインステップキック(足の甲でける)では、つま先を下げ気味の状態です。

その状態からサッカーボールを蹴る衝撃が加わります。

いわば、足関節底屈強制力が大きな衝撃として足首にかかることになりますよね。さらに、足首を底屈させるためには長母趾屈筋腱が働きます。

これによって、腱がこすれることでも炎症が生じることも。

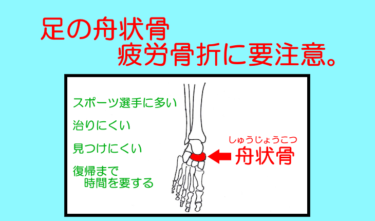

また、離断性骨軟骨炎(りだんせいこつなんこつえん)を併発している人も多く見られます。きちんとした診断が必要になります。

※離断性骨軟骨炎

足首の距腿関節にある関節軟骨が損傷することで発生します。「ネズミ」という軟骨の遊離体が挟まってロッキングを起こすことがあります。

⇒足首の離断性骨軟骨炎。長期続く痛みに注意。不安定症の原因にも。

治療は?

運動時にのみ疼痛が発生するのであれば、まずは安静にして炎症をおさえます。

三角骨障害のでる部分は皮膚からも近いところにあるので、アイシングは有効です。

通常の歩行時でも痛みが生じる場合は、テーピングやサポーター、包帯を使って固定します。

日常生活の運動レベルに合わせて固定していくのがいいと思います。

固定は基本的に

「底屈制限」

つま先を下げないようにします。

回内や回外でも痛みが生じる場合は、それも制限しておきましょう。

患部の固定と同時に、やっておきたいのは、靴・シューズ・フォームのチェックです。

足の三角骨部分に負荷がかからないように専門家と相談しながら行いましょう。

底屈するときの

「つま先の角度」(足関節内転・外転)

をわずかに変えるだけでも痛みが出なくなることがあります。三角骨が挟まれない角度をみつけることが大事なんですね。

あまりに痛みが強い場合やパフォーマンスに影響が出る場合は、整形外科で手術しなくてはならないこともあります。

足裏の筋肉をケアしておきましょう!⇒あしうら(足底)の筋肉を「鍛える」&「ほぐす」で足の不調を防ぐ!