こんにちは。荻窪のほんだ整骨院の山内健輔です。

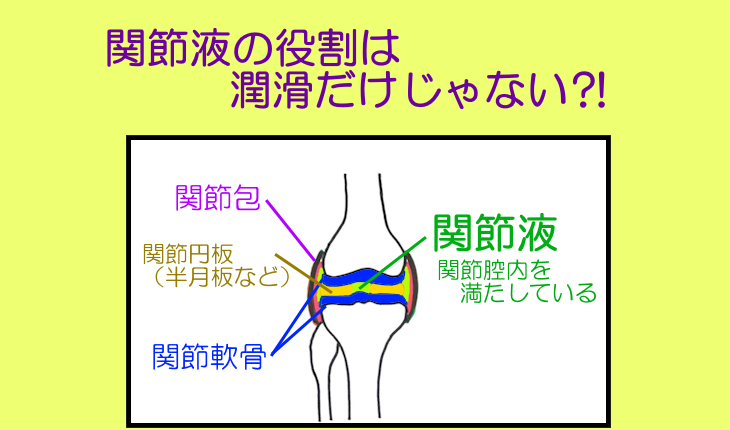

私たちの可動性のある関節には、「関節液」が存在しています。

多くの人が認識している、動きを滑らかにする「潤滑」の役割のほかにも重要な働きもあります。

衝撃を分散して軟骨を保護したり、圧力(体重)を分散して関節の適合性を高めたり、衝撃を吸収したり。

血液供給のない関節軟骨には、栄養を届ける仕事もしています。

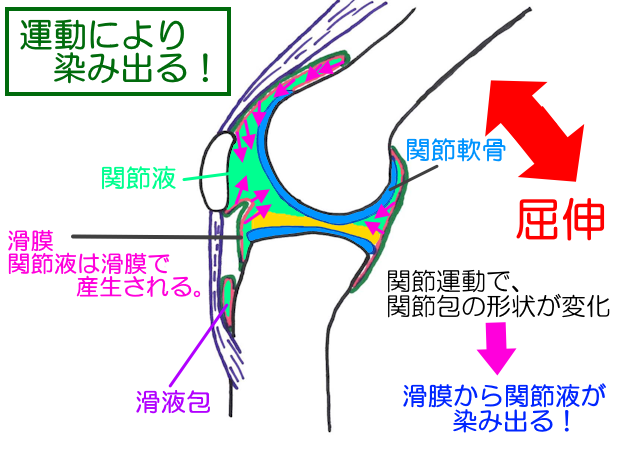

関節液は、関節にある「滑膜」で産生、供給されます。

正常なら粘性のある透明で、関節の状態によって増減することで、骨や軟骨、関節の動きを守る働きがあるのです。

今回の記事では、「関節液」について紹介していきましょう。

「関節液」は骨や軟骨を守る!働きのポイントは潤滑・分散・栄養。

このページでは「関節液」について紹介しています。記事執筆時点での情報です。

正確な情報を記すよう努めていますが、医学的視点や見解の違い、科学の進歩により情報が変化している可能性もあります。

ケガや痛みがある場合は、記事だけで判断せず、病院などで正しい診断を受けることをおすすめします。

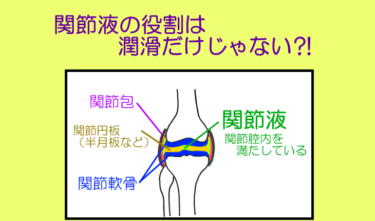

関節液とは

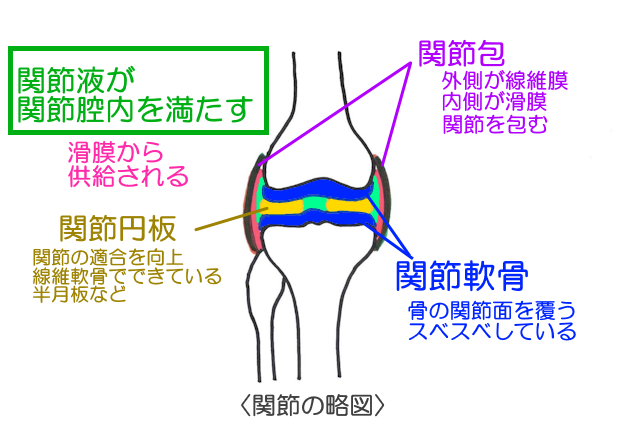

骨と骨が隣接する部分を「関節」といいます。

関節は、「関節包」といわれる線維性の組織からできる膜につつまれており、その内腔にあるのが「関節液」。

関節内(関節包の内部)を満たすようにしていて、おもに関節運動をスムーズに動かすための潤滑油の役割をしています。

関節包の内側の組織から分泌され、関節の状態によって増減します。

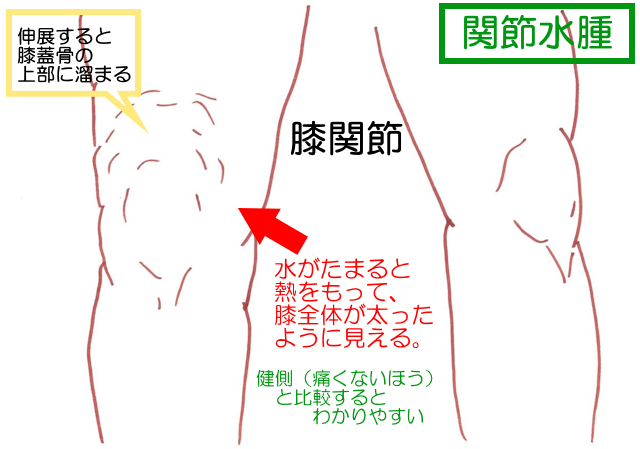

よく「膝に水がたまった!」といわれているのは、関節液が増加した状態。

多くが関節軟骨がすり減ることで摩擦が増加、その結果、滑らかに動かすために関節液が過剰に分泌されています。

関節液は、その関節の健康状態を測るものさしでもあるんです。

その他にも、衝撃や圧力の分散、関節軟骨への栄養供給といった役割もあります。

関節内にあると「関節液」、滑液包にあると「滑液」と区別されますが、ほぼ同じものと考えていいでしょう。

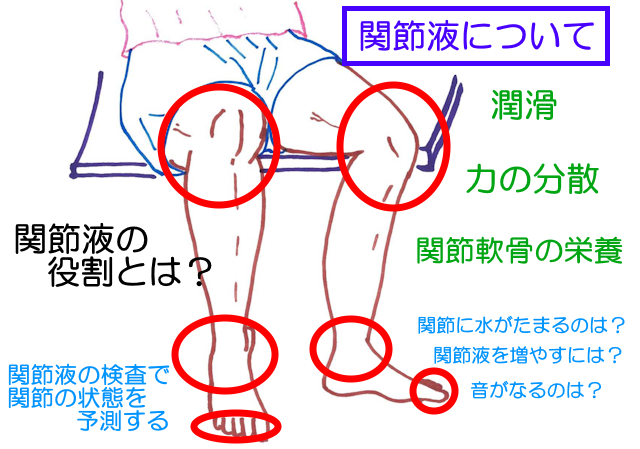

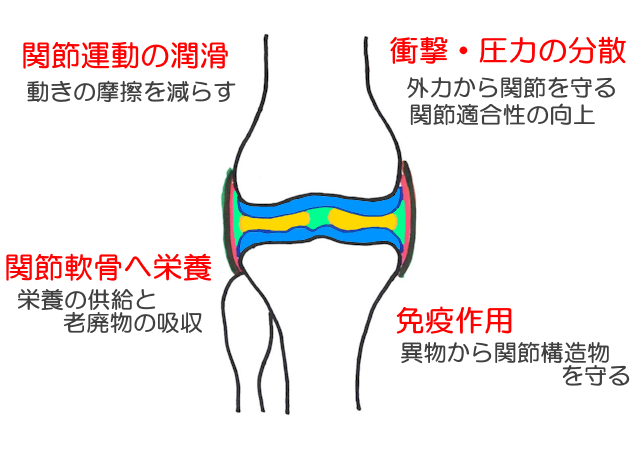

関節液の働き(役割)

関節液の働きは大きく言うと、

関節構造を守ること!

骨と骨のジョイント部分である関節には、強い外力が加わります。

- 骨どうしの摩擦

- 外部から骨を伝っての衝撃

- 荷重

これらの外力から関節軟骨への負荷を減らすために、摩擦の軽減や圧力・衝撃の分散の役割があるのです。

いわば、関節液は「関節の守り神」ともいえる存在です。

骨の構造はどうなっている?

こんにちは。ほんだ整骨院の山内です。 私たち「ヒト」のおおまかな形を作っているのが骨。 骨が200以上も組み合わさってできているのがヒトの骨格です。 ヒトの骨って意外と機能的にできているんです。 身体を支える機能だけでなく、[…]

関節の潤滑

骨どうしの接合部分を関節と呼びます。

関節には、可動性の面で3つに分かれます。

- 可動関節━動く。滑膜関節ともいわれる。

- 半関節━ほんの少しだけ動く

- 不動関節━線維性や軟骨を介して繋がり、ほとんど動かない

関節液が存在するのは①の可動関節。

骨と骨が接触する部分には「関節軟骨」が存在します。

関節軟骨の表面はスベスベしていて滑らかになっています。

それに加えて、粘性のある関節液が関節腔内を満たしているので、摩擦係数(まさつけいすう)は、ゼロに近いといわれています。

二つの物体が接触していて、お互いの滑りやすさを示す指標。

大きければ滑りにくく、小さければ滑りにくい。

圧力・衝撃の分散

関節には、衝撃の緩衝作用の役割もあります。

たとえば、一本の長い骨に片方から長軸上に衝撃を加えると、ほぼそのままの外力が反対側へ伝わります。

一方、その間に関節があると、反対側へ伝わる力は減少します。

とくに屈曲する動きも加えることで、外力は筋肉が吸収してくれる場合もあるのです。

さらに、関節内には関節液、つまり粘性のある液体が詰まっているので、外力を吸収するクッションやサスペンションのような役割もしています。

また、荷重のかかる関節の場合、圧力が一部の骨に加わることを防ぐために、関節液が荷重を分散して、関節軟骨を守っています。

関節軟骨への栄養と免疫作用

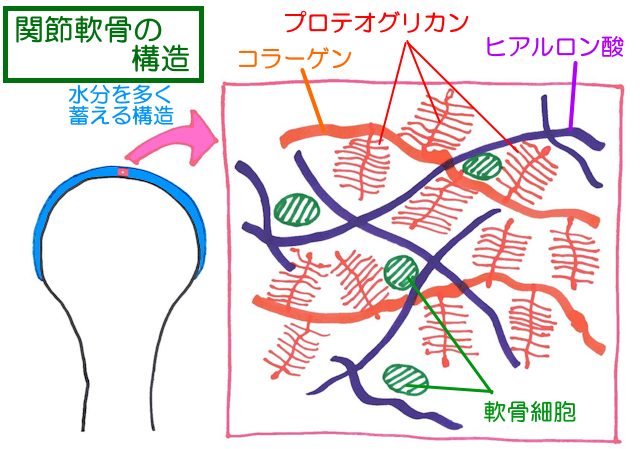

関節面の表面を覆う関節軟骨。じつは、血管の分布が「ない」か「乏しい」です。

関節軟骨は常に荷重や摩擦という大きな外力にさらされる組織。

日常的にすり減ったり、削られたりするたびに出血しないためといわれています。

硝子軟骨(しょうしなんこつ)という水分の多い線維でできている。

約5%の軟骨細胞と残り95%は細胞外基質。

軟骨細胞はコラーゲンやプロテオグリカンといった細胞外基質を生成している。

水分が80%を占め、コラーゲン、プロテオグリカンで形成される。

プロテオグリカンはヒアルロン酸に多糖類・タンパク質が結合した物質で水分保持力に富んでいる。

関節軟骨への栄養は、関節液から供給されます。

ヒアルロン酸や軟骨形成に必要なたんぱく質は、関節液への依存度が強いです。

関節軟骨をつくる硝子軟骨(しょうしなんこつ)は可動性があり、関節が運動されることでスポンジが水を吸うように、関節液が浸透していく仕組みになっています。

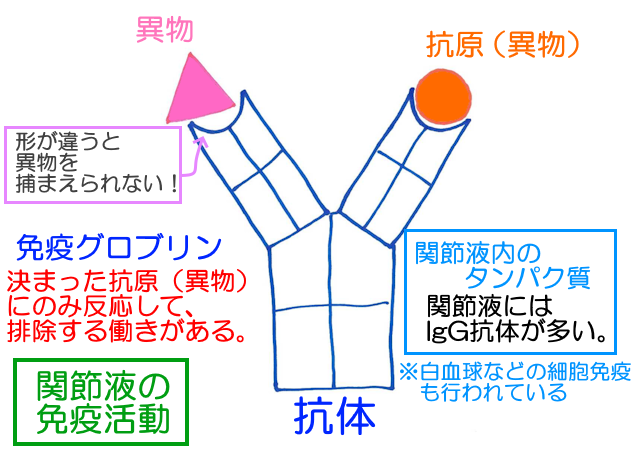

また、関節液には免疫グロブリン(抗体)というたんぱく質、白血球などの細胞も含まれ、免疫活動も行われています。

そのため、不要になった組織や外部から侵入した細菌を除去する効果ももっています。

ただし、関節液には血球成分(白血球など)は少ないので、免疫作用の効果もわずかで、とくに細菌感染には弱いといえるでしょう。

滑膜から供給される!

関節は、「関節包」(かんせつほう)という組織に囲まれています。

関節液は、外側が線維膜(せんいまく)、内側が滑膜(かつまく)の二重構造になっていて、関節を補強しています。

関節液は内側の「滑膜」から産生されています。

色は、淡黄色(黄色っぽい)の透明。

粘稠性(ねんちゅうせい)……ネバネバ。

弱アルカリ性。

運動によって染み出る

関節運動によって関節包は伸縮します。

この動きで関節包内側の滑膜から染み出るようにして関節腔内に供給されるしくみになっています。

関節を動かすことで滑膜を含む関節包の形状が変化して関節液が増加。

つまり、動かすたびに関節を潤滑してくれるってこと。

・・・と同時に、滑膜では関節液の吸収も行われて、関節液を新しく保ちながらも量を保つしくみになっています。

関節包だけでなく、関節と交通する(つながっている)滑液包の滑膜からも供給されます。

運動によってしみ出した関節液は、関節軟骨の栄養にも使われます。

関節軟骨はスポンジが水を吸うように関節液と栄養と代謝物のやり取りを行うしくみです。

・・・ってことは、

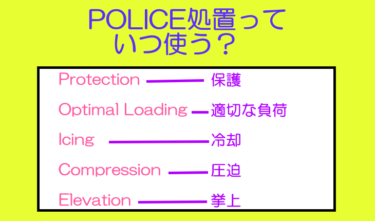

長期にわたる関節固定や非荷重(体重をかけない)によって、関節軟骨がもろくなる(代謝が行いにくいため)恐れがあるのです!

外傷急性期の処置方法のなかで「適切な負荷」と訳される。

関節の癒着・拘縮を防ぐだけでなく、関節軟骨を守ることにもなる。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 昔から、ケガの処置というと「RICE」(ライス)が利用されてきました。 安静━Rest 冷却━Icing 圧迫━Compression 挙上━Elevation ですが、これ[…]

ヒアルロン酸タンパク複合体を多く含む

滑膜には血管やリンパ管が分布しています。

関節液は血液の成分からつくられており、ほとんどが血漿(けっしょう)成分。

(血液凝固因子のフィブリノーゲンも含まれていない)

血液から赤血球や白血球などの細胞を抜いた部分。

多くが水分で糖やタンパク質が含まれている。

リンパ球など免疫に関与する細胞も含まれますが、わずかなので感染には強くないのも特徴です。

タンパク質や糖、電解質を含むので関節軟骨の栄養にも使われます。

(タンパク質にはアルブミンやグロブリンが含まれる)

※グロブリン━抗体として免疫に関わる(IgGが多い)

ヒアルロン酸タンパク複合体は滑膜組織でつくられ、関節液に粘性をくわえて、関節面を潤滑や衝撃吸収、荷重の分散する働きをしています。

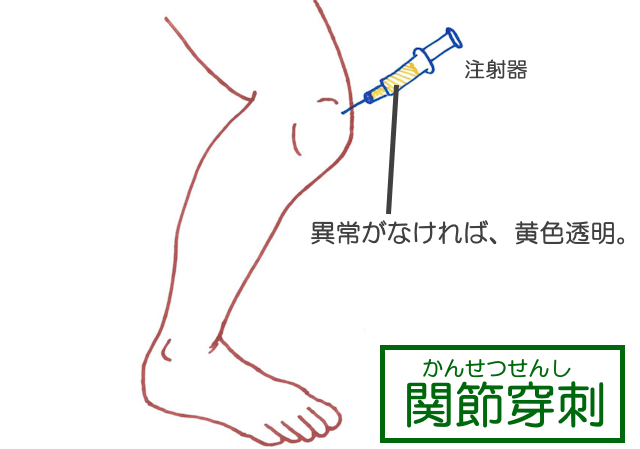

関節穿刺による検査

関節内に異常が生じると、内部を満たす関節液にも影響します。

関節穿刺(かんせつせんし)は、注射器で関節液を抜くこと。

関節穿刺によって関節内の状態をある程度知ることができます。

粘度

炎症の有無

病気による結晶

〇関節内の外傷

内部の靱帯や骨の損傷によって出血が生じるため、関節液が赤くなる。

とくに「脂肪滴」(しぼうてき)が混ざると骨折が疑われる。

血液中にキラキラしてみえる。骨折の判断材料になる。

〇炎症の有無

異物(細菌感染)や内部の損傷で関節液が白濁。

とくに細菌感染では化膿した濁った黄色になる。

関節リウマチによる炎症では、関節液の色は通常と変わらないことが多い。

(関節液内に白血球が増加すると混濁したようにみえる)

※通常関節内は無菌状態であるが、感染がある場合は、関節液で培養することで細菌を特定できる場合がある。

※炎症が強いと粘度が低下する。

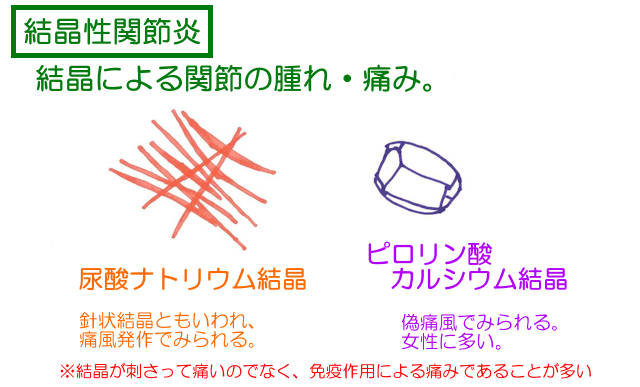

〇結晶検査

病気や関節の状態によっては、関節内に特有の結晶を作るものがある。

これら結晶を除去するために白血球が働き、炎症が生じることで関節液が増加。

痛風━尿酸ナトリウム結晶

偽痛風━ピロリン酸カルシウム結晶

関節リウマチや慢性炎症━コレステロール結晶

人工透析患者に多い━シュウ酸カルシウム

通常関節液は黄色透明ですが、結晶性関節炎では結晶や白血球の成分のため関節液が白く濁ります。

関節に針をさして関節液を抜き、それを顕微鏡で観察すると結晶を見ることができます。

尿酸結晶とピロリン酸カルシウム結晶の見分けには偏光顕微鏡という装置を使います。

尿酸結晶は針状の結晶、ピロリン酸カルシウムは長方形、平行四辺形の結晶です。

偏光顕微鏡でみると、尿酸結晶は結晶の長軸に対して平行にすると結晶が黄色に、垂直にすると結晶が青色に見えます。

それに対し、ピロリン酸カルシウム結晶は結晶の長軸に対して平行にすると青色、垂直にすると黄色に見えます。

この見え方の違いを利用して2つの結晶の鑑別ができます。

森整形外科リハビリクリニック「結晶誘発性関節炎について」より引用

関節液が増加する原因

・加齢による変形・摩擦

・使用頻度の急上昇

・外傷

・細菌感染

関節液は、関節包の形状変化=関節運動によって、滑膜から滲出しますが、増加した関節液はやがて周囲の滑膜に吸収されて、すぐに同じ量に保たれます。

ですが、関節の状態によっては増加しすぎて痛みを生じる場合があります。

それが、「関節水腫」(かんせつすいしゅ)。

炎症や使用頻度の過剰によって起きる「水がたまる」といわれる状態のこと。

「水がたまる」しくみ

(摩擦や損傷、異物など)

↓

血管透過性の亢進

(関節内部を守るため)

↓

関節液の増加

(過剰分泌)

↓

関節包が広がろうとする

(痛みの原因)

摩擦や使いすぎ、外傷や細菌感染、慢性炎症によって、滑膜組織の血管透過性が亢進(こうしん)することで、結果的に関節液が増加します。

関節液が増加すると関節包の内圧が上昇。

関節包が膨張することにより、疼痛を引き起こします。

膝関節では通常、3mlぐらいですが増加すると30~50mlにも増加していることがあり、関節穿刺で過剰分を抜くことで疼痛が緩和されることがあります。

(膨張した関節包がもとに戻るため)

関節液を抜いても、何度もたまるのはクセになるわけではなく、原因が改善されていないことによるものです。

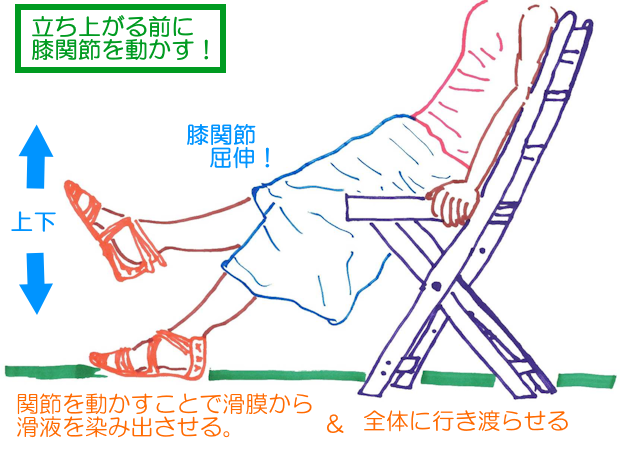

関節液がいきわたっていないと、立ち上がりのときに痛みを感じやすいです。

そんなときは、荷重する前に何度も動かします。

関節包の滑膜組織から関節液を染み出させて、関節全体にいきわたらせましょう。

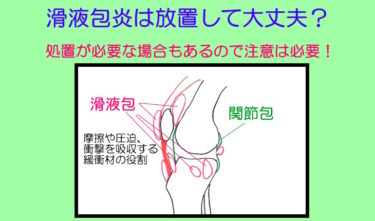

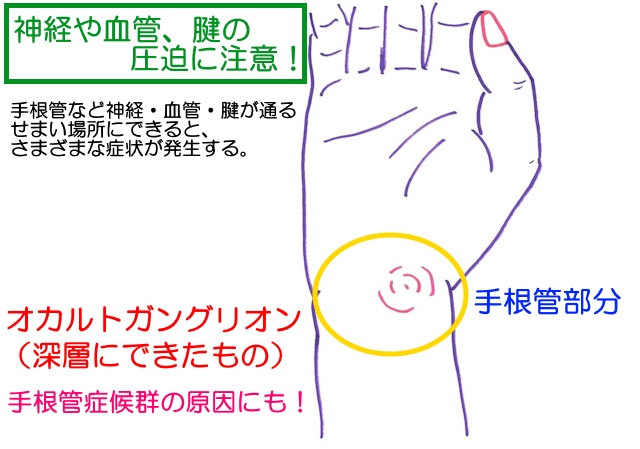

関節液が「漏れる」

正座を繰り返す人は、足首にブヨブヨした膨らみが出ることがありますね。

外傷やオーバーユースによって、関節液が関節包の外に漏れ出てしまうことがあります。

また、関節液や滑液の漏れが硬い「しこり」として残ってしまう場合もあります。

これは、滑液が漏れ出たのち、濃縮(水分が抜けて)されることでゼリー状や腫瘤として残ったもの。

これらには、「ガングリオン」と「滑膜嚢胞(滑液包炎)」が挙げられます。

〇ガングリオン

滑膜のない組織に溜まったもの。

靱帯や筋膜組織がふくらむ。

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 手や足にできるこぶのようなしこり。 ガングリオン 結節腫や粘液嚢腫(ねんえきのうしゅ)ともいわれています。 「痛くはないけど、だんだん大きくなっている気がする」 「このまま放置して[…]

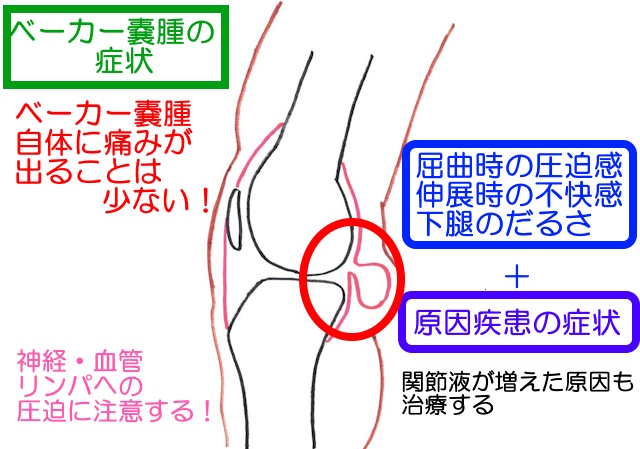

〇滑膜嚢胞(かつまくのうほう)

滑膜のある組織内に滑液が溜まり腫瘤となったもの。

(滑液包炎)

こんにちは。ほんだ整骨院の山内健輔です。 〇肘や膝、足首などにできるこぶのようなブヨブヨしたふくらみ。 〇手首やかかと付近で関節運動といっしょに痛む、腫れ 関節や腱など組織どうしがこすれる場所には「滑液包」という袋が挟まってい[…]

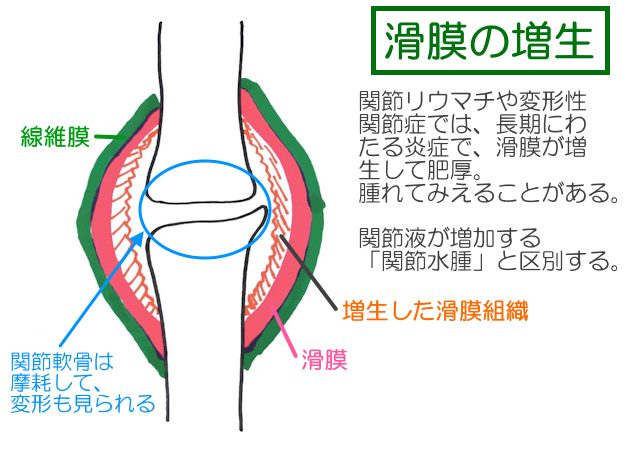

〇滑膜組織の増生

関節リウマチなどの慢性炎症、変形性関節症での長期に炎症状態が続くと滑膜が肥厚して硬化することがあり、関節液の漏出と区別する必要があります。

関節液の気泡

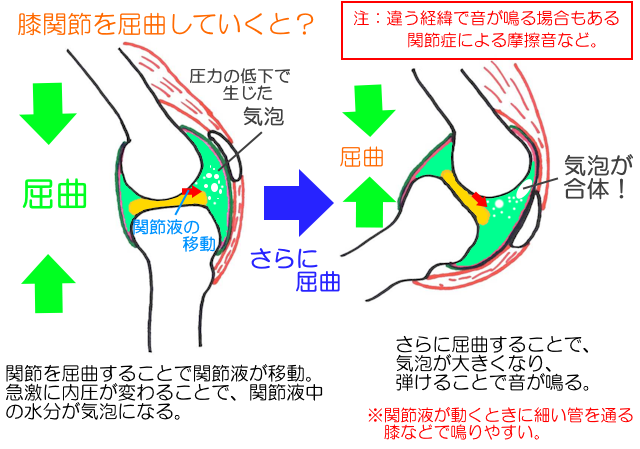

関節を動かしたときの音にはいくつかの種類があります。

膝を曲げたとき、伸ばしたときになる「ポキッ」「パキッ」という音。

関節液には水分が多くあります。

実は関節包内の内圧が急激に下がることで、関節液内の水分が気泡(気体)となり、それが割れる(弾ける)ときの音といわれています。

この場合は心配する必要はなく、急な動きを控えるといいでしょう。

他にも関節の音には、関節液が原因でないものもあるので区別しておきたいですね。

腱や靱帯がこすれる「ゴリゴリ」

関節面に段差があるとき「ゴクッ」

これらは繰り返すと組織の損傷を生じることがあるので注意が必要です。

『関節の「ポキ」音はなぜ鳴るのか? ~流体力学に基づく考察~』

関節液についてまとめ

- 関節内の「潤滑」「栄養」「外力の分散」の働き

- 滑膜組織から産生

- 関節を動かすことで循環黄色っぽい透明で粘稠性がある

- 関節穿刺:関節の状態を知る検査

関連記事

子どもの骨の特徴は?⇒子供の骨の特徴。大人とどんなところが違う?

子どもの骨折⇒小児の骨折3つの特徴。子ども特有の骨折型と気をつけること

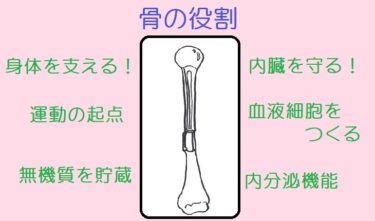

骨の役割とは?⇒身体にとって大切な骨の役割とは?支持・保護・運動・造血・貯蔵、もうひとつは?

骨の形状による分類⇒骨の分類。形状によって6つに分けられるよ。

筋肉の種類は?⇒筋肉の種類って?どうやって分類されている?

バランス感覚って?⇒バランス能力って?姿勢を保つしくみとは?

骨折とは⇒骨折の種類。いろいろな呼び方があるので分かりにくい?

脛骨(すね)に関連することわざは?脛骨の形状は?⇒脛骨(けいこつ)とは?